江戸時代の照明文化は、行灯(あんどん)、提灯(ちょうちん)、灯籠(とうろう)、松明(たいまつ)、蝋燭(ろうそく)など多彩な灯火具によって彩られていました。電気のない時代、人々はどのように暗闇と向き合い、限られた明かりの中で暮らしを営んでいたのでしょうか。本記事では江戸時代の照明器具の特徴や使われ方を解説するとともに、身分による照明の違いや季節ごとの工夫、そして「陰影の美」という日本独自の美意識まで掘り下げていきます。現代のLED照明では味わえない和紙と木の温もり、そして江戸の灯りを今に伝える博物館情報もご紹介。電気を当たり前に使う私たちには想像もつかない、江戸の人々の知恵と感性に触れてみましょう。

- 江戸時代の照明器具の種類と特徴

- 行灯(あんどん)

- 提灯(ちょうちん)

- 灯籠(とうろう)

- 松明(たいまつ)

- 和蝋燭(わろうそく)

- 照明と江戸の暮らし

- 身分による照明の違い(武家・商人・農民)

- 日の出から日没までの生活リズム

- 季節による灯りの工夫と風情

- 江戸の灯りが持つ"柔らかな光"と"影の文化"

- LED照明では得られない和紙の温もりと木材の風合い

- 影を楽しむ日本の美意識と精神性

- 江戸照明を体験できる全国の博物館・施設

- 日本のあかり博物館(長野県小布施町)

- 深川江戸資料館(東京都江東区)

江戸時代の照明器具の種類と特徴

行灯(あんどん)

江戸時代の代表的な照明器具「行灯(あんどん)」は、木製の枠に和紙を貼った室内用照明として庶民の暮らしに溶け込んでいました。「行く灯火」を意味するその名称は、室町時代に禅宗とともに中国から伝来した携帯用灯火具が風から火を守る機能を持っていたことに由来します。時代が江戸に移ると、外出用の照明は提灯が主流となり、行灯は家の中で静かに光を放つ存在へとその役割を変化させていきました。

角形・丸形・有明行灯と、地域や用途によって姿を変える行灯には多様な形態がありました。江戸で一般的だった角形行灯は、杉材に朱塗りを施した素朴で温かみのある風合いが特徴です。一方、京都で好まれた丸形は、優美な漆塗りが施されており、茶人として名高い小堀遠州が考案したとされる調整可能な円筒形火袋によって、使い手の好みに応じた灯りの演出が可能でした。夜通し使うことのできる有明行灯は、灯心を1本に減らすことで油の消費を抑え、わずかな菜種油で夜明けまで灯りを保つ省資源の工夫が施されていました。

庶民の家では菜種油だけでなく、より安価だが煙の多い魚油を用いることも珍しくなく、工夫を凝らした鉄製吊り下げ式の火皿が、安全性と機能性を両立していました。江戸時代が進むにつれて行灯の技術にも変化が表れ、「瓦灯」を原型とする光量調整機構が誕生します。枠を回転させて紙面の開閉度を変えることで明るさを自在に調整できるこの機構は、用途に応じた光の調節を可能としました。

行灯の柔らかな光は、闇と光の境界に繊細な美を感じ取る日本独自の美意識を育む土壌となったとされています。上田秋成の怪談集『雨月物語』において闇と光の対比が生み出す独特の情感や、茶道において「陰影の美」として重んじられた行灯の柔らかな光は、江戸の美意識を象徴するものでした。商業の中心地となった江戸の街では、店先に掲げられた屋号入りの掛け行灯が看板としての役割も担い、夜の闇に浮かぶ灯りが人々の足を導く道標となっていました。

石油ランプが広まる明治の世になっても、地方では行灯の柔らかな灯りが長く人々の暮らしに寄り添い続けたといいます。現代においても料亭や旅館などで装飾として息づく行灯の存在は、日本人の照明文化の原点として、和紙を通して拡散する温かな光の記憶を今に伝えています。

提灯(ちょうちん)

江戸時代の照明文化において、提灯(ちょうちん)は行灯と並ぶ代表的な灯りとして人々の暮らしに欠かせない存在でした。提灯は、竹を螺旋状に組んだ骨組みに和紙を張り、内部に蝋燭を灯す構造をしています。折りたたみができる携帯照明として実用性が高く、江戸の人々の夜の生活を支えていました。

提灯のルーツは室町後期に中国から伝わった携行用の灯火具です。日本人の感性によって改良が重ねられ、江戸時代中期になると蝋燭の量産化も進み、提灯は庶民の間にも広く普及するようになりました。「小田原提灯」など実用的な形態も登場。夜間の移動に欠かせない道具となっただけでなく、店の看板としても活躍しています。

提灯の最大の利点は、その携帯性にあります。使うときには円筒形に広げ、使わないときは平たく畳めるという便利さは、当時の照明としては画期的です。用途によって様々な種類も誕生しました。店の屋号を掲げる「高張提灯」、祭りで使われる「弓張提灯」、懐に入れて持ち歩ける「懐提灯」など形も大きさも多様。特に遊郭や歌舞伎小屋では、派手な装飾を施した大型提灯が軒を連ね、華やかな雰囲気を演出していたのです。

提灯の普及は経済への影響も大きかったです。蝋燭の材料となる櫨の栽培が西日本を中心に盛んになり、関連産業も発展します。使い終わった蝋を集める「蝋流買い」という商売まで現れ、資源の再利用も一般的でした。提灯の明るさは行灯の約3倍と言われています。この明るさのおかげで夜間の経済活動も活発になりました。江戸の夜景を彩る提灯の灯りは、浮世絵や川柳にもよく登場します。「提灯行列」や「赤提灯の居酒屋」という言葉からもわかるように、提灯は江戸の町人文化を象徴する存在だったのです。

もちろん提灯には欠点もありました。蝋燭1本で持つのは約2時間ほどで、強風に弱く火事の危険も。幕末にガス灯が登場すると、次第に提灯の役割は減少していきます。それでも明治初期まで、特に地方では日常的に使われ続けています。現代では主に祭りの道具として伝統が守られており、提灯が生み出す独特の光と影は、江戸時代の照明文化の美しさを今に伝えているのです。

灯籠(とうろう)

江戸時代の照明文化において、石造りの灯籠(とうろう)は庭園を彩る装飾であると同時に、宗教的な献灯としての役割も担っていました。基礎・竿・火袋・宝珠という四つの部位で構成される構造が定型化され、各地の名石を用いた工芸品として高い評価を得ています。材質においては、神奈川の小松石や京都の丹波石が主流となり、それぞれの石材が持つ特性が灯籠の表情を決定づけていました。硬質な石材は風雨に耐える耐久性を、柔らかい石材は時と共に苔が生え、経年変化による風情を楽しむことができます。

江戸時代に入ると灯籠の形式も多様化します。「雪見型」と呼ばれる水面に映る光の反射を楽しむもの、茶の湯の千利休の弟子・古田織部が好んだ「織部型」など、様々な形状が誕生しました。寺院では六角形の「春日形」や八角形の「当麻寺形」が多用され、神社の参道には高さ2メートル前後の寄進灯籠が立ち並ぶようになります。民間信仰の場においても灯籠は重要な位置を占め、例えば千葉の蓮沼村に残る灯籠には、漁業の安全を祈願するとともに、西日本との文化交流を示す銘文が刻まれているのです。

時代が下るにつれて灯籠の技術も進化を遂げました。江戸後期になると火袋の彫刻技術が一段と高度化し、太陽と月を象徴する「日月文」の彫刻が一般的になっていきます。職人たちの技術の粋を集めた「蕨手」と呼ばれる宝珠下部の装飾も次第に洗練され、江戸形灯籠に見られる丸みを帯びた竿と独特の形状の宝珠は、江戸の美意識を反映した特徴となっていきました。一方、町家向けには組み立て式の木製灯籠も開発され、持ち運びやすさと装飾性を兼ね備えた実用的な照明として人気を集めています。

灯籠の使用にあたっては、菜種油を燃料とするのが一般的でした。一晩に約200ミリリットルの油を消費したとされ、その灯りは控えめながらも、闇夜に浮かび上がる石の質感と相まって独特の雰囲気を醸し出します。江戸時代の武家屋敷では、「遠州形」と呼ばれる灯籠に家紋である七宝紋を刻むことで権威を表象し、庶民の住まいでは「袖形灯籠」と呼ばれるシンプルな形状のものが路地の照明として設置されていました。

石材の重量による輸送の困難さが課題でしたが、河川の舟運を活用した効率的な運搬体系が確立されていたことで、各地に様々な灯籠が広まっていったのです。江戸時代の照明として、灯籠はその静謐な光と石の佇まいで、当時の人々の生活に安らぎと美を提供していました。現代の日本庭園でも欠かせない要素として、灯籠は日本の美意識を今に伝え続けています。

松明(たいまつ)

江戸時代の照明文化において、松明(たいまつ)は原始的ながらも独自の存在感を放つ灯火具でした。主に松脂を豊富に含む松材を束ねて作られたこの携帯用照明は、屋外での移動や軍事活動、祭礼行事など、様々な場面で重宝されています。松の根や幹を細かく割り、天然の樹脂成分を活かして燃焼時間を延ばす加工技術が確立されており、特に松の芯材である「ヒデ」は燃焼効率が良く、神事用の高級品として珍重されていました。

松明は単なる照明具を超えて、様々な用途で活用されていたのです。戦場においては、軍勢が無灯火で移動した後、敵陣に接近した際に一斉に点火することで、敵を威嚇すると同時に味方を識別する手段として用いられました。祭礼の場では、直径1メートル、重さにして500キログラムを超える大松明が担ぎ出され、那智の火祭りでは12本の大松明によって那智の滝を模した壮大な「火の滝」が再現されます。神事においては、松明の火の向きにも意味が込められ、吉事の際には炎を列の内側に、凶事の際には外側に向けるという作法が存在し、火の扱い方ひとつにも深い文化的意義が宿っていたのです。

松明の素材となる松材の入手のしやすさは地域によって差があり、それが地方ごとの松明文化の多様性を生み出す一因となりました。関東地方ではアカマツが主に使われていたのに対し、近畿地方ではクロマツが好まれるなど、各地の風土に根ざした松明文化が形成されていきます。しかし、燃焼時間が30分から1時間程度と限られていることや、雨風に弱く煙が多いという弱点から、江戸後期になると提灯の普及によって松明の日常的な使用は次第に減少し、儀礼的な場面で使われることが多くなっていきました。

今日でも全国の祭りや神事で松明は重要な役割を担っています。例えば秋田の「なまはげ」では松明が怪物の眼に見立てられ、独特の恐怖感を演出します。京都五山の送り火でも松明が使われ、先祖の霊を迎え送る役割を果たしています。また青森のねぶた祭りでは、祭りの最終日に松明を手にした人々が海へと入っていく「海上運行」が行われるなど、現代の祭礼文化にも松明は深く根付いているのです。

松明は江戸時代の照明文化の中で、最も原初的でありながら、人の心を直接動かす力を持った存在だったといえるでしょう。数百年前の江戸の人々が松明の灯りに照らされて歩いた道のりを思い浮かべると、テクノロジーは進化しても、人と火の関係性は本質的に変わっていないことに気づかされます。揺らめく炎がもたらす温かみと安心感は、現代の電気照明では決して得られない価値として、今も私たちの心に響くものがあるのです。

和蝋燭(わろうそく)

江戸時代の照明器具の中でも特に高級品とされたのが和蝋燭でした。主に櫨(はぜ)の実から抽出した木蝋を原料とするこの照明は、庶民にとっては非常に高価な贅沢品だったのです。江戸時代初期には一般庶民の収入からすると法外な値段がつけられており、主に大名屋敷や寺院、高級料亭など、富裕層の環境でしか使用されません。そのため一般家庭で和蝋燭が灯されることは、婚礼や法事などの特別な儀式の時だけでした。

和蝋燭がこれほどまでに高価だった理由はいくつかあります。まず原料となる櫨の実から蝋を抽出する工程には約1年という長い時間が必要でした。さらに、和紙で作られた芯に蝋を何度も塗り重ねるという手作業の製造過程は、熟練した職人の技術を要する複雑なものです。生産地も会津や京都といった特定の地域に限られており、藩による専売制で厳しく管理されていました。また、和蝋燭は行灯よりもかなり明るい光を放つ一方で、燃焼時間は比較的短く、継続して使用するには相当な出費が必要だったのです。

こうした状況下で、庶民は日常の照明として和蝋燭に頼ることはできませんでした。代わりに彼らが用いたのは、臭いが強く煤の出る「鰯油」や「菜種油」を燃料とする行灯です。特別な機会には、溶けた蝋を集める「蝋の流れ買い」と呼ばれる商人から購入した再利用蝋や、魚油を混ぜた安価な代用品を、提灯用に限って使用することもありました。これらの工夫は、江戸の人々の知恵と経済観念を反映したものといえるでしょう。

和蝋燭の普及には地域差も見られます。関西では比較的早くから町人の間でも和蝋燭が使われるようになりましたが、江戸では明暦の大火(1657年)以降、火災防止のための規制が厳しくなり、蝋燭の使用に制限がかけられることもありました。それでも富裕な商人たちの間では、「粋」や「いき」という美意識と結びつき、晴れの席で和蝋燭を灯すことがステータスとなっていきます。

和蝋燭の灯りには独特の魅力があります。植物性の蝋を使用しているため、動物性の西洋蝋燭と比べて煤が少なく、やわらかい光を放ちます。また風による揺らめきが少ないという特徴もあり、書見や細かい作業に適していたのです。現代でも茶道や華道の世界では和蝋燭が使われており、その柔らかな灯りは日本の伝統美の一部として今も大切にされています。照明一つを取っても、当時の階級社会の縮図が見えてくるのは興味深いことではないでしょうか。

照明と江戸の暮らし

身分による照明の違い(武家・商人・農民)

江戸時代の照明文化は、身分制度を反映するように、武家・商人・農民によって使用する照明器具や燃料に差異が見られました。照明一つとっても、当時の経済状況と社会構造が色濃く表れていたのです。

武家の照明には、その階層内でも格差がありました。上級武家である大名や高級旗本の邸宅では、公式行事や来客時には高級な和蝋燭が使われることもありましたが、日常的には「ごま油」などの上質な油を用いた行灯が主流だったようです。大きな邸宅を持つ上級武家では「八間行灯」と呼ばれる天井から吊るす大型照明を使用し、広い部屋全体を照らしていました。

玄関には家紋入りの「高張提灯」が掲げられ、家の格式を示す象徴となっていました。一方、中下級武士の家では、より安価な「鯨油」や「菜種油」を使用した質素な行灯が一般的で、経済状況の厳しい下級武士の中には、商人や農民とさほど変わらない照明環境で暮らす者も少なくありませんでした。

商人たちの照明は、実用性と商売上の必要性を兼ね備えたものでした。彼らの間では、菜種油を用いた箱型行灯が主流となっています。特に富裕な商人や繁盛する店では、商売繁盛の象徴として比較的明るい照明を心がけ、蝋燭を店頭に設置することもありました。業種によっても照明の特色が異なり、料亭や遊郭では朱塗りの行灯を使用し、高級感を演出しています。

両替商のような正確さを要する仕事では、「ぶら提灯」を作業台の上に吊るして手元を明るく照らし、小判や銭貨の鑑定、帳簿記入などの細かい作業に支障がないよう工夫がなされていました。また、1657年の明暦の大火以降、江戸では防火条例によって提灯の常備が義務化され、夜間の商業活動における照明の位置づけも変化していきました。

農民の生活における照明は、必要最低限のものでした。彼らは主に囲炉裏の火を照明としても兼用し、経済的な負担を軽減していました。照明として用いる場合でも、安価な「いわし油」を使った行灯が主流で、その明るさは現代の照明と比べるとかなり暗いものだったといわれています。

季節によっても照明の使用パターンは変化し、農繁期には日没後間もなく就寝するため、長時間の照明は不要でした。冬季には松明や薪の火を活用することで、暖房と照明を同時に確保するという知恵も見られました。婚礼などの特別な機会にのみ蝋燭を借りて使用し、村の祭礼の際には共同で高張提灯を準備するなど、限られた資源の中で工夫を凝らしていたのです。

これらの身分による照明の違いは、出費の面でも明確に表れていました。上級武家では比較的良質な照明に費用を投じることができる一方、中下級武士や商人は実用性を重視し、農民は最小限の出費で照明を確保していました。照度も、上級武家の邸宅では比較的明るく、商人の店は商売に支障のない程度、農家では暗く質素なものだったといわれています。江戸時代の照明文化は、身分制社会の複雑な階層構造を反映しつつ、経済状況や職業、生活様式によっても大きく変化していたのです。

日の出から日没までの生活リズム

江戸時代の人々の生活は、太陽の光とともにありました。「日の出とともに活動開始、日没後に就寝」という基本的なリズムが当たり前だった時代ですが、そこには身分や季節、地域によって様々な違いも見られました。現代の私たちが電気のスイッチ一つで部屋を昼間のように明るくできるのとは違い、人々は太陽の動きに合わせて暮らしていたのです。

江戸時代の人々が日光に頼って生活したのには、照明の経済的コストが大きく関わっていました。前述したように照明用の燃料は高価だったため、一般庶民はその使用を必要最小限に抑えざるを得ず、結果として活動時間も自ずと制限されていました。

当時の時間は不定時法に基づいており、明け六つ(日の出約30分前)に鳴る始業の鐘から、暮れ六つ(日没約30分後)の終業の鐘までが基本的な活動時間でした。この時間区分は季節によって大きく変動します。冬至の頃には日没が16時頃となるため、夜の時間が14時間近くにも及びました。しかし実際には、囲炉裏端での作業や家族との語らいで、この長い夜の時間を有効に活用していたようです。一方、夏至の頃には日没が19時頃まで遅くなり、活動時間は15時間近くに拡大し、農作業などに勤しむ時間も自然と長くなりました。

生活リズムは階層や職業によっても大きく異なっていました。農民は、農繁期には「鶏鳴起耕(けいめいきこう)」と呼ばれる早朝からの作業を行うことがありました。鶏の鳴き声とともに起き出し、日の出前から田畑に出るこの習慣は、日中の強い日差しを避け、涼しい時間帯に効率よく働くための知恵でもありました。一方の職人たちも早朝から作業を始めることが多く、特に夏場は暑くなる前の涼しい時間帯に集中して仕事をしていたようです。冬場になると日没後も、囲炉裏の火を照明代わりにして農民は藁仕事、職人は簡単な準備作業などの作業に取り組むこともありました。

一方、武家や豪商などの上流階級は、照明用の燃料を比較的潤沢に使用できたため、夜更けまで読書や帳簿整理に時間を費やすことができました。江戸城では将軍は規則正しい生活リズムを保っていたと言われており、日の出とともに起床し、日没後は公務を終えて私的な時間を過ごしていたという記録が残されています。

江戸時代の時間意識の最大の特徴は、「明るさを単位とする柔軟な時間管理」にありました。現代の固定時刻制とは大きく異なり、1日を昼と夜でそれぞれ6等分する不定時法では、季節によって1刻の長さが変化していました。商家の営業時間も、明け六つから暮れ六つまでと、季節によって自然と変動していたのです。この太陽の動きに合わせた時間感覚は、1886年の標準時制定まで続き、日本独自の時間文化の基盤となりました。江戸時代の照明文化を理解することは、現代の24時間社会とは全く異なる、自然のリズムに沿った生活様式を知ることでもあるのです。

季節による灯りの工夫と風情

江戸時代の照明文化は、季節の移り変わりと深く結びついていました。四季折々の自然現象や風物詩に合わせて灯りの演出を工夫することで、限られた照明環境の中にも豊かな季節感を表現していたのです。行灯や提灯が放つ柔らかな光は、それぞれの季節の風情を引き立てる大切な要素でした。

春の灯りは、花見と夜桜の宴を彩るもの。桜提灯には薄紅色の和紙が使われ、桜の色合いを引き立てる工夫がされています。蝋燭の炎が風に揺れる様子は「生きている光」として親しまれ、その自然な動きを楽しんでいたようです。隅田川の屋形船では、船上に多くの提灯を連ねて「光の川」を演出し、水面に映る灯りとのコントラストが江戸の春の風物詩となります。農村では、菜の花畑の側に行灯を置いて開花時期を確認するという、生活の知恵としても春の灯りを活用していたのです。

夏になると、灯りは涼感を演出する道具としての役割も担います。行灯を水盤に浮かべ、水面の揺れによって光を拡散させる「涼行灯」は、目に見える涼しさを提供。蚊帳の内側に小型提灯(枕行灯)を吊るす工夫も見られ、虫の侵入を防ぎながら読書を楽しむことが可能でした。特に贅沢な演出として、大名屋敷では天然氷に穴を開け、内部に灯心を設置する「氷灯」を用いることも。明るさはそれほどではなかったものの、氷が溶ける際に生じる音と、刻々と変化する光の表情を「夏の風物詩」として鑑賞する風習があったのです。

秋の灯りには、月明かりとの調和が意識されます。「有明行灯」と呼ばれる特殊な行灯は、箱の窓模様を三日月や満月の形に切り抜き、床面に月光模様を投影する趣向が凝らされていたとか。また、虫の音が聞こえる方向へ行灯を向けることで、障子に映る虫の影をシルエットとして楽しむ遊びも人気がありました。収穫の季節には、稲架に紙灯籠を吊るして「光の稲穂」を表現したり、栗や柿の皮で作る簡易ランタンに油を灯したりと、実りの秋を祝う灯りの演出も各地で見られます。

冬の灯りは温もりを創出する役割を担い、囲炉裏の光を最大限に活用しようとする工夫が随所に見受けられます。火袋に雲母板を張った「囲炉裏行灯」は光を効率的に拡散させ、限られた熱源を照明としても有効利用する知恵の表れといえるでしょう。雪国では、雪明かりを増幅するために雪面に金属板を敷く反射板技法も考案され、自然の力を借りて暗闇を照らす方法が確立されています。正月には、門松に埋め込んだ行灯で松葉のシルエットを壁面に投射したり、凍った池の氷上に菜種油を垂らして灯す「氷上絵」を創作したりと、新年を祝う光の芸術も見られるのです。

江戸時代の灯りは、現代の照明と比べるとかなり暗いもの。しかし、この「ほの暗さ」が人々の創意工夫を刺激し、豊かな光の文化を育んでいたのです。障子越しにほんのり漏れる光、行灯の枠が作る影のグラデーション、季節の風に揺れる火影―これらを通して江戸の人々は四季の移り変わりを感じていました。季節と共に変化する灯りの表情は、自然と共生する江戸時代の照明文化の特徴であり、現代の私たちが忘れかけている季節感を呼び覚ます貴重な知恵なのです。

江戸の灯りが持つ"柔らかな光"と"影の文化"

LED照明では得られない和紙の温もりと木材の風合い

江戸時代の照明が放つ柔らかな光には、現代のLED照明では決して再現できない独特の温かみと風合いがあります。行灯(あんどん)はとても低い照度でありながら、この「不完全な明るさ」が逆に豊かな陰影の世界を生み出していたのです。和紙を通して拡散する光は、まるで障子越しの月光のように広がり、木枠が作り出す影のグラデーションが時間とともに移ろう様子は「光の隙間の美学」として愛されていました。文豪・谷崎潤一郎が『陰翳礼讃』で指摘したように、この文化は単に「闇を照らす」のではなく、「闇と共生する」発想に根ざしているといえるでしょう。

和紙が生み出す光の特性には、科学的に見ても興味深い性質があります。表面の凹凸が光を乱反射させ、楮(こうぞ)や三椏(みつまた)といった植物繊維が微細な影を形成します。光が和紙の内部を透過する際に減衰し、わずか1ミリの紙厚を通過する間に光が和らげられます。さらに紙と外気との相互作用により、湿度が上がると光の輪郭が柔らかくなるという特性も。これらの要素が複合的に作用し、江戸時代の照明は生きているかのような有機的な光の表情を見せていたのです。

木材が醸し出す風合いもまた、江戸の灯りの重要な要素でした。照明器具の枠に使われた木材は、経年変化によって光の質を変化させていきます。ヒノキ材は時を経るごとに黄味がかり、光の色味も徐々に変化していくのです。漆塗りの枠に生じる微細な亀裂は光の軌跡を分散させ、組子細工の格子は、わずかな間隔の違いで影のパターンを劇的に変えていました。木と光が織りなす「時間の芸術」は、大量生産される現代の照明器具では決して味わえない深みを持っていたといえるでしょう。

現代の照明技術では再現が最も難しいのが、この「素材と光の共時性」です。江戸時代の照明は、素材そのものが光を変容させる媒体となっていました。今も伝統を守る和紙ランプの職人たちは、雨季前に漉いた紙と乾季の紙を使い分け、季節ごとの湿度変化を計算した照明を作り続けています。木材も同様に、含水率によって光の反射率が変わることから、季節に応じた木取りと加工が行われていたようです。これらの自然素材がもつ「呼吸する」特性が、江戸時代の照明に命を吹き込んでいたのです。

江戸の照明文化が現代に教えてくれるのは、光を「量」ではなく「質」で捉える視点でしょう。明るさが当たり前となった現代の照明環境では、影の存在感や素材の息づかいが失われがちです。しかし近年、京都の老舗旅館や東京の高級和食店など、伝統と革新が融合する空間では、江戸時代の照明が持っていた「和紙の温もり」や「木材の風合い」を再現する試みが広がっています。江戸時代の照明が培った「光と影のバランス」という美学は、エネルギー効率だけでは測れない、照明の本質的な価値を私たちに問いかけているのではないでしょうか。

影を楽しむ日本の美意識と精神性

江戸時代の照明文化は、闇と光の調和を大切にする独自の美意識を育みました。現代の照明が「闇を排除する」ことを目的とするのに対し、江戸の人々は「闇と共生する」思想を持ち、影の濃淡が織りなす世界に深い精神性を見出していたのです。行灯や提灯がつくり出す微弱な光は、障子や襖、畳といった伝統的な建築要素の質感を繊細に浮かび上がらせ、月明かりに照らされた山水画のような濃淡の世界を室内に形成します。谷崎潤一郎が名著『陰翳礼讃』で説いた「光の隙間から滲み出る美」は、まさに江戸時代の行灯文化から培われた美的感性といえるでしょう。

江戸時代の照明が生み出す影には、精緻な技術的要素が関わっています。菜種油を燃料とする行灯の炎はゆるやかな揺らぎを持ち、これが人間にリラックス効果をもたらすと言われています。和紙の光拡散率は光量を適度に減衰させる特性があり、この絶妙な透過性が光と影の境界を柔らかくするのです。さらに木枠の格子は、わずかな幅の違いによって異なる陰影パターンを生み出し、空間に奥行きと変化をもたらしていました。これらの要素が複合的に作用することで、江戸の灯りは単なる明かりを超えた美的体験を提供していたといえます。

江戸の庶民にとって照明器具は「明るくする道具」としてではなく「闇を味わう装置」として機能していました。彼らが日常的に接していた影には、いくつかの層があったと考えられています。まず物理的な陰影として、障子越しに映る月影のような具体的な形があります。次に心理的な陰翳として、『雨月物語』などの怪談文学に見られる孤独や不安を表す比喩としての闇があるのです。そして最も深いレベルでは、禅の「無」の概念と共鳴する哲学的な幽冥としての影も存在していました。浮世絵師・歌川広重は『東海道五十三次』において、行灯の影を旅人の道標として描く手法を多用し、光と影の濃淡を通じて旅人の心理描写を表現します。このような「陰影文学」の視覚的表現は、江戸時代特有の美意識から生まれたものなのです。

現代の研究によって、江戸時代の行灯がもたらす光環境が人間の生理に及ぼす影響も少しずつ明らかになってきました。行灯の光は現代照明と比べて目に優しく、網膜への刺激量も少ないといわれています。また、就寝前の行灯照明が自然な入眠を促進する効果があったとも考えられています。こうした特性が「侘寂」などの美意識を生理学的に支え、江戸の人々の感性を形作っていたのかもしれません。現在、一部の老舗旅館では、照度を細かく制御する「デジタル行灯」の開発が進み、伝統的な陰影のグラデーションを科学的に再現する試みも始まっているようです。

江戸の影文化は、未来に向けて新たな可能性も秘めています。最新技術を活用した照明は、人の体内時計に応じて陰影を生成することで、自然な睡眠覚醒サイクルをサポートします。和紙の湿度変化を感知して光の質を自動調節するシステムや、季節・天候・時間帯に応じて最適な陰影を構成する照明技術なども開発されつつあるといいます。こうした技術は、闇を排除せず共生するという江戸時代の照明思想を現代に蘇らせる試みといえるでしょう。持続可能な社会を模索する現代において、限られた資源で最大限の美と機能を引き出した江戸の照明文化は、多くの気づきを与えてくれるのです。

江戸照明を体験できる全国の博物館・施設

日本のあかり博物館(長野県小布施町)

江戸時代の照明文化を今に伝える貴重な施設が、長野県小布施町にある「日本のあかり博物館」です。この博物館は、江戸時代から明治期にかけての照明器具を専門的に収集・展示する日本で唯一の灯火具専門館として知られています。

竹風堂本店の敷地内に位置するこの博物館は、歴史的価値の高い照明器具のコレクションを通じて、江戸時代の人々の暮らしと照明文化を体感できる貴重な場所となっています。

日本初の灯火具専門館として、この博物館には江戸時代から明治期の行灯・提灯・石油ランプなど多数の照明器具が展示されています。特に国の重要有形民俗文化財に指定された「信濃及び周辺地域の灯火用具」963点がコレクションの中心となっており、照明の歴史を体系的に学ぶことができます。

展示は単に見るだけでなく、体験できる工夫も凝らされており、ろうそく・行灯・電球の明るさを比較できる「明るさ体験コーナー」は、江戸時代の照明環境と現代のそれとの違いを肌で感じられる貴重な場所です。また、予約制で火おこしや和ろうそく作りの体験も可能で、江戸時代の人々の知恵と技術を実際に体験することができます。

深川江戸資料館(東京都江東区)

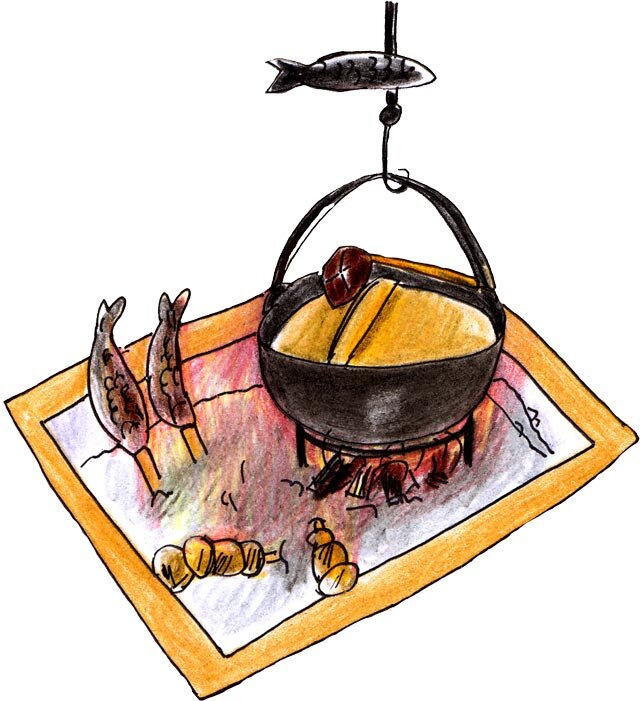

江戸時代の照明文化を体験できる施設として、東京都江東区にある「深川江戸資料館」も見逃せない場所です。ここでは江戸の街並みを実物大で再現し、当時の照明環境を五感で感じることができます。館内で定期的に行われる「江戸の灯り」体験は、行灯や提灯だけが灯る江戸の夜の雰囲気を現代に居ながらにして味わえる貴重な空間となっています。

館内には天保期(1840年代)の深川佐賀町が実物大で再現されており、長屋・船宿・火の見櫓・掘割など19棟もの建造物が立ち並んでいます。特に船宿「升田屋」では実際に縁側に座って行灯の灯りを観察することができ、江戸時代の人々が感じていた光の温かみや陰影の美しさを直接体験できるようになっています。

単に展示を見るだけでなく、自由に建物内に入り、提灯・行灯・自在鉤付き囲炉裏などに直接触れることができるのも魅力です。また季節ごとに展示内容が変化し、春には桜の造花が飾られ、冬には雪景色が演出されるなど、四季折々の江戸の暮らしを感じられる工夫も凝らされています。

江戸時代の照明・まとめ

- 行灯は木製枠に和紙を貼った室内照明

- 提灯は折り畳み可能な携帯照明として普及

- 灯籠は庭園装飾と宗教的献灯を兼ねる

- 松明は松脂を含む松材を束ねた携帯照明

- 和蝋燭は庶民には「米2〜4升分」の贅沢品

- 身分制度が照明器具や燃料の選択に影響

- 生活リズムは自然光に深く依存していた

- 季節ごとに異なる灯りの工夫と演出法

- 和紙は光を拡散させ柔らかな陰影を創出

- 「闇と共生する」という独自の美意識

- 日本のあかり博物館で江戸の灯りを体験可能

- 深川江戸資料館では江戸の夜を再現