江戸時代の人々はどのように歯を磨いていたのでしょうか。現代のような歯ブラシやチューブ入り歯磨き粉がない時代、江戸の人々は独自の歯磨き文化を発展させていました。房楊枝(ふさようじ)と呼ばれる木製の歯ブラシや、房州砂を主原料とした粉状の歯磨き粉を使い、驚くほど洗練された口腔ケアを行っていたのです。この記事では江戸時代の歯磨き方法から歯科治療、入れ歯の技術まで、当時の口腔衛生文化を詳しく解説します。現代の視点から見ても興味深い、江戸の人々の知恵と工夫に触れてみましょう。

- 江戸時代の歯科医療

- 江戸時代の歯医者さん

- 庶民のむし歯治療

- 抜歯と歯抜き師

- 江戸時代の口腔ケア

- 江戸時代の歯磨き方法

- 歯ブラシの種類

- 房楊枝の使い方

- 江戸時代の歯みがき粉

- 歯みがき粉の原料

- 歯みがき粉の製法

- 房州砂はなぜ人気があったのか

- 歯磨き粉の販売形態と価格

- 江戸っ子の健康と美意識

- 白い歯のステータス性

- 口臭予防への意識の高まり

- 歯くさ予防と治療

- 長寿と入れ歯

- 江戸時代の歯に関する展示を行っている博物館・施設

- 神奈川県歯科医師会「歯の博物館」

- 愛知学院大学歯学部「歯科資料展示室」

江戸時代の歯科医療

江戸時代の歯医者さん

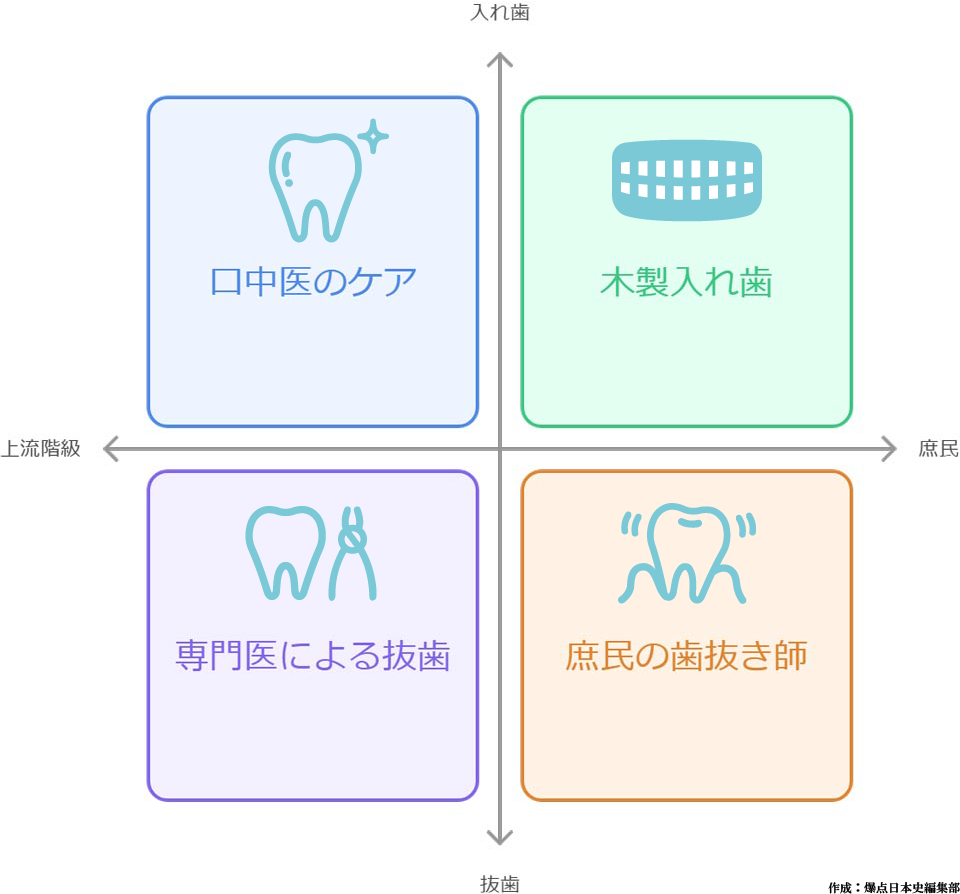

江戸時代の歯科医療は、現代とは大きく異なる独自の発展を遂げていました。特徴的だったのは、身分や階級によって受けられる治療の質に明確な差があったことです。

将軍家や公家などの上流階級には「口中医(こうちゅうい)」と呼ばれる専門の医師がついていました。彼らは抜歯や痛み止めなどの治療を施しましたが、その技術や処方は門外不出の秘伝とされていたため、詳細な記録はあまり残っていません。一方、庶民の間では「歯抜き師」や「入れ歯師」が歯の治療を担当していました。

江戸時代の歯科治療の特徴として、抜歯中心の対応が挙げられます。現代のように歯を精密に削る機器がなかったため、虫歯になると基本的には抜歯で対処するしかありませんでした。さらに麻酔も現代のものはなく、抜歯は痛みを伴う処置でした。

一方で、江戸時代の日本は入れ歯の技術において世界をリードしていました。特筆すべきはツゲの木を彫刻した木製入れ歯の発展です。これらは蜜蝋で型取りされ、抗菌性と耐久性を兼ね備えていました。驚くべきことに、この技術はヨーロッパより約200年も早く日本で実用化されていたのです。現存する江戸時代の入れ歯には使用の痕跡や歯石が確認されており、実際に機能していたことがわかります。

入れ歯製作の技術は仏像を作る職人(仏師)がその起源とされています。江戸時代後期になると、この技術は専門職として「入れ歯師」という職業に分化していきました。このような専門職の発展も、江戸時代の歯磨きや口腔ケアの文化が豊かだったことを示しています。

庶民のむし歯治療

江戸時代の庶民がむし歯に悩まされたとき、頼りにしたのは「歯抜き師」や「入れ歯師」でした。歯抜き師は素早い抜歯技術を披露し、入れ歯師は木製義歯の作成だけでなく歯周病の治療も行っていました。特に仏師(仏像職人)から転身した入れ歯師たちは、ツゲの木を使った精密な義歯製作技術を持っていたことが文献に記録されています。

当時の治療で最も辛かったのは、現代のような効果的な麻酔がなかったことでしょう。痛み止めとして使われたのは、せいぜい酒を飲んで感覚を鈍らせる程度の方法でした。また、明礬(みょうばん)や胡椒を含む薬剤を患部に塗布して痛みを和らげようとする試みもありましたが、効果は限定的だったと考えられます。

江戸時代の歯科治療には社会階層による明確な格差が存在していました。骨考古学的研究によると、庶民層のむし歯罹患率は侍階級の約1.5倍に達していたことが分かっています。これは食生活の違いや予防ケアへのアクセスの差によるものと考えられます。

予防面では、房楊枝(ふさようじ)による歯磨きが17世紀後半から庶民の間でも普及し始めましたが、使用されていた粗い陶器粉の歯磨き剤は長期的に歯の表面を摩耗させてしまう問題がありました。現代の研究から、この摩耗が歯を弱めていたことがわかっています。また、砂糖消費の増加とともに、むし歯の罹患率は平安時代の約2倍に急増したとされています。

抜歯と歯抜き師

江戸時代の抜歯は、現代の歯科治療とはまったく違う独特の文化でした。歯抜き師たちの使う道具や技術には、当時の医療事情や社会の様子がよく表れています。

歯抜き師は鉄製の鉗子(かんし)で歯を挟み抜く基本的な方法に加え、木槌で歯を叩き出す「打抜法」や鉄棒でこじる手法も使い分けていました。神奈川県歯科医師会の研究によると、グラグラした動揺歯には鉗子を、しっかり固定された歯には打抜法が多く用いられていたことがわかっています。

江戸時代の抜歯で患者を悩ませたのは、効果的な麻酔がなかったことでしょう。当時は明礬(みょうばん)と胡椒を混ぜた薬を歯肉に塗る程度で、実質的には無麻酔状態での処置でした。痛みを和らげるために抜歯前に酒を飲む習慣があったというのも、この時代の特徴です。

歯抜き師という職業には多様な人々が従事していました。仏像製作の技術を持つ仏師から転職した者、居合術に長けた武術家、大道芸人の才能を持つ者など、経歴はさまざまでした。中でも居合いの技術を応用した瞬発的な抜歯術は評判を呼び、人々の注目を集めていました。

江戸時代の歯磨き文化を理解する上で興味深いのは、歯抜き師が医療と芸能を融合させていた点です。浅草寺周辺では、曲独楽や剣術の披露で観客を集め、抜歯をした後に歯磨き粉を販売するという商業モデルが確立していました。大阪で活躍した松井源左衛門のような歯抜き師は「気合い抜歯」を看板に掲げ、抜歯の瞬間の鮮やかさで名を馳せていたのです。

しかし、江戸時代の抜歯には深刻な技術的限界もありました。非衛生的な環境での処置により、歯槽骨の破壊や感染症のリスクが高かったのです。明治期の歯科器具カタログと比較した研究では、江戸時代の抜歯後に顎骨変形が30%以上の症例で確認されていたことが報告されています。

江戸時代の歯磨きと抜歯の文化は、痛みとの向き合い方と機能回復を重視した実用的な考え方が特徴でした。職人の技と庶民の知恵が組み合わさって独自の発展を遂げたこの文化は、近代歯科医学の導入によって次第に姿を消していきましたが、日本の歯科医療の歴史において重要な位置を占めています。

江戸時代の口腔ケア

江戸時代の歯磨き方法

江戸時代の人々は、どのように歯を磨いていたのでしょうか。現代のような歯ブラシやペースト状の歯磨き粉がなかった時代、独自の歯磨き方法が発展していました。歴史資料と歯科医学研究から明らかになった江戸時代の歯磨き文化を見ていきましょう。

江戸時代の歯磨きに欠かせなかったのが「房楊枝(ふさようじ)」という道具です。これは柳やクロモジ、竹の枝を約18cmに切り、片端を煮沸したあと木槌で叩いて繊維状に加工したもので、現代の歯ブラシの原型といえるものでした。先端部はブラシ状になっており、反対側は爪楊枝としても使える実用的な設計でした。この房楊枝は京都で生まれ、1650年代には江戸の庶民の間にも広く普及していきました。

歯磨きに使われたのは「歯磨粉」と呼ばれる粉末状のものでした。1625年には丁子屋喜左衛門が「丁子屋歯磨」を商品化しています。この歯磨粉の主成分は房州砂(研磨用の砂)、丁子(抗菌作用のあるクローブ)、龍脳(香料)でした。赤穂の焼き塩を混ぜて使うこともあったようです。元禄期(1688-1704年)までに70種類以上の歯磨粉が市販されるようになり、その中には平賀源内が広告文案を手掛けた「嗽石香」といった人気商品もありました。

江戸時代の歯磨き方法はどうだったのでしょうか。基本的には房楊枝に歯磨粉をつけて、現代の縦磨きに近い方法で歯の表面を清掃していました。経済的に余裕のない一部の庶民は、指に直接歯磨粉をつけて歯を磨くという簡易的な方法も用いていたようです。丁子屋歯磨の使用説明書には「朝夕二回磨くこと」と記載されており、定期的な歯磨きの習慣化が推奨されていました。

江戸時代の歯磨き文化の背景には、当時の美意識が深く関わっていました。白い歯が「粋(いき)」の象徴とされ、歌舞伎役者や遊女たちが房楊枝を使う姿が流行の発信源となっていたのです。彼らの影響により、町人文化の中で歯の美しさへの関心が高まりました。

江戸時代の歯磨きは「審美目的」と「実用性」が融合した独自の文化として発展しました。房楊枝という道具は1890年に西洋式の歯ブラシが導入されるまで約250年間にわたって使われ続け、日本の口腔ケアの歴史において重要な位置を占めています。

歯ブラシの種類

江戸時代には現代のような毛が植えられたプラスチック製の歯ブラシは存在せず、房楊枝という全く異なる形態の歯磨き道具が使われていました。房楊枝の種類と特徴を見ていくことで、江戸時代の歯磨き文化の多様性がよく分かります。

材質による違いを見ると、上流階級向けには柔らかく高級なクロモジ(芳香性のある樹木)製の房楊枝が好まれました。この素材は抗菌性に優れ、歯茎を傷つけにくい特性があったためです。一方、庶民向けには入手しやすい柳の枝を加工したものが普及し、農村部では地元で採れる竹を使った自家製の房楊枝も使われていました。

製法の違いも重要でした。高級品は「目梳き」と呼ばれる特殊な針で丁寧に繊維をほぐし、均一な毛先に仕上げる職人技が光りました。中級品は木槌で叩いて粗く繊維化し、下級品は火であぶるだけの簡易処理で作られていました。現代の歯ブラシが機械製造で均一な品質が保証されるのとは対照的に、手作業による品質差が大きかったのです。

地域による特色も見られました。京都で生まれた房楊枝は細く繊細な作りが特徴で、「都風(みやこふう)」と呼ばれる高級品として知られていました。一方、江戸で発展した「江戸楊子」は太めで耐久性に優れ、長期間使用できる実用性が重視されていました。大阪では「通し楊枝」と呼ばれる両端が使える形状が人気を集めたといいます。

使用者の階級や性別によっても房楊枝は異なりました。武家の男性向けには堅牢なツゲ製の特注品が作られ、家紋入りの専用容器に収められていました。既婚女性用にはお歯黒に対応した黒檀製のものが存在し、未婚女性や遊女向けには柔らかい材質で作られた赤や紫に着色された装飾的なものも流通していました。

現代の歯ブラシが使い捨て文化の中で数ヶ月で交換されるのに対し、江戸時代の房楊枝には使い捨て型と再利用型の両方が存在しました。旅籠や宿では客用に一度使うと捨てる細い簡易型の房楊枝が提供され、家庭では繰り返し使用できる頑丈な「本楊子」と呼ばれるタイプが愛用されていました。再利用型は使用後に湯で洗い、日陰干しして保管するという使い方が一般的でした。

江戸後期には房楊枝の専門店も増加し、名店として知られた江戸・両国の「柳屋」では10種類以上の房楊枝を取り揃え、客の口に合わせたオーダーメイドの房楊枝も製作していたといいます。

房楊枝の使い方

江戸時代の房楊枝は、現代では複数の製品に分かれている口腔ケアを一本でこなす多機能ツールでした。

房楊枝の使い方で特徴的だったのは、一本で3つの機能を果たす点です。歯面清掃用のブラシ部分、歯間清掃用の尖った部分、そして舌苔(ぜったい)除去用の「舌こき」と呼ばれる中央部の曲がった部分が一体となっていました。特に舌こきは口臭予防に重要な役割を果たし、1813年の美容指南書『都風俗化粧伝』でも毎朝の舌掃除の重要性が説かれています。

使用時の持ち方にも工夫がありました。歯面を磨く際は親指と人差し指で楊枝の中央を持ち、力を入れすぎないよう細かく動かします。歯間清掃では掃除したい歯の角度に合わせて尖った先端を慎重に差し込み、歯茎を傷つけないよう注意していました。舌掃除の際は、舌を少し出し、軽い力で手前から奥へとこするのが基本でした。

また、房楊枝は美容道具としても活用されていました。両端ブラシ型の特殊な房楊枝は、片方を眉刷毛やおしろい筆として転用することがありました。歌川国芳の浮世絵には、房楊枝で眉を整える女性の姿が描かれており、当時の多目的利用がわかります。

使用時の注意点として、研磨力の強い歯磨き粉と硬い房楊枝の組み合わせが歯の摩耗を促進させる危険性がありました。現存する江戸時代の人骨には歯頸部のくさび状欠損が多く見られ、過剰な清掃の結果と考えられています。

江戸時代の歯みがき粉

歯みがき粉の原料

江戸時代の歯磨き粉は、地域や階層によって原料が異なる多様な製品が流通していました。その主な成分と特徴を見ていくと、当時の人々の歯磨きに対する意識の高さがわかります。

江戸時代の歯磨き粉の主成分として広く使われていたのが「房州砂(ぼうしゅうずな)」でした。この砂は現在の千葉県房総半島沿岸で採取された微細な粘土質粒子で、適度な研磨力を持っていました。基本となる房州砂に、龍脳(りゅうのう:樟脳の一種)、丁字(ちょうじ:クローブ)、桂心(けいしん:シナモン)などの漢方薬を配合することで、口臭防止や抗菌効果を高めていたのです。さらに清涼感を出すためにハッカを加える製品も人気がありました。

階層や地域によって、歯磨き粉に加える付加成分も異なっていました。庶民層では手に入りやすい焼き塩や米ぬかを焼いた灰を使用することが多く、伊勢地方など沿岸部では貝殻を粉末にしたものが利用されていました。また、京都などの陶磁器産地周辺では、陶器用粘土の微粒子が歯磨き粉の原料として重宝されていたようです。

江戸時代後期になると、より高級な歯磨き粉も登場しました。麝香(じゃこう)という動物性の香料で香りづけをし、紅花でピンク色に染色した「化粧用歯磨き粉」が上流階級の女性たちの間で流行しました。このような高級品は1匁(約3.75g)あたり50文(現在の価値で約3,000円)という高価格で取引されており、単なる歯磨きを超えた美容アイテムとしての地位を確立していたことがわかります。

龍脳(リュウノウ)は歯磨き粉の重要な成分として珍重されていました。その主な効果は3つありました。第一に口臭抑制です。龍脳に含まれるd-ボルネオールという清涼感のある香気成分が口臭を和らげました。第二に抗菌・防腐効果です。龍脳には天然の防カビ・防虫作用があり、歯垢の腐敗臭を防止しました。当時の「大明香薬」の袋には「口の悪しき匂いを去る」と明記されていたほどです。第三に鎮痛・消炎作用です。歯茎の炎症を鎮め、歯磨き時の出血や痛みを軽減する効果が期待されていました。

房州砂を基材とした歯磨き粉は、「歯を白くする」「口臭を除去する」ことを売り文句に広く普及しました。しかし現代の視点から見ると、研磨力が強すぎるため歯のエナメル質を傷める副作用もあったと考えられています。それでも江戸っ子たちの間では白い歯が「粋」の象徴とされたため、多少の弊害を気にせず使用されていたようです。

歯みがき粉の製法

江戸時代の歯磨き粉(歯磨剤)はどのように作られていたのでしょうか。当時の記録や現存する資料から明らかになった製造工程を見ていくと、職人の技術と美意識が詰まった製品だったことがわかります。

まず第一段階は基材の調製でした。主原料となる房州砂は、採取後に丁寧に乾燥・粉砕されました。その後、粒子を篩いによって分け、最も細かい微粉末だけを選別します。この粒子の均一性が、歯磨き粉の品質を左右する重要な工程でした。

次に香料や薬用成分の配合が行われました。龍脳、丁子、薄荷(ハッカ)、桂心、麝香などの天然素材が、それぞれの効能に合わせて調合されていきます。とりわけ丁子と龍脳の組み合わせは抗菌・防腐効果が高く、主力製品の定番配合となっていました。

材料が揃ったら、いよいよ練り合わせと成型に進みます。一般的な配合比率は「砂7:香料3」とされ、石臼で長時間すり合わせて均質な粉末に仕上げていきました。この際、職人の経験と勘が製品の質を決定づける重要な要素となっていたようです。製品は紙包みや竹筒に詰めて販売されるのが一般的でした。

歯磨き粉製造の職人技術は時代とともに進化していきました。初期の単純な製法から、元禄期(1688-1704年)には製造方法が洗練され、品質管理の工夫も見られるようになります。歯磨き粉の生産者たちは独自の配合比率や練り方で差別化を図り、中には秘伝として製法を子孫にのみ伝える家も存在しました。こうした競争が歯磨き粉製造技術の向上と多様化を促進したのです。

江戸時代の歯磨き粉製造技術は明治初期まで基本的に継承されましたが、1888年(明治21年)に資生堂から『福原衛生歯磨石鹸』が登場したことで、近代的な練り歯磨きへの移行が始まりました。約250年続いた江戸の歯磨き粉文化は、浮世絵にも多く描かれるなど、当時の衛生観念と美意識を象徴する存在だったのです。

房州砂はなぜ人気があったのか

房州砂が人気を博した第一の理由は、その地質的特性にありました。房総半島南部(現在の千葉県館山周辺)で採掘されたこの砂は、火山灰が長い年月をかけて分解・堆積した特殊な地質から生まれた珪長質酸性凝灰岩由来の微細粒子でした。粒径が0.01〜0.1mmと均一で、石英を主成分とするガラス質構造を持ち、モース硬度6〜7という適度な硬さを備えていました。この特性が、歯の表面を傷つけすぎず、かつ効果的に汚れを落とせる優れた研磨剤としての価値を生み出していたのです。

第二の理由は、精製技術の高さでした。採取された原石は「水簸法(すいひほう)」という特殊な技術で選別されました。これは水中で砂を攪拌し、上澄みに浮かぶ最も微細な粒子だけを採取する方法です。その後、天日乾燥で含水量を5%以下に調整し、さらに臼で2〜3時間かけて丁寧に摺り潰して均質化するという手間のかかる工程を経ていました。

第三に、機能性と嗜好性を絶妙に融合させた点も見逃せません。房州砂をベースにした歯磨き粉は、龍脳と丁子を配合することで口内殺菌効果を高め、麝香や薄荷で芳香を長持ちさせる工夫がされていました。さらに白陶土を混合することで「歯の白さ」を視覚的に強調するなど、実用性と美意識を両立させた製品設計がなされていたのです。

四つ目の理由は、当時としては画期的な流通・販売戦略にありました。江戸の浅草寺周辺には歯磨き粉の専門店が集中し、一種の「歯磨き粉街」を形成していました。ここでは浮世絵師とのタイアップによるブランドイメージの向上や、大道芸人を起用した実演販売で使用法を指導するなど、現代のマーケティング手法にも通じる戦略が展開されていたのです。

歯磨き粉の販売形態と価格

江戸時代の歯磨き粉は主に4つの形態で販売されていました。最も一般的だったのは「専門店舗」での販売です。浅草寺周辺には200軒以上の房楊枝屋が集中し、歯ブラシと歯磨き粉をセットで販売していました。各店は独自のブランドを持ち、専用の包装紙に効能を明記するなど、現代のマーケティングにも通じる工夫がされていました。

次に「小間物店」があります。櫛(くし)や簪(かんざし)などの日用雑貨を扱う店で複数ブランドの歯磨き粉が並べられ、客の好みに応じて選べるようになっていました。また「露店商」も重要な販売経路でした。寺社の縁日や盛り場で少量パック(1回分2〜3文)が売られ、気軽に試せる価格帯だったため新規顧客の獲得に効果的でした。さらに「行商人」も存在し、「歯白屋(はじろや)」と称して武家屋敷を巡回し、上流階級向けの高級品を直接販売していました。

価格帯も階層によって明確に分かれていました。大衆向けの基本品である房州砂単品を最も安価な基本品として、中級品には香料を添加した「乳香散」などがあり、香りを重視する消費者に人気でした。さらに上級になると白陶土と麝香を配合した「漱石香」などの高級品が販売されていました。

包装技術も時代とともに進化しました。初期は和紙の折り包み(2〜5回分)に墨書で商品名を記すだけのシンプルなものでしたが、元禄期になると保存性を高めた竹筒容器が登場しました。さらに文化・文政期には浮世絵師とのコラボレーションによる木版刷りの包装紙が開発され、美人画などが描かれた包装は収集価値もあったといいます。

体験型販売では、売り子が実演で歯磨きをして効果をアピールする手法が取られ、浅草の歯磨き粉専門店では実演販売が評判となり、多くの客を集めていました。

江戸っ子の健康と美意識

白い歯のステータス性

江戸時代における歯の美意識は、社会階層や時代によって大きく異なっていました。特に白い歯と黒い歯(お歯黒)のどちらが美しいとされたかは、身分や結婚の有無によって明確に分かれていたのです。

伝統的には既婚女性、特に武家や公家の女性たちはお歯黒を「貞節の証」として重視していました。お歯黒は酸化鉄を主成分とする黒い染料で歯を染める習慣で、白い歯は未熟さや獣を連想させるものとして嫌われていました。この伝統は長く続き、明治時代に入って明治政府がお歯黒を禁止するまで、上流階級の既婚女性の間では一般的な慣習でした。

一方で江戸中期以降、町人文化を中心に新たな美意識が芽生えてきました。特に男性や若い女性、遊女などを中心に、白い歯が「粋(いき)」の象徴として価値を持つようになったのです。房楊枝の普及と歯磨き粉の商品化によって、丁寧な歯磨き習慣が定着するにつれ、白い歯は清潔感と教養の指標としても評価されるようになりました。

この二つの価値観は江戸時代を通じて並存し、職業や階層によって好みが分かれていました。武士階級はお歯黒の伝統を重んじる傾向が強く、商人層は白い歯を好み、農民層はより実用的な観点から歯の健康を考える傾向がありました。興味深いことに、「白歯者(しらはもの)」という言葉が軽蔑の意味を持つ地域もあり、美意識の地域差も顕著でした。

江戸後期になると、表向きは伝統的なお歯黒を守りながらも、私的な場では白い歯を慈しむという二重構造も生まれました。歌舞伎役者や遊女などの芸能関係者が美的感覚の発信源となり、白い歯の文化を広めていったことも大きな影響を与えています。

口臭予防への意識の高まり

江戸時代の人々は口臭予防にも高い関心を持っていました。歯磨きの習慣が広まるにつれて、単に歯を清潔に保つだけでなく、口臭対策としての価値も認識されるようになったのです。

江戸時代初期の寛永年間(1624-1644年)頃から、歯磨き粉の商品化が始まりました。丁子屋喜左衛門が販売した「大明香薬」のような商品には、口臭を防ぐ効果があることが謳われていました。これらの歯磨き粉には龍脳や丁子などの芳香性成分が配合されており、清涼感と共に口臭を抑える効果が期待されていたのです。

元禄期(1688-1704年)になると、歯磨き粉の種類も増え、口臭予防を意識した製品が多様化しました。江戸の町人文化の発展と共に、社交の場での印象を良くするために口臭ケアの重要性が高まっていきました。特に吉原遊郭などの社交場では、口臭は評判を落とす原因となるため、訪問前に入念な口腔ケアを行う習慣が広まりました。

享保から化政期(1716-1830年)にかけては、口臭予防の方法も洗練されていきました。特筆すべきは、舌苔(ぜったい)の除去が口臭対策として認識され始めたことです。舌の表面に付着する白い苔状の物質(舌苔)が口臭の原因となることが知られるようになり、房楊枝の柄の部分を使って舌を掃除する習慣が生まれました。1813年に出版された美容指南書『都風俗化粧伝』には、口臭予防のための舌掃除の重要性が記されています。

幕末から明治初期にかけては、口臭と健康との関連性も徐々に認識されるようになりました。貝原益軒の『養生訓』(1713年)では「口臭は病の兆し」とされ、口臭予防が単なる美的エチケットを超えて健康管理の一環としても捉えられるようになっていました。ただし、現代のような細菌学的根拠に基づく理解は明治期以降まで待つ必要がありました。

歯くさ予防と治療

江戸時代に「歯くさ」と呼ばれていた症状は、現代の歯周病に相当するものでした。強い口臭に加え、歯茎の腫れや出血を伴い、進行すると歯が抜け落ちることもある深刻な症状でした。当時の医学書では「走馬牙疳(そうまげかん)」とも記録されています。

この歯くさが広まった背景には、食生活の変化がありました。南蛮貿易で伝わった砂糖が江戸中期に国内生産されるようになり、庶民も甘味を摂取する機会が増加しました。これが虫歯や歯周病の増加要因となりました。また、房楊枝による歯磨きは普及していたものの、その清掃効果は現代の歯ブラシと比べると限定的だったことも一因でした。

江戸時代の歯くさ治療には様々な方法が用いられていました。代表的なものが生薬療法です。昆布や白礬(はくばん/ミョウバン)、茄子のへたの黒焼きを粉末にして患部に塗布することで、消炎効果を得ようとしました。また乳香(にゅうこう)や甘草(かんぞう)も鎮痛・消炎目的で使用されていたことが医学書に記されています。

鍼灸による治療も行われていました。特定のツボを刺激することで歯痛を和らげる方法は広く実践されていたようです。さらに神社仏閣での祈願や「歯痛止め札」を用いた民間信仰も存在していました。これらは科学的根拠はなくとも、心理的な安心感をもたらす効果があったと考えられます。

重症の歯くさに対しては抜歯も行われました。竹製の抜歯棒や鉄製の鉗子で歯を除去する処置は、現代のような麻酔がほぼない状態で行われたため、非常に痛みを伴うものでした。せいぜい丁子油(クローブ油)で痛みを軽減する程度の対処しかなかったのです。

予防面では、口臭対策が歯くさ予防と関連づけられていました。特に吉原遊郭などに通う男性は、評判に関わることから口臭予防に気を配り、房楊枝に丁子油を染み込ませて口内を清潔に保つ習慣がありました。白い歯と清潔な息は「粋」の条件とされ、社会的な評価にも影響したのです。

長寿と入れ歯

江戸時代の平均寿命は短かったものの、成人して一定の年齢に達した人々の中には長寿を全うする人も少なくありませんでした。歯の健康は長寿と密接に関わり、特に入れ歯技術の発展は高齢者の生活の質向上に大きく貢献しました。

江戸時代の平均寿命は40歳前後とされていますが、この数字は乳幼児死亡率の高さに大きく影響されています。成人まで生き延びた人の平均余命はより長く、貝原益軒(83歳)や杉田玄白(85歳)など、80歳を超える長寿者の記録も残されています。こうした長寿者に共通していたのは、粗食中心の食生活や規則正しい生活習慣でした。特に貝原益軒の『養生訓』では、禁酒・禁煙・適度な運動などの健康法が説かれ、多くの人々の健康意識に影響を与えました。

長寿者にとって歯の喪失は大きな問題でしたが、江戸時代の入れ歯技術はこの課題に対する優れた解決策となりました。日本の木製入れ歯の歴史は古く、現存する資料によると室町時代の1538年に和歌山の尼僧が使用していた総入れ歯が最古のものとして知られています。

江戸時代に入ると入れ歯技術は飛躍的に発展しました。ツゲ材を使用した精密加工技術が確立され、口腔に合わせた型取りの技術も発達していきました。これにより、個人の口腔形状に合った適合性の高い入れ歯が製作可能になりました。文化文政期(1804-30年)になると「入れ歯師」という専門職も誕生し、技術の標準化と向上が進みました。

江戸時代の木製入れ歯の技術的特徴として、ツゲ材の抗菌性と硬度の高さがあります。また金属釘を埋め込むことで咬合機能を向上させる工夫や、吸着式設計(現代の総入れ歯と同原理)も特筆すべき点です。これらの入れ歯は単なる装飾品ではなく、実際に食事ができる機能的なものでした。

歴史記録によれば、徳川家康をはじめ、柳生但馬守(剣豪)や本居宣長(国学者)などの著名人も入れ歯を使用していたとされています。彼らが公的な場で活躍し続けられたのは、機能的な入れ歯の存在も一因だったと考えられます。

江戸時代の入れ歯技術は、当時のヨーロッパよりも先行していたことが注目に値します。欧州で同様の機能的な入れ歯が登場するのは19世紀初頭とされており、日本の木工技術と医療の融合が生み出した革新性がうかがえます。

江戸時代の歯に関する展示を行っている博物館・施設

神奈川県歯科医師会「歯の博物館」

江戸時代の歯磨きや歯科医療の歴史に興味を持った方は、実際に当時の道具や資料を見学できる場所があります。神奈川県歯科医師会が運営する「歯の博物館」は、江戸時代の口腔ケアに関する貴重な展示を行っている施設です。

主な展示品には以下のようなものがあります:

- 江戸時代のお歯黒道具

- 日本と外国の口腔清掃道具(楊枝、歯ブラシ、歯磨き粉など)

- 日本の歯科民間療法に関する資料

- 「歯の塚」の展示

- 様々な素材(木、金属、陶磁器、象牙、ゴムなど)でできた日本と外国の入れ歯

- 江戸時代の歯科道具

- 日本と外国の歯科治療器具

- 明治・大正・昭和時代の歯科診療ユニット

- 歯の衛生週間ポスターや歯磨きの看板、広告

- 頭蓋骨標本

この博物館は完全予約制で、入館は無料となっています。

愛知学院大学歯学部「歯科資料展示室」

江戸時代の歯磨きや歯科医療の歴史について、さらに学びを深めたい方におすすめなのが愛知学院大学歯学部の「歯科資料展示室」です。ここでは江戸時代から現代までの日本の歯科医療の変遷を系統的に学ぶことができます。

愛知学院大学歯学部「歯科資料展示室」は名古屋市千種区楠元町の楠元キャンパス内にあります。江戸時代の歯科医療に関する貴重な資料が多数展示されており、特に木製義歯のコレクションは見応えがあります。

展示の目玉となっているのは、江戸期の木床義歯です。ツゲ材を使用した義歯は抗菌処理が施されており、当時の技術水準の高さを伝えています。これらの義歯は単なる展示品ではなく、実際に使用されていたものであり、当時の人々の生活の一端を垣間見ることができます。

口腔清掃用具の変遷を示す展示もあります。房楊枝や歯木といった江戸時代の歯ブラシから、明治期に導入された西洋式歯ブラシまでの発展過程を一度に見ることができます。これにより、日本の口腔ケア文化がどのように変化してきたかを理解することができるでしょう。

江戸時代の歯磨き文化と、それに続く近代歯科医学の発展を体系的に学べる貴重な施設です。歴史的な観点から日本の口腔ケア文化に興味がある方は、ぜひ訪れてみることをおすすめします。

開館曜日は、火曜・金曜の10時~16時で、入館は無料です。

江戸時代の歯磨き・まとめ

- 江戸時代の歯科医療は階級によって差があった

- 庶民は「歯抜き師」や「入れ歯師」に頼った

- 抜歯は麻酔なしで行われていた

- 房楊枝は江戸時代の歯ブラシだった

- 房楊枝は歯ブラシ・爪楊枝・舌ブラシを兼ねていた

- 歯磨き粉の主成分は房州砂だった

- 丁子や龍脳は口臭予防に効果があった

- 白い歯は町人文化で「粋」とされた

- お歯黒は既婚女性の伝統だった

- 口臭予防への意識も高かった

- 木製入れ歯はヨーロッパより200年早かった

- 入れ歯技術は長寿にも貢献していた