江戸時代の酒文化は現代の日本酒や居酒屋文化の基盤となっています。灘の酒蔵が「下り酒」として江戸に酒を届け、豊島屋をはじめとする立ち飲み屋で庶民が酒を楽しんだ時代。本記事では江戸時代の酒造りから酒の流通、居酒屋文化、さらには祭礼や花見などの行事と酒の関わりまで、江戸時代の酒にまつわる雑学をお伝えします。

- 日本酒の歴史

- 日本酒を飲み始めたのはいつから?

- 日本酒の味わい

- 西国の酒造り

- 江戸時代の酒

- 日本酒の製造方法

- 江戸時代の酒造り 現在との違い

- 江戸時代の酒の種類

- 江戸時代の酒の産地

- 濁り酒とどぶろくの違い

- 下り酒

- 摂泉十二郷(せっせんじゅうにごう)

- 下り酒の輸送と経路

- 菱垣廻船から樽廻船へ

- 江戸時代の居酒屋

- 立ち飲みの元祖・豊島屋

- 煮売り屋から居酒屋へ

- 酒の値段

- 酒のおつまみ

- 日本酒文化

- 節句とお酒(白酒文化)

- お花見と酒宴

- 歌舞伎と酒文化

- 祭礼と酒の関係

日本酒の歴史

日本酒を飲み始めたのはいつから?

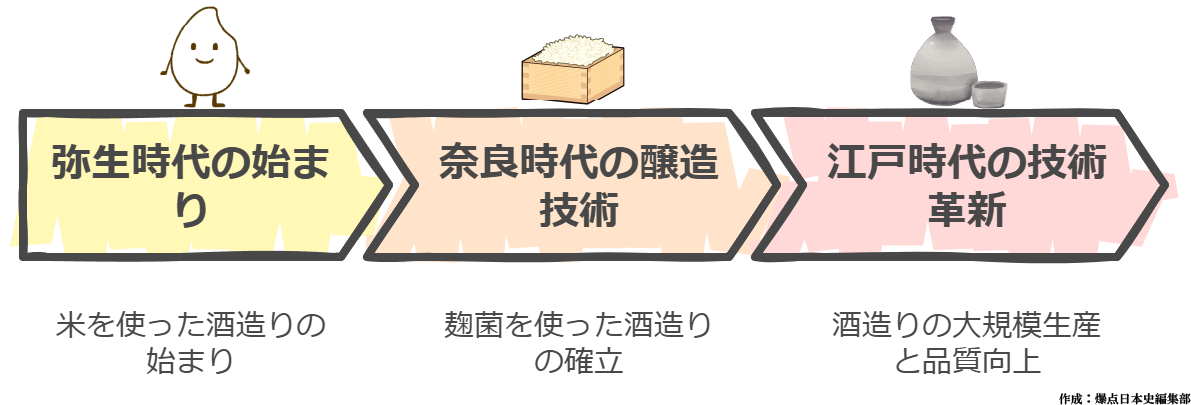

日本酒の歴史は私たちの想像よりも遥かに古く、日本人と米の深い関わりを物語っています。江戸時代の酒文化を理解するためには、まずその源流を知ることで、より興味が深まるでしょう。

日本で米を原料とした酒が飲まれ始めたのは、弥生時代(紀元前300年〜西暦250年頃)にさかのぼります。この時代に稲作が伝来し、「口噛み酒(くちかみざけ)」と呼ばれる原始的な酒が誕生しました。これは米を人の唾液の酵素で糖化させ、自然発酵させる方法で、主に神事で使われていました。縄文時代にも果実酒の存在が確認されていますが、米を使った本格的な酒造りは弥生時代から始まったのです。

現在の日本酒に直接つながる製法が確立されたのは奈良時代(8世紀)のことです。中国から伝わった麹菌を用いた醸造技術により、『古事記』や『播磨国風土記』に記述されるような「八塩折之酒(やしおおりのさけ)」が誕生しました。朝廷には「造酒司(さけのつかさ)」が設置され、米麹を使った本格的な酒造りが始まったのです。

江戸時代(1603-1868年)になると、酒造りの技術は飛躍的に発展しました。特に摂津国(現在の兵庫県)の灘地域を中心に、良質な日本酒が大量に生産されるようになります。「宮水」と呼ばれる硬水を使い、冬の寒さを利用した「寒造り」の技術が確立され、現代の日本酒の原型が形作られました。

このように、日本酒は弥生時代に原型が生まれ、奈良時代に基本技術が確立し、江戸時代に産業として大きく発展したといえます。私たちが今飲んでいる日本酒の味わいや製法は、江戸時代に形成された伝統に支えられているのです。

日本酒の味わい

日本酒の味わいは実に奥深く、様々な要素が組み合わさって独特の風味を生み出しています。江戸時代に人々が楽しんだ日本酒は、現代のものとは異なる特徴を持っていましたが、その基本的な要素を知ることで、江戸時代の酒文化をより身近に感じられるでしょう。

日本酒の味わいを構成する基本要素は、「甘味・酸味・辛味(乾いた味)・苦味・渋味」の5つです。江戸時代の日本酒は、精米技術が現代ほど発達していなかったため、米の外層部分が多く残り、旨味と複雑な風味が強かったと考えられています。また、当時は現代のような品質管理技術がなかったため、酸味や渋みがやや強い酒も珍しくありませんでした。

江戸時代に人気を博した灘の酒は、「宮水」と呼ばれるミネラル豊富な硬水を使用していたため、キレのある辛口の味わいが特徴でした。この「辛口」は、単に甘くない味というだけでなく、アルコールによる切れ味と後味のスッキリ感を意味します。一方、京都の伏見では軟水を使い、柔らかでまろやかな口当たりの酒が造られていました。公家文化の影響を受けた上品な味わいが特徴で、江戸の町人たちの間でも高級酒として珍重されていたのです。

また、江戸時代の日本酒はほとんどが「燗酒」として楽しまれていました。温めることで米の甘みが引き立ち、香りが広がるという特徴があります。江戸の庶民は「ちろり」と呼ばれる土瓶のような酒器で熱燗を楽しみ、冬の寒さを和らげていました。当時は冷酒を飲むという習慣はほとんどなく、冷たい酒は体に良くないという考え方が一般的だったのです。

江戸時代の酒は、現在のような精緻な分類ではなく、主に産地や製法による区別がされていました。特に「下り酒」と呼ばれる上方(関西)からの酒は、船で運ばれる間に揺れと熟成の影響でまろやかな味わいが生まれることから高く評価されていました。また「諸白(もろはく)」と呼ばれる、麹米も掛け米も白米を使用する製法の酒は、特に高級品として扱われていました。

西国の酒造り

江戸時代、西国(現在の関西地方を中心とした西日本)は日本酒の一大産地として栄えていました。なぜ西国が優れた酒造りの地となったのか、その理由を探ると江戸時代の酒文化がより鮮明に見えてきます。

西国が酒造りに適していた最大の理由は、良質な水の存在です。兵庫県灘地域の「宮水」は、ミネラル分が豊富な硬水とされ、このミネラル分が酵母の活動を促進し、キレのある辛口の酒を生み出したと考えられています。江戸時代後期には、灘の酒は「下り酒」として江戸に大量に運ばれ、江戸で消費される酒の中で大きな割合を占めるほどの人気を誇りました。

一方、広島地方では比較的軟らかい水が使われていました。軟水地域では独自の工夫で質の高い酒を造っていたようです。軟水は米の旨味を引き出すのに適しており、華やかさよりも米の甘みと複雑な風味が特徴の酒が生まれたのです。

西国の酒造りをさらに支えたのが、気候と酒米栽培の適性です。温暖な気候と適度な降水量は、良質な酒造好適米の栽培に最適でした。特に兵庫県で栽培された酒米は大粒で「心白(しんぱく)」と呼ばれる白い芯を持ち、高級酒の原料として重宝されました。江戸時代の精米技術は現代ほど発達していませんでしたが、それでも水車を利用した精米で、良質な酒造りに貢献していたのです。

また忘れてはならないのが、西国の杜氏(とうじ)集団の存在です。兵庫県丹波地域出身の丹波杜氏は、灘の酒造りを牽引しました。彼らは硬水を活かす製法を確立し、江戸時代から技術を継承していきました。杜氏たちは冬季に農閑期を利用して酒蔵で働く「出稼ぎ」スタイルで、高度な技術と経験を蓄積していったのです。

西国の酒造りが発展した結果、「濃醇辛口」(兵庫)、「淡麗甘口」(広島)など、地域ごとに多様な味わいが生まれました。これらの酒が江戸に運ばれ、江戸の人々の酒文化を豊かにしました。今日私たちが飲む日本酒の原点も、このような西国の酒造りにあるといえるでしょう。江戸時代の西国の酒造りの伝統は、現代の日本酒文化にも脈々と受け継がれているのです。

江戸時代の酒

日本酒の製造方法

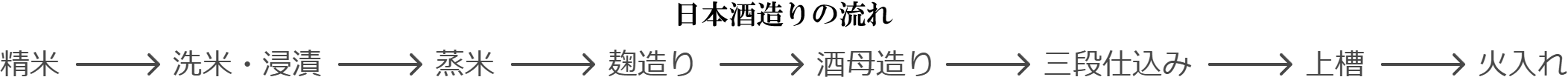

日本酒の製造方法は、世界でも類を見ない「並行複発酵」という独特の醸造技術に基づいています。江戸時代から受け継がれてきたこの伝統的な製法を知ると、日本酒の奥深さがより一層理解できるでしょう。

日本酒造りの第一歩は「精米」から始まります。玄米の外層(タンパク質・脂質が多い部分)を削り、米の中心部分「心白(しんぱく)」を残します。江戸時代には足踏み精米や水車を使った精米が行われ、精米歩合(残る米の割合)は約80〜90%程度でした。当時は現代の大吟醸酒のような50%以下まで削るような高度な精米技術はまだなかったのです。

精米後の米は「洗米・浸漬(せんまい・しんせき)」工程で洗浄し、水に浸します。江戸時代の酒造りでは、経験豊かな杜氏(とうじ)が手の感触だけで米の吸水状態を判断していました。現代のような秒単位での厳密な水温管理や吸水率の計測はなく、職人の勘と経験に頼る部分が大きかったようです。

その後、蒸し器「甑(こしき)」で米を蒸す「蒸米」工程に進みます。蒸された米の一部は「麹造り」に回され、麹室で黄麹菌を培養します。江戸時代の麹室は「せいろ」と呼ばれる木製の箱に蒸米を広げ、藁を敷いた部屋で発酵させるという素朴なものでした。当時は温度計などの測定器具もなく、全ての工程が杜氏の五感と長年の経験に基づいて行われていたのです。

麹ができたら「酒母造り(しゅぼづくり)」に進みます。麹・水・酵母を混合し、乳酸菌の力を借りて酵母を増殖させる工程です。江戸時代には「生酛(きもと)」という伝統的な方法が用いられ、完成までに約30日もかかりました。現代の「速醸系酛」のような効率的な方法はまだ存在せず、時間をかけた自然な発酵が行われていたのです。

酒母ができたら「三段仕込み」を行います。酒母に麹・蒸米・水を3日間に分けて追加していくのですが、これは雑菌の繁殖を防ぎながら発酵を段階的に進めるための知恵です。この過程で「並行複発酵」が進み、麹の酵素によるデンプンの糖化と酵母によるアルコール発酵が同時に行われます。この技術により、日本酒は醸造酒でありながら高いアルコール度数を実現できるのです。

最後に「上槽(じょうそう)」で酒と酒粕を分離します。江戸時代には「槽引き」と呼ばれる方法で、布袋に入れたもろみを積み重ね、上から圧力をかけて搾っていました。現代のような機械式圧搾機や遠心分離機はなく、人力での作業が中心でした。搾られた酒は「火入れ」と呼ばれる加熱殺菌が行われました。湯を沸かした大釜の横に甕を並べ、熱い湯気で酒を適温に保ちながら殺菌するという方法がとられていたようです。その後、しばらくの熟成期間を経て出荷されていました。

このように、江戸時代の日本酒造りは現代と基本工程は共通しながらも、科学的管理ではなく職人の感覚と経験に大きく依存していました。それでも伝統的な知恵と技術の結晶として、品質の高い日本酒が作られていたのです。現代の私たちが飲む日本酒も、こうした江戸時代からの伝統に支えられているということを覚えておくと、一層味わい深く感じられるかもしれませんね。

江戸時代の酒造り 現在との違い

江戸時代(1603-1868年)の日本酒造りは、基本的な概念は現代と共通していますが、技術や手法には大きな違いがありました。その違いを知ることで、江戸時代の酒がどのような味わいだったのか、想像を膨らませることができますよ。

まず精米技術に大きな差がありました。江戸初期には「足踏み精米」という人力での精米方法が主流で、精米歩合は約90%(玄米の外層を10%程度しか削れない)という低い水準でした。江戸後期になると「水車精米」が普及し、精白度は向上しましたが、それでも精米歩合は80%台が限界だったと考えられています。このため、江戸時代の酒は米の外層に含まれる脂質やタンパク質の影響で、現代よりも濃厚で複雑な味わいであったと推測されます。

酒母(もと)造りにも大きな違いがありました。江戸時代の主流は「生酛(きもと)造り」という方法で、蔵に自然に棲息する乳酸菌を活用していました。米・麹・水を「山卸」と呼ばれる作業で櫂(かい)でよく擦り混ぜ、乳酸発酵による酸性環境を作り出します。完成するまでに約30日かかり、熟練した杜氏の感覚が不可欠でした。これに対し、現代の主流である「速醸系酛」は明治期に開発された効率的な手法です。江戸の酒は、この長期間の自然発酵による複雑な風味が特徴だったと考えられています。

発酵管理の方法も全く異なっていました。江戸時代には温度計などの測定器具がなく、杜氏は「手のひらの感覚」や「泡の状態」で発酵の進み具合を判断していました。科学的な品質管理はなく、経験と勘に頼る部分が大きかったのです。そのため品質にばらつきがあり、特に優れた酒を造る杜氏は「神業」とまで称されました。

もう一つの大きな違いは季節的制約です。幕府は1698年の政策で、冬季(12-2月)限定の「寒造り」を義務づけました。これは冷蔵設備のない時代に、低温環境で雑菌の繁殖を抑える知恵だったのです。現代では温度管理技術の発達により、通年製造が可能になっていますが、江戸時代の酒造りは「冬の仕事」として季節性が強く、酒造りの期間は限られていました。

殺菌・貯蔵技術の違いも見逃せません。江戸時代でも「火入れ」による殺菌は行われていましたが、現代のような精密な温度管理はできませんでした。また、貯蔵には杉材の樽が使用され、樽の香りが酒に移るという特徴がありました。現代ではステンレスタンクが主流となり、より純粋な酒質を保てるようになっています。

このように、江戸時代の酒造りは自然微生物との共生と職人の経験的勘に支えられた「生物学的芸術」とも言えるものでした。現代の日本酒はこれらの伝統を継承しつつ、科学技術によって安定性と多様性を進化させています。

江戸時代の酒の種類

江戸時代(1603-1868年)には、現代とは異なる多様な日本酒が造られていました。季節や製法、地域によって様々な種類の酒が存在し、それぞれに特徴ある味わいを持っていたのです。どのような酒が江戸の人々に愛されていたのか、詳しく見ていきましょう。

まず季節別の醸造酒として、「寒造り酒」「菩提酒(ぼだいしゅ)」「春酒」などがありました。寒造り酒は冬季(12-2月)に仕込まれる酒で、低温環境を利用して雑菌の繁殖を抑え、品質の安定した酒が造られました。幕府は1698年に冬季限定醸造を義務付けており、江戸時代中期以降は寒造りが主流となっていました。菩提酒は夏季(旧暦7-8月)に醸造される酒で、短期熟成向きであったとされています。春酒は春季(旧暦2-3月)に仕込まれ、軽快な味わいが特徴だったと伝えられています。

精製度による分類も重要です。「清酒(すみざけ)」は室町時代に確立した「諸白(もろはく)」製法で造られた澄んだ酒で、麹米も掛米もともに精白米を使用した高級酒でした。特に伊丹・灘産の清酒は「下り酒」として樽廻船で江戸に運ばれ、江戸の人々に珍重されました。船での輸送中に揺れと熟成の作用で風味が増すことから「下り酒」の評価は高く、江戸の酒市場で広く流通していました。

これに対し「濁り酒(どぶろく)」は濾過工程を省略した乳白色の酒で、庶民に広く親しまれていました。米の粒子が残り、栄養価も高かったことから、労働者の間で人気がありました。また「古酒」は5-10年熟成させた高級酒で、武士や富裕層向けの贅沢品でした。時間をかけて熟成させることで、まろやかで深みのある味わいになったと考えられています。

地域ごとの特色も際立っていました。「灘の酒」(兵庫県)は「宮水」と呼ばれる硬水を使用した辛口酒で、江戸中期以降、江戸に運ばれる酒の中で大きな割合を占めるようになりました。「伏見の酒」(京都府)は軟水仕込みで穏やかな味わいが特徴で、公家文化の影響を受けた上品な風味を持っていたと言われています。一方、江戸近郊で造られる「江戸地廻り酒」は短期熟成の甘口酒が主流で、にごり酒が多く、下り酒より安価だったため庶民の日常酒として消費されていました。

さらに特殊製法酒として、「柱焼酎添加酒」は醪(もろみ)に焼酎を添加して腐敗を防止する方法で造られていました。「煮込み酒」は加熱処理で香りを強調した酒で、現存する月桂冠の1718年の記録にも記載があります。

江戸時代の酒は全体的に甘口傾向で、精米技術の未発達により糖分が残留していたと考えられています。アルコール度数は12-18%程度であったと推測され、火入れによって安定化を図っていました。特に「下り酒」は樽輸送中の振動と温度変化で自然熟成が進み、まろやかさが増すという特徴があったようです。こうした多様な酒が、階層や地域ごとに楽しまれ、江戸時代の豊かな酒文化を形作っていました。

江戸時代の酒の産地

江戸時代(1603-1868年)の日本酒産地は、良質な水、優れた原料米、高度な醸造技術、そして効率的な輸送手段を持つ地域が発展しました。特にどの地域が名産地として栄え、江戸の酒文化を支えていたのでしょうか?

最も重要な酒どころとして知られたのが摂津国(現在の兵庫県東部~大阪府北部)でした。中でも「灘五郷」(西郷・御影郷・魚崎郷・西宮郷・今津郷)は、江戸時代を通じて日本酒生産の中心地として発展しました。灘が発展した最大の理由は「宮水」と呼ばれるミネラル豊富な硬水の存在です。この水は酵母の発酵を促進し、キレのある辛口の酒を生み出しました。さらに、六甲山から吹き下ろす冷たい風「六甲おろし」が冬の低温醸造に適していたことも大きな利点でした。江戸後期には灘の酒は江戸への出荷量で他産地を大きく上回るようになりました。

伊丹(現在の兵庫県伊丹市)も重要な産地でした。江戸前期には「伊丹諸白(もろはく)」と呼ばれる透明度の高い清酒で名を馳せ、初期の「下り酒」の代表格となりました。精米技術「諸白製法」を確立したことで知られ、高品質な酒造りの先駆けとなりました。池田(現在の大阪府池田市)も猪名川の良質な伏流水を利用し、元禄期(1690年代)には江戸へ積み出す酒の主力産地でした。満願寺屋九郎右衛門が徳川家と結びつき大いに発展しましたが、後期になると灘に押される形となりました。

山城国(現在の京都府南部)の伏見も重要な産地でした。伏見は軟水を使用した穏やかな味わいの酒が特徴で、公家文化の影響を受けた上品な酒として評価されていました。特に贈答用の高級酒として発展し、灘の酒とはまた異なる需要を獲得していたと考えられています。

その他にも重要な産地がいくつかありました。富田(現在の大阪府高槻市)は江戸初期に「富田酒」として名を馳せ、紅屋清水家が酒造株を独占していました。西宮(現在の兵庫県西宮市)は灘五郷の一角を占め、樽廻船の積出港として江戸への輸送を支えていました。奈良も室町時代から続く「南都諸白」の流れをくむ産地でしたが、江戸期には摂泉地域(摂津と和泉)の酒造業に押される形となったようです。

こうした産地間には興亡がありました。江戸前期は伊丹・池田が中心でしたが、江戸後期になると灘が技術革新(水車精米・寒造りの徹底)と輸送効率で台頭しました。輸送手段は初期の陸路・河川輸送から、後期には樽廻船(船によって積載量は異なりますが、多くは200-400石程度)が主流となり、海上輸送の発達が産地の盛衰に大きく影響しました。特筆すべきは、海上輸送中の揺れと杉樽の香りが酒質を向上させたと言われていることで、これが「下り酒」の評価を高める要因となりました。

江戸での酒の消費構造を見ると、上方産の「下り酒」が江戸の酒需要の多くを占め、中でも灘・伊丹産が高い人気を誇っていました。一方、江戸近郊で造られる「地廻り酒」は廉価版として流通していましたが、品質面では下り酒に劣るとされていました。このような産地間の競争と発展が、江戸時代の豊かな酒文化を支え、現代の日本酒産業の基盤を形成したのです。

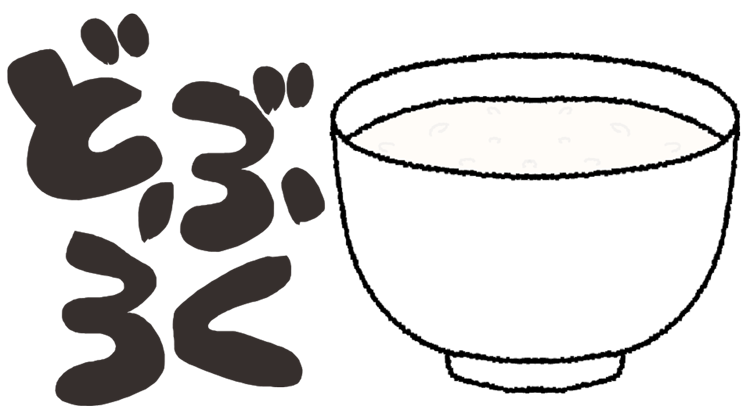

濁り酒とどぶろくの違い

江戸時代の庶民に親しまれた「濁り酒」と「どぶろく」。同じような印象を持つかもしれませんが、実は製法や社会的位置づけに明確な違いがありました。これらの違いを知ることで、江戸時代の酒文化の多様性がより鮮明に見えてきます。

まず製造方法と外観の違いを見てみましょう。「どぶろく」は醪(もろみ)を一切濾さず、米の粒や酒粕がそのまま残る完全な「非濾過」の酒です。白く濃く濁り、とろりとした食感が特徴で、天然乳酸菌による甘酸っぱい風味があったとされています。一方、「濁り酒」は醪を粗く濾過したもので、例えば布で軽く絞るといった程度の処理が施されていました。微細な澱(おり)や米の粒子は残っていますが、どぶろくと比べると透明度は高かったと考えられています。

社会的・法的位置づけにも大きな違いがありました。どぶろくは主に農村や庶民の間で自家醸造されるものでした。収穫祭や祭事で振る舞われ、地域コミュニティの結びつきを強化する役割を果たしていました。しかし江戸時代中期以降、幕府は酒税確保のため酒造株制度を導入し、無許可の酒造りを禁止しました。にもかかわらず、農村部では密造が続けられていたようです。

一方、濁り酒はどぶろくを含む「濁った酒」全般を指す言葉として使われることも多く、清酒(すみ酒)に対する格安品として位置づけられていました。寺院や公認の酒蔵で製造される濁り酒もあり、濾過技術の違いによって味わいにも幅があったと考えられます。しかし庶民の間では「どぶろく」と同一視されることも少なくありませんでした。

味わいと消費層にも特徴的な違いがありました。どぶろくは米の甘味と発酵による酸味が強く、アルコール度数は14〜17度程度と推測されています。「悪酔い」の原因として問題視されることもあったようです。主に農民や町人が日常的に飲用し、保存性の低さからその場で消費されることが多かったと伝えられています。

濁り酒は濾過の程度によって味わいが分かれますが、どぶろくに比べるとすっきりした口当たりのものも存在しました。一部は商品として酒屋で販売され、富裕層向けの高級清酒とは異なる層をターゲットとした「庶民の酒」として親しまれていました。酒蔵によっては、あえて濾過を控えめにした「濁り酒」を特産品として売り出すところもあったと記録されています。

このように、江戸時代の「どぶろく」と「濁り酒」は、製法の違いから始まり、法的地位、消費層、味わいに至るまで、微妙に異なる特徴を持っていました。現代では「にごり酒」として統一的に理解されることが多いですが、江戸時代にはそれぞれが独自の文化的背景を持っていたのです。今日私たちが飲む「にごり酒」の原点にもこうした多様な酒文化があったことを知ると、より一層味わい深く感じられるのではないでしょうか。

下り酒

摂泉十二郷(せっせんじゅうにごう)

江戸時代の日本酒文化を語る上で欠かせないのが「摂泉十二郷」です。この言葉を聞いたことがない方も多いかもしれませんが、江戸の酒文化を支えた重要な産地群なのです。その実態と歴史的意義を見ていきましょう。

摂泉十二郷とは、摂津国(現在の大阪府北部〜兵庫県南東部)と和泉国(現在の大阪府南部)の12地域からなる江戸向け酒造地帯を指します。1783年(天明3年)に正式に規定され、江戸積酒(下り酒)の製造・出荷権を独占した地域でした。この制度は明治7年(1874年)まで続き、約90年間にわたって日本の酒造業の中心として機能したのです。

具体的な構成地域は、摂津国からは大坂三郷(北組・南組・天満組)、伝法(現在の大阪市)、北在(川辺郡周辺)、池田(現在の大阪府池田市)、伊丹(現在の兵庫県伊丹市)、尼崎、西宮、今津、兵庫、上灘、下灘の11郷、和泉国からは堺(現在の大阪府堺市)の1郷でした。これらの地域が江戸への酒の供給を担っていました。

摂泉十二郷の歴史的背景を見ると、その起源は室町時代にまで遡ります。伊丹・池田は「南都諸白」の醸造法を継承し、江戸初期に澄み酒(清酒)の産地として発展しました。江戸中期以降になると、灘地域(上灘・下灘・今津)が宮水(良質な地下水)と六甲おろし(寒冷な気候)を活かした酒造りで品質面での優位性を確立していきました。1783年には江戸積酒の出荷権がこの12郷に限定され、他地域の参入を排除する独占体制が確立されたと考えられています。

摂泉十二郷の経済的役割は大きなものでした。最盛期の文政4年(1821年)には年間122万樽(1樽は約72リットル)もの酒を江戸へ供給したとの記録があります。これらの酒は菱垣廻船・樽廻船で大阪湾から江戸品川沖へと輸送されました。海上輸送中の攪拌によって「波もまれ酒」と呼ばれる独特の風味が形成され、江戸の人々に高く評価されていたようです。一方、関東で造られる「地廻り酒」は「悪酒」と評価が低いこともあり、上方の下り酒との品質差は明らかだったと伝えられています。

摂泉十二郷の優位性を支えたのが、幕府の酒造株制度でした。1657年に導入されたこの制度により、摂泉十二郷の酒蔵は優先的に株を取得し、独占体制を強化することができました。また1754年以降、幕府が実施した「勝手造り令」により酒造量規制が緩和されると、灘地域が急速に拡大。このことが旧産地(伊丹など)との対立を引き起こす原因ともなりました。品質管理面では「寒造り」(冬季醸造)の義務化(1673年)や「早造り禁止令」(1861年)によって生産調整が行われていました。

このように摂泉十二郷は単なる地理的区分ではなく、江戸市場向け酒造業者の利益共同体として機能し、幕府の統制と市場需要のバランスをとりながら発展していきました。彼らが確立した高品質な酒造りの伝統は、現代の日本酒文化にも脈々と受け継がれています。今日私たちが飲む日本酒の歴史的背景を知る上でも、摂泉十二郷の存在は欠かせないのです。

下り酒の輸送と経路

江戸時代、上方(関西地方)で造られた日本酒が江戸へと運ばれる過程は、それ自体が酒の品質と文化に大きな影響を与えました。この「下り酒」の輸送経路と方法を知ると、江戸の酒文化の奥深さがより理解できるでしょう。

下り酒の輸送を担ったのが「樽廻船」と呼ばれる酒輸送専用の木造船でした。これらの船は上方(摂泉十二郷)から江戸へ、4斗樽(約72リットル)に詰めた酒を大量に運搬しました。江戸時代の最盛期(19世紀初頭)には年間100万樽以上もの酒が海路で運ばれていたと記録されています。当時の物流規模の大きさがうかがえますね。

航路はどのようなものだったのでしょうか。酒樽は西宮・兵庫・大坂の湊(現在の大阪湾沿岸)から積み出され、紀伊水道を経て太平洋へ出ました。そこから熊野灘・遠州灘などの難所を航行し、相模湾を経て江戸湾(現在の東京湾)へと入ります。江戸品川沖に到着すると、酒樽は艀(はしけ)に積み替えられ、新川(現在の東京都中央区)にあった酒問屋の蔵へと運び込まれました。そこから江戸市中の酒屋へと配給されていったのです。

この長い航海には様々な工夫がありました。荒波による樽の破損を防ぐため、菰(わら)で包んだ「菰樽」が開発されました。菰は緩衝材の役割を果たすだけでなく、菰に染み込んだ酒の香りで品質を判断する目安にもなっていたようです。輸送期間は風や海流の状態によって大きく変わり、好条件下では数日、通常は1〜3週間程度、悪天候時には1ヶ月以上かかることもあったと考えられています。当時の船頭や廻船問屋の記録からは、航海の不確実性が大きな課題だったことがうかがえます。

最も興味深いのは、この海上輸送が酒質に与えた影響です。輸送中の揺れ(「波もまれ」と呼ばれました)によって、酒が樽の杉材と反応し、芳醇な風味が形成されたと考えられています。江戸に到着した酒は「富士見酒」と呼ばれ特に珍重されました。これは船が富士山を見る位置に来た頃に熟成が最適になるという意味が込められていたようです。さらに、江戸に着いた酒を再び上方へ運ぶ「戻り酒」は、さらなる熟成により高級品として扱われることもあったと記録されています。

この下り酒の輸送システムは、単なる物流ではなく江戸経済の大動脈でした。酒問屋や廻船業者が形成する利益共同体は、上方と江戸を結ぶ経済ネットワークの中核となっていました。大量の酒樽が江戸へと運ばれる光景は、江戸時代の繁栄を象徴する風景だったのでしょう。

このように下り酒の輸送は、単に酒を運ぶだけでなく、輸送過程で酒の品質を向上させ、独自の風味を生み出すという価値を加えていました。現代のように温度管理された環境での迅速な輸送とは対照的に、時間と揺れという要素が酒造りの一部となっていたのです。江戸の人々が味わった下り酒の風味を完全に再現することは難しいかもしれませんが、その伝統は現代の日本酒文化にも影響を与え続けています。

菱垣廻船から樽廻船へ

江戸時代の日本酒輸送において、「菱垣廻船」から「樽廻船」への移行は、酒流通の歴史における大きな転換点でした。この二つの船はどのような違いがあり、なぜ樽廻船が台頭していったのでしょうか?

菱垣廻船は1619年(元和5年)、堺の商人が紀州富田浦の船を借りて、大坂から江戸へ生活物資を運んだのが始まりとされています。船の側面に菱形の格子(「菱垣」)を装飾していたことが名前の由来です。この船は木綿・油・酒・醤油などの日用品を混載で運び、江戸十組問屋の専用船として特権的な地位を確立しました。

一方、樽廻船は1730年(享保15年)頃、江戸十組問屋から酒問屋が独立したことで誕生しました。その名の通り、上方(灘・伊丹・泉州)産の4斗酒樽(約72リットル)を専門に輸送する船で、構造的には菱垣廻船と同じ弁才船でしたが、酒樽積載のために船倉が深く改良されていました。これによって積載効率と安定性が大幅に向上したのです。

二つの船の最大の違いは輸送効率と競争力にありました。樽廻船は酒樽に特化した積載方式(甲板上に荷物を積まない)により、菱垣廻船よりも速く、運賃も安かったと考えられています。享保年間以降、酒問屋はコストと速度の面で優れた樽廻船を優先的に利用するようになりました。菱垣廻船は様々な貨物を混載するため荷崩れのリスクが高く、海難時の共同海損負担(複数荷主での損害分担)も問題視されるようになっていました。

輸送量で見ると、菱垣廻船は最盛期(18世紀初頭)に約160隻が就航し、多くの商品を輸送していたと記録されています。一方、樽廻船は幕末期に78隻が活動していたことが確認されており、大型の船では相当量の酒を一度に運搬できたようです。専門化によって効率が飛躍的に向上したと考えられています。

航路は両船とも共通で、南海路(大坂〜江戸)を利用していました。熊野灘・遠州灘といった難所を通過し、品川沖で荷揚げするという長旅です。しかし船体構造には違いがありました。菱垣廻船は船側に菱形装飾を施し、積荷保護のための「垣立」を設置していました。樽廻船は酒樽の重量に対応するため船倉を深くし、荷役効率を向上させる工夫がされていたのです。

菱垣廻船は天保の改革(1841年)で株仲間が解散し、積荷規制が緩和されたことで衰退へと向かいました。対照的に樽廻船は酒以外にも砂糖・紙など高価品を輸送できるように進化し、幕末まで江戸の消費経済を支え続けました。両廻船の発展と栄枯盛衰は「下り物」文化の形成に大きく貢献し、上方の高品質商品(特に灘の酒)が江戸の地元商品と差別化される社会的背景を作ったのです。

このように菱垣廻船から樽廻船への移行は、単なる輸送手段の変化ではなく、商品の専門化・効率化を象徴する変革でした。樽廻船の発達によって大量の酒が安定して江戸に届けられるようになり、江戸の酒文化はさらに豊かなものとなっていきました。現代の物流システムの先駆けとも言える、この革新的な輸送体系の発展がなければ、江戸の酒文化も大きく異なったものになっていたかもしれません。

江戸時代の居酒屋

立ち飲みの元祖・豊島屋

江戸時代の酒文化を語る上で欠かせない存在が「豊島屋」です。現在の立ち飲み居酒屋文化のルーツともいわれるこの老舗酒店の歴史を紐解くと、江戸の庶民文化と酒の深い結びつきが見えてきます。

豊島屋の創業は1596年(慶長元年)、神田鎌倉河岸(現在の神田橋付近)にさかのぼります。初代・豊島屋十右衛門が酒の量り売りと簡素なつまみ(豆腐田楽など)を提供する酒舗兼飲食店として開業しました。当時の江戸では城の築城や町づくりに従事する職人や労働者が多く、彼らに手軽な価格で酒とつまみを提供する場所として豊島屋は人気を博しました。店内で酒を飲むスタイルは、時間と金を節約したい労働者のニーズに合っていたようです。

豊島屋が江戸で名を馳せたのは「白酒」の評判がきっかけでした。創業者が夢枕に現れた神託から考案したという白酒は、江戸の名物となりました。『江戸名所図会』には豊島屋に客が列をなす様子が描かれ、「山なれば富士、白酒なれば豊島屋」と詠われるほどの人気だったと伝えられています。この白酒は現在も伝統製法で年に一度製造され、神田明神や明治神宮の祭事でも使用されているそうです。

豊島屋で提供されていた酒は、主に上方からの「下り酒」でした。つまみには豆腐田楽(味噌付け)、塩辛、煮物などがあり、特に豆腐は江戸前の木綿豆腐が使用されていたと考えられています。豊島屋の店内には様々な身分の人々が集まり、酒を通じた交流の場となっていたようです。当時は武士も町人も同じ空間で酒を楽しむという、階級を超えた交流がある程度許容されていたと記録されています。

豊島屋はその後、幾多の災害を乗り越えて営業を続けましたが、関東大震災(1923年)で店舗が倒壊し、さらに東京大空襲(1945年)で全焼するという苦難に遭います。戦後は酒販売に特化し、飲食業は一時休止することになりました。

豊島屋のような酒店は、単なる酒屋ではなく江戸の庶民文化の象徴として、また日本における酒を飲む文化の重要な場として、大きな文化的意義を持つ存在だったのです。江戸時代の酒文化は、こうした店を中心に広がり、庶民の生活に深く根付いていきました。現代の私たちが居酒屋で酒を楽しむとき、その源流にこうした江戸時代の文化があったことを思い起こすと、一杯の酒がより味わい深く感じられるのではないでしょうか。

煮売り屋から居酒屋へ

現代の居酒屋文化の源流を探ると、江戸時代の「煮売り屋」にたどり着きます。この煮売り屋から居酒屋への発展過程は、江戸時代の食文化と酒文化が融合していく興味深い歴史でもあります。

煮売り屋は江戸初期(17世紀後半)に誕生したと考えられています。当時の江戸には独身男性や単身赴任の武士、職人など、自炊をしない人々が多く住んでいました。彼らに向けて飯や煮物(魚・野菜)を提供する店として煮売り屋は登場したのです。貞享3年(1686年)の火事対策として屋台の規制が強化されると、店舗型の煮売り屋が定着していきました。初期の煮売り屋は惣菜販売が主で、豆腐田楽・煮豆・焼き魚などを提供する食事処でした。

転機が訪れたのは寛政年間(1789-1800年)頃とされています。煮売り屋が酒の提供を始め、「煮売り酒屋」へと発展していきました。労働者層が酒を飲みながら食事する場所として需要が高まり、次第に酒を中心とした店へと変化していったようです。一方で、元々あった酒屋も量り売りから「居酒」(店内飲食)サービスを始めるようになりました。煮売り屋が酒を併売し、酒屋が煮物を提供するという相互進化が起こり、これが現代の居酒屋の原型となっていったと考えられています。

この変化を後押ししたのが法規制の影響でした。享保年間(1716-1736年)に酒屋の居酒営業が公式に認められると、煮売り酒屋は「飲食店」として明確に位置づけられるようになりました。幕府としては税収確保の目的もあり、公認された酒食提供の場として居酒屋が江戸の町に定着していったのです。

文化8年(1811年)には江戸に1,808軒の居酒屋が存在していたという記録が残されています。当時の提供メニューも多様化し、酒に加えて豆腐田楽・焼き魚・塩辛など様々な肴が楽しめるようになっていました。江戸の居酒屋では「ちろり」と呼ばれる土瓶のような器で燗酒を提供するのが一般的で、冬の寒い夜には格別の人気だったようです。

店舗形態も時代とともに変化していきました。初期の煮売り屋は床に机を置いただけの簡素なものでしたが、次第に座敷を設けたり、暖簾を掲げたりする店が増えていきました。幕末には縄暖簾や徳利を店のシンボルとして掲げる店も多く、現代の居酒屋に近い形態へと進化していったと考えられています。

煮売り屋から居酒屋への発展は、単なる業態の変化以上の社会的意義がありました。居酒屋は武士・職人・町人が階級を超えて交流する場となり、情報交換や娯楽の場として機能していたようです。「江戸の呑み倒れ」という言葉が生まれるほど、江戸っ子たちにとって居酒屋は生活の一部となり、独自の飲食文化を形成していきました。

このように、江戸時代の煮売り屋から居酒屋への変遷は、労働者層の食事需要に応える惣菜店が、酒の提供を通じて「飲みながら食べる」という現代にも続く日本独自の飲食スタイルを確立した過程といえるでしょう。今日私たちが当たり前のように楽しむ居酒屋文化も、こうした江戸時代からの発展の歴史があったからこそ存在するのです。

酒の値段

江戸時代の人々はどのくらいの価格で日本酒を楽しんでいたのでしょうか?当時の酒の値段を知ることで、庶民の生活や酒文化の一端を垣間見ることができます。

江戸時代の酒は「合」(約180ml)や「升」(約1.8L)という単位で計量され、価格は品質・産地・時期によって大きく異なっていました。基本的に安価な地酒は1合あたり4〜10文(文は江戸時代の通貨単位)、高級な「下り酒」(関西産)は1合あたり20〜32文ほどだったという記録が残っています。これらの価格を現代の価値に単純に換算することは難しいですが、一説によれば江戸中期の1文は約25円、幕末では約19円に相当すると言われています。また、当時の労働者の日給と比較すると、その価値がより理解しやすくなります。一般的な労働者の日給が50〜100文程度だったことを考えると、高級酒1合は労働者の1/2〜1/3日分の賃金に相当したことになります。

地域による価格差も特徴的でした。関東の地酒は比較的安価でしたが、味が劣るとされ需要は低かったようです。反対に灘(兵庫)や伏見(京都)産の酒は高品質で「下り酒」と呼ばれ、江戸で非常に人気がありました。価格は高くても品質の良さから富裕層を中心に広く消費されていたと考えられています。

天保年間(1840年代)の記録を見ると、酒1升(約1.8L)の価格は116〜146文で、地域ごとに差があったことがわかります。例えば福野町では142文、福光村では146文といった具体的な記録が残っています。1合換算では約13〜16文となり、中級クラスの酒だったと推測されます。

幕末になると物価上昇の影響から酒価も上昇傾向にありました。安政2年(1855年)には1升123〜140文と記録されており、高級酒(上酒)になると1合あたり32文ほどしたようです。一般の労働者の日給と比較すると、上等な酒を飲むことは決して安いものではなかったことがうかがえます。

酒の価格を決定する背景には様々な要因がありました。最も大きかったのは流通コストです。関西産の酒は船で江戸へ運ばれるため、輸送費が価格に反映されていました。庶民向けには「玉割り」と呼ばれる加水でアルコール濃度を調整し、廉価化を図ることもあったようです。また、元禄10年(1697年)に導入された「酒運上」制度では、販売価格の一部を幕府に納税することになっており、これも価格上昇の一因だったと考えられています。酒造業者は価格を公表する義務があり、違反すると罰則の対象となりました。

このように江戸時代の酒の値段は、品質と産地で明確に差がつけられており、安価な地酒から高級な関西産「下り酒」まで幅広い価格帯が存在していました。価格は米相場や税制の影響を受け、特に幕末にはインフレ傾向も見られました。それでも灘・伏見産の酒は高値にもかかわらず需要が高く、江戸の飲食文化を支える重要な存在だったのです。

江戸の人々は、時には贅沢をして高い酒を楽しんだり、日常的には手頃な地酒で喉を潤したりしながら、独自の酒文化を育んでいったのでしょう。こうした価格体系を知ることで、江戸時代の人々の生活における酒の位置づけがより鮮明に見えてきます。

酒のおつまみ

江戸時代、人々は酒を飲むときにどのような肴(さかな)を楽しんでいたのでしょうか?当時のおつまみを知ることで、江戸の酒文化がより身近に感じられるはずです。

最も定番だったのは豆腐を使った料理でした。「田楽」は、串に刺した豆腐やこんにゃくに味噌を塗って焼いたシンプルな一品で、江戸の居酒屋では欠かせない人気メニューでした。この田楽は後におでんの原型となります。また「湯豆腐」もよく食べられ、しょうゆやかつお節のつけ汁で味わい、薬味として葱や唐辛子が添えられることもありました。豆腐は栄養価が高く、安価で手に入る食材だったため、庶民の酒の肴として重宝されました。

魚介類を使ったおつまみも人気でした。「ゆでダコ」は店頭に吊るして提供されることが多く、煮付けやゆでた状態で食べられました。「どじょう汁」はどんぶり飯にかけて提供され、江戸庶民に親しまれた料理です。栄養価が高く、酒と相性が良かったのでしょう。「ふぐ汁」も危険性が知られつつも、居酒屋で提供されていたことが記録に残っています。興味深いのは、武士のふぐ食用は禁止されていたという点です。これは武士の命が公のものとされ、危険な食べ物を避けるべきとされたためです。

野菜料理も豊富にありました。「芋の煮ころばし」は里芋を転がしながら煮詰めた料理で、「いも酒屋」が専門店を出すほどの人気がありました。「きんぴらごぼう」のような根菜の煮物も、惣菜番付(人気惣菜のランキング)に登場するほど好まれていました。野菜料理は保存がきく上に栄養価も高く、酒のあてとして理想的だったのです。

屋台や振り売りの肴も、江戸の街角で酒を楽しむ人々に親しまれていました。「鯵の刺身」は夕方の魚河岸で売られ、その場で刺身に調理された新鮮なアジが酒の肴として人気でした。「枝豆」は枝付きのまま茹でられ、食べ歩き用に売られていました。「おでん燗酒売り」は、こんにゃくや里芋の田楽を提供し、燗酒とセットで販売していました。これが現代の屋台おでんの原型です。

高級・珍味系のおつまみもありました。「鮎の酒浸し焼き」は、塩漬けの鮎を酒に浸し、焼いた料理で、武士の間で好まれていました。「うるか」は鮎の内臓を塩漬けにした発酵食品で、珍味として珍重されていました。「鉄砲(ふぐ)」も高級魚として知られ、特に汁物で提供されることが多かったことが記録されています。

その他にもさまざまな人気メニューがありました。「煮売り料理」と呼ばれる豆やレンコン、ゴボウなどを醤油で煮しめたものは、煮売り屋の名物でした。「焼き魚」はサバやイワシの塩焼きが安価で提供され、日常的な酒の肴として親しまれていました。「漬物」も浅漬けや奈良漬が酒の肴として重宝されていました。

江戸時代の酒の肴の特徴は、安価で保存が利く食材が中心だったことです。豆腐やこんにゃく、里芋は加工しやすく、屋台や振り売りで気軽に購入できました。また、上方から運ばれる「下り酒」と合わせるため、塩気や濃い味付けの料理が好まれました。季節感も重視され、夏は枝豆や冷奴、冬はおでんやふぐ汁といった具合に、季節に合わせた肴が楽しまれていました。

このように、江戸時代のおつまみは庶民の食文化を色濃く反映したものでした。今日の居酒屋メニューにも、江戸時代から続く伝統的な肴が数多く見られます。歴史ある酒の肴の文化を知ると、普段何気なく食べているおつまみの奥深さが見えてくるのではないでしょうか。

日本酒文化

節句とお酒(白酒文化)

江戸幕府は「五節句」を公式行事として定めていました。正月7日の人日(じんじつ)、3月3日の上巳(じょうし/桃の節句)、5月5日の端午(たんご)、7月7日の七夕(たなばた)、9月9日の重陽(ちょうよう)の五つです。中でも3月3日の桃の節句は、女性の成長を祝う日として特に浸透していきました。この節句では、平安時代から続く「桃花酒」(桃の花を浸した酒)に代わり、江戸時代中期以降は「白酒」が主流となりました。

白酒は「邪気を払い長寿をもたらす」と信じられ、特に町人層に広く親しまれました。その製法は独特で、焼酎・みりんをベースに、蒸したもち米と米麹を混ぜ、1ヶ月以上熟成させた後、すりつぶして作られます。アルコール度数は約7%で、甘味が強く粘稠なテクスチャーが特徴です。発酵酒ではなく、既成の酒を混合した「混成酒」に分類されます。

この白酒文化において重要な役割を果たしたのが、前述した神田鎌倉河岸の老舗「豊島屋」でした。豊島屋の「山川白酒」は江戸で最も有名な白酒となり、将軍家への献上品にも選ばれるほどでした。節句前になると豊島屋には客が殺到し、行列は大混雑を引き起こしました。その様子は浮世絵にも描かれ、幕府が人混み対策のために柵を設置するほどの人気ぶりだったことが記録されています。

白酒は文化的にも大きな影響を与えました。川柳には「白酒をきれいに呑んだ鼻の先」のように、白酒にまつわる句が数多く残されています。また浮世絵にも白酒を飲む人々の姿がしばしば描かれ、江戸庶民の生活に深く根付いていたことがわかります。白酒は桃の節句だけでなく、日常的にも楽しまれていました。

白酒は桃の節句限定の飲み物ではなく、祝い事の贈答品としても重宝されていました。特に婚礼や長寿のお祝いなど、縁起物として用いられることが多かったのです。甘く飲みやすい味わいは女性や子どもにも好まれ、家族で楽しめる酒として位置づけられていました。

他の節句でも、特別な酒が楽しまれていました。重陽の節句(9月9日)には菊の花を浮かべた「菊酒」が飲まれ、長寿を願う風習がありました。端午の節句(5月5日)では「菖蒲酒」が男性の健康祈願に用いられていました。このように江戸時代の酒文化は、季節の節目と密接に結びついていたのです。

江戸時代の白酒文化は、桃の節句を中心に、町人から武士まで幅広く浸透していました。豊島屋の成功がきっかけで、白酒は「厄除け」から「祭りの象徴」へと変容し、現代のひな祭りにもその名残を留めています。今日でも白酒は桃の節句に欠かせない存在となっており、江戸時代から続く季節の酒文化として大切に受け継がれているのです。

お花見と酒宴

日本の春の風物詩といえば桜の花見。この花見の際に酒を楽しむという文化は、実は江戸時代にも盛んに行われていました。現代の花見酒との共通点や違いを見てみると、江戸時代の酒文化がより身近に感じられるでしょう。

江戸時代の花見で酒宴が盛んに行われていたことは、浮世絵や文献から確認できます。林洞意の『御殿山花見酒宴図』(江戸~明治期)には、桜の下でござを敷き、重箱料理や燗酒を楽しむ人々の姿が生き生きと描かれています。また、吉原や飛鳥山などの名所では、庶民が弁当や刺身、餅、日本酒を持ち寄り、三味線を奏でながら宴会を開く光景が記録されており、現代の花見スタイルの原型がすでに形成されていたことがわかります。

しかし、酒の種類や楽しみ方には大きな違いもありました。江戸時代の花見酒の主流は「燗酒」でした。当時は冷たい酒は体を害すると信じられており、「ちろり」や「燗銅壺」と呼ばれる器具で温めた酒を飲むのが一般的でした。また、酒は「玉割り」と呼ばれる方法で加水され、アルコール度数は約5%に調整されていました。価格は一合4文の安酒から高級酒まで様々な種類があり、身分や経済状況に応じて楽しまれていました。

花見の参加層も時代とともに変化しました。当初は武士や富裕層が中心でしたが、18世紀以降は一般庶民にも花見文化が広がっていきました。奉公人や職人たちが簡素な腰掛けで酒を飲む姿も記録されており、江戸時代後期には階層を超えた春の風物詩となっていました。ただし、女性の参加は限定的で、主に男性社会の行事という側面が強かったという点は、現代との大きな違いです。

江戸時代の花見酒が盛んになった背景には、為政者の後押しがありました。8代将軍・徳川吉宗は1720年頃、飛鳥山に1,200本もの桜を植樹し、自らも酒宴を主催しました。これが「花見ブーム」の大きな契機となったのです。また、隅田川堤や御殿山など、都市と郊外の境界に桜並木が整備されたことで、日常から離れた非日常空間での花見酒の魅力が高まりました。

江戸後期になると交通や娯楽の発展も花見文化を後押ししました。江戸に広まった様々な桜品種の普及により観賞用桜が一般化し、日本橋から飛鳥山まで徒歩2時間ほどかかる「遠出」も、春の行楽として定着していきました。こうして花見は江戸の春の風物詩として、酒と共に楽しまれる文化として根付いていったのです。

現代の花見との主な違いとしては、準備の手間の大きさが挙げられます。江戸時代は前日から「花の宵」と称して、酒や料理の準備に一家総出で取り組むことも珍しくありませんでした。現代のような「コンビニ花見」のような手軽さはなく、花見は一大イベントでした。また、重箱に詰める料理も煮物や干物、漬け物が中心で、花見団子は江戸後期から普及したものです。

さらに、江戸時代の花見には農耕の豊作祈願や地域コミュニティの結束強化という社会的意義も含まれていました。単なる酒宴ではなく、共同体の絆を深める重要な行事としての側面も持っていたのです。

歌舞伎と酒文化

江戸時代の娯楽の代表格である歌舞伎と酒には、深い関わりがありました。現代の劇場では考えられないことですが、江戸の人々は酒を片手に芝居を楽しんでいました。この独特な観劇文化から、当時の酒との付き合い方を垣間見ることができます。

江戸時代の歌舞伎観劇では、観客が酒を飲みながら芝居を楽しむのが一般的でした。中村座の観客席を描いた錦絵(1817年)には、酒器や料理を運ぶ者、杯を傾ける観客の姿が鮮明に描かれています。桟敷席(高級席)でも平土間(一般席)でも、芝居と飲食が並行して行われていました。当時の芝居茶屋は酒・菓子・寿司・弁当などを提供し、特に桟敷席には熱燗を入れた銚子が頻繁に運ばれていました。

観劇スタイルも現代とは大きく異なっていました。現代の映画館のように「静かに鑑賞する」という概念はなく、幕間だけでなく上演中も飲食が可能でした。観客は「かべす」と呼ばれる菓子・弁当・寿司などを手に、芝居に没頭したり、時には役者に掛け声をかけたりしながら酒を楽しんでいました。提供される酒は「燗銅壺」で温められ、アルコール度数は約5%の加水酒が主流でした。一合4文の安価な酒から高級な「下り酒」まで、様々な酒が劇場で飲まれていました。

階層によって観劇と酒の楽しみ方にも差がありました。桟敷席(高級席)の利用者は芝居茶屋から重箱料理と吉野杉の香りが漂う「下り酒」を注文し、役者との交流も図っていました。歌舞伎役者に気に入られるよう、高価な酒を振る舞うこともありました。一方、平土間の庶民は「幕の内弁当」と熱燗の銚子を片手に、賑やかに芝居を鑑賞していました。平土間は立見席も多く、飲みながら立ち見する観客も少なくありませんでした。

この観劇文化は『守貞謾稿』(1837-1867年)という風俗記録にも詳しく記されています。この資料によれば、芝居茶屋は「酒・料理・休憩スペース」を一括提供する施設として機能していました。江戸三座(中村座・市村座・森田座)周辺には大茶屋16軒・小茶屋15軒が密集し、観劇客向けの飲食サービスを競い合っていました。

歌舞伎の演目自体にも酒にまつわる場面が多く取り入れられていました。歌川豊国の「中村座内外の図」には、三代目坂東三津五郎が演じる白酒売りの姿が描かれています。このように酒は芝居の題材としても重要で、芝居と酒は内容面でも密接に結びついていました。

江戸時代の歌舞伎観劇には現代との大きな違いもありました。公演時間は日の出(午前6時頃)から日没(午後5時頃)までという長丁場で、観客は朝食弁当を持参し、一日かけて酒宴を楽しむことが一般的でした。夜の公演がなかったため、昼間から酒を飲みながらの長時間観劇が文化として定着していました。また、当時は煙草を吸いながらの鑑賞も可能でした。現代では全面禁止されていますが、江戸時代の劇場は飲食と喫煙が自由な、まさに「総合娯楽空間」だったのです。

祭礼と酒の関係

江戸時代の祭礼と酒の関係は、神事と庶民の娯楽が見事に融合した文化的現象でした。祭りと酒がどのように結びついていたのか、その背景を探ると、江戸時代の信仰と生活がより鮮明に見えてきます。

祭礼における酒は、まず神聖な供物として重要な役割を担っていました。神社や祭礼の儀式では、神前に御神酒(おみき)が欠かせない存在でした。参列者がこの酒を共に飲むことで「神人共食」という一体感が生まれます。これは神と人間が同じものを分かち合うという古来からの信仰に基づいています。特に神道の「直会(なおらい)」では、神への捧げ物を下げた後、酒を交わすことで共同体の結束を強める役割がありました。この習慣は現代の祭りでの「振る舞い酒」の起源となっています。

祭礼は神事としての性格を持ちながらも、時代とともに宴会的な性格を強めていきました。江戸期の野立弁当(花見弁当のような持ち寄り料理)には、徳利と酒盃がセットで用意され、自然を愛でながらの酒宴が定着していきました。元々は貴族の文化だったものが、次第に町人へと広まっていったのです。また、祭礼の後の「打ち上げ」的な飲食文化も発展し、共同井戸や広場で酒肴を共有する習慣が生まれました。特に農村部では、収穫祭で地主が農民に酒を振る舞い、労をねぎらう風習がありました。

経済的には、酒造家と祭礼の関係も注目に値します。酒造家は祭礼を積極的に支援し、酒樽の奉納を行うことで地域との関係を強化していました。奈良の大神神社や京都の松尾大社のような酒造りの守護神を祀る神社は、酒造家からの特別な信仰を集めていました。江戸の祭礼時には、灘の酒が樽廻船で大量に運ばれ、祭礼用として特別に消費されることもありました。興味深いことに、酒の輸送過程で熟成が進み、芳醇な味わいが生まれることから、祭礼用の「下り酒」は特に江戸の人々に好まれていました。

幕府の酒に対する政策と祭礼の関係も複雑でした。幕府は度々酒造統制令を発布して生産量を制限していましたが、祭礼は例外として扱われる傾向がありました。明暦3年(1657年)に導入された酒株制度では、祭礼用の酒造りを石高制限(生産量制限)の対象外とし、地域の需要を優先する判断がなされました。元禄期(1688-1704年)には、祭礼時の酒宴が「賑わいの維持」として公認され、都市部の経済活性化策としても機能していました。

祭礼と酒が結びつくことで、独特の文化的表現も生まれました。例えば神輿担ぎでは、「神酒口論(みきくちろん)」と呼ばれる酔っ払いの喧嘩が一種の見世物として成立することもありました。また「宵宮」(祭りの前夜)には酒席が設けられ、翌日の祭礼への期待を高める役割も果たしていました。こうした祭礼での飲酒は、日常的な規範から一時的に解放される「ハレ」の場として、庶民の生活に潤いを与えていました。

祭礼における酒がもたらす共同体の一体感は、身分制度の厳しかった江戸時代においても、一時的に階層を超えた交流を可能にする社会的な潤滑油となっていました。神事としての厳粛さと、庶民の娯楽としての賑わいが見事に調和した祭礼の酒文化は、日本の伝統文化の奥深さを象徴しています。

このように江戸時代の祭礼は、神事と酒宴が不可分な社会的装置として機能していました。酒は神への供物としての神聖性と、人々の交流を深める世俗性を併せ持ち、共同体の結束や経済活動を支えていたのです。今日の祭りでも見られる振る舞い酒の習慣は、こうした江戸時代からの伝統が受け継がれたものなのです。

江戸時代の酒・まとめ

- 日本酒は弥生時代に起源、江戸期に発展

- 灘の酒は宮水を使用した辛口が特徴

- 西国の水質が高品質日本酒を生みだした

- 並行複発酵が日本酒の特徴的製法

- 江戸時代は職人の勘と経験で酒造り

- 寒造りと火入れが品質保持に不可欠

- 下り酒は輸送中の揺れで熟成が進む

- 摂泉十二郷が江戸向け酒を独占

- 樽廻船の専門化で酒輸送が効率化

- 豊島屋は立ち飲み居酒屋の元祖

- 煮売り屋から居酒屋へと業態進化

- 豆腐田楽や魚が定番のおつまみ

- 白酒は桃の節句に欠かせない存在

- 花見も歌舞伎も酒とともに楽しむ

- 祭礼では神と人が酒を分かち合う