江戸時代は、日本の歴史において260年以上にわたる平和と文化の発展をもたらした時代です。この長期に及ぶ泰平の世において、初代将軍徳川家康、二代将軍徳川秀忠、そして三代将軍徳川家光は、揃って花や園芸を愛好したことで知られています。特に、江戸城内には「御花畠(おはなばたけ)」と呼ばれる花園が存在し、様々な花々が栽培されていたと伝えられています。徳川将軍と花々、そして江戸城の御花畠について考察します。将軍と花との関わりを示すエピソード、御花畠の変遷、園芸文化や大名庭園における花の役割、栽培に関する情報についてお伝えします。

- 初代将軍・徳川家康:縁起物と香りを愛でる武将

- 万年青への愛着と江戸の園芸ブーム

- 紅梅への愛惜と金藏院の逸話

- 江戸城に設けられた御花畠

- 二代将軍・徳川秀忠:椿を愛した将軍

- 白玉椿と「寛永の椿」ブーム

- 秀忠の花好きに関する逸話と記録

- 後吹上花壇と二条城の改修

- 三代将軍・徳川家光:盆栽と庭園の将軍

- 盆栽への傾倒と大久保彦左衛門の諫言

- 渉成園の造営と傍花閣

- 二条城の大規模改修

- 江戸図屏風に描かれた御花畠の謎

- 江戸城内における御花畠の位置

- 屏風に描かれた椿の庭

- 御花畠の目的と四季の花々

- 御花畠の変遷

- 御花畠から吹上御苑へ

- 将軍たちの花好きがもたらした江戸文化

- 将軍の庇護による園芸文化の発展

- 花好きが生んだ江戸の美意識と文化

- 大名庭園の発展と花の役割

初代将軍・徳川家康:縁起物と香りを愛でる武将

万年青への愛着と江戸の園芸ブーム

初代将軍の徳川家康が特に好んだ植物の一つに、万年青(おもと)という観葉植物があります。名前の通り一年中青々とした葉を楽しめるこの植物は、昔から縁起が良いとされていました。

1606年(慶長11年)、家康が江戸城の本丸に入城した時、三河の長嶋長兵衛という人から、江戸城の完成祝いとして3鉢の万年青が贈られました。家康はこの万年青をとても気に入り、飾って楽しんだといわれています。

万年青の花言葉は「長寿」で、初代将軍がこの縁起の良い植物を愛したことは、江戸幕府が約260年も続いたことにつながるという言い伝えもあります。

家康が万年青を大切にしたことをきっかけに、江戸では万年青ブームが起きました。最初に興味を示したのは、江戸城で将軍に会った大名や旗本、そして財力のある商人たちでした。彼らは競うように万年青を買い求め、引っ越しや新築のお祝いの贈り物としても人気になりました。

江戸時代には三度の万年青ブームがあり、特に葉の模様の変化を楽しむ「葉芸(はげい)」という独特の鑑賞文化が発展しました。珍しい斑入りの品種が出ると、とても高い値段で売買されることもあり、その熱狂ぶりは今の観葉植物ブーム以上だったといわれています。

今でも引っ越しの時に縁起物として万年青を贈る習慣が残っているところを見ると、家康の万年青への愛着が後の世にまで影響を与えたことがわかりますね。

紅梅への愛惜と金藏院の逸話

万年青以外にも、家康は花そのものの美しさや香りを愛でる一面を持っていました。神奈川県にある金藏院(こんぞういん)というお寺に残る話によると、徳川家康がこのお寺を訪れた際、境内に咲いていた香り高い紅梅に心を奪われ、その枝を一本手折って江戸城に持ち帰ったといわれています。

この紅梅は「家康公御手折梅」と呼ばれ、それ以来、金藏院の住職は毎年梅の咲く季節になると、枝ぶりの良い紅梅の枝を一本江戸城に献上する習わしになったそうです。この話から、家康が縁起の良い植物を好むだけでなく、花の美しさや香りといった直接的な魅力にも心惹かれていたことがわかります。

自ら枝を折って持ち帰るという行為は、紅梅の美しさに対する家康の強い愛着を示すものですし、彼の人間味ある一面も見えてきますね。

江戸城に設けられた御花畠

家康は江戸城内に庭園とは別に「御花畠」と呼ばれる花壇を設け、この御花畠は単なる花壇としてだけでなく、各地の珍しい花や植物が家康に献上され、集められる場所としての役割も果たしていました。これは家康が全国各地の植物に関心を持ち、積極的に収集していたことを示しています。

天下統一を果たした家康にとって、全国から珍しい植物が集まる江戸城の御花畠は、自分の権威を示すとともに、文化的な関心の高さを表す場でもあったのかもしれません。また、駿府に隠居した後も、駿府城には四季折々の花が楽しめる庭園や、家康が自ら植えたとされるミカンなどが残っていたといわれており、生涯を通じて花や植物への関心を持ち続けていたことがうかがえます。

江戸城の御花畠は、家康の植物への純粋な興味だけでなく、天下人としての誇りや文化的な趣味を示す場としても大切な意味を持っていたと考えられます。

二代将軍・徳川秀忠:椿を愛した将軍

白玉椿と「寛永の椿」ブーム

二代将軍の徳川秀忠は、花の中でも特に椿(つばき)を深く愛したことで知られています。家康が江戸幕府を開いた時、祝いの品として献上されたのも「白玉椿」という白い椿の花でした。秀忠の時代には、その椿への愛好が高まり、「寛永の椿」と呼ばれる椿の一大ブームが江戸で起こりました。

このブームにより、珍しい品種や美しい花を咲かせる椿が人気となり、椿の園芸が非常に盛んになったといわれています。この時期には「百椿集」や「百椿図」といった椿の花の絵を描いた図譜も作られ、当時の人々の椿への関心の高さがうかがえます。

「武家深秘録」という書物には、1613年(慶長18年)に秀忠が花好きであり、全国から名のある花々を集めて江戸城の後吹上花壇に植え、愛でていたという記録が残っています。この記録からも、秀忠が積極的に各地の花々、特に椿を収集し、自分の庭園で栽培して楽しんでいた様子がわかります。

秀忠の椿への情熱は、個人の趣味を超えて、江戸の園芸文化全体を引っ張る力を持っていたといえるでしょう。

秀忠の花好きに関する逸話と記録

秀忠がどれほどの椿を集めていたかは詳しい資料が残っていませんが、江戸時代には椿に関する多くの図譜が作られており、その中には秀忠の時代に制作された可能性のあるものも含まれています。例えば「花くらべ」という椿の図譜は、秀忠の時代に活躍した楽堂という人物によって作られたのではないかと考えられています。

秀忠の椿好きが高じた結果、「椿の花は首が落ちるように散るので縁起が悪い」という噂が広まったという説もあります。これは、秀忠の時代に椿があまりにも流行し、珍しい品種が高値で取引されたり、盗難が多発したりしたため、そうした過熱した状況を戒めるために流された噂だったと考えられています。この噂の存在自体が、当時の椿の人気がどれほど高かったかを物語っています。

秀忠の椿への情熱は、美しいものを愛でる心だけでなく、時には社会現象を引き起こすほどの強い影響力を持っていたといえるでしょう。

後吹上花壇と二条城の改修

秀忠は、父である家康が設けた江戸城の御花畠を引き継ぎ、さらに自分の好みである椿を中心に、より充実させていったと考えられます。先ほど触れたように、後吹上花壇に多くの名花を集めていたという記録からも、秀忠が積極的に園芸に関わっていたことがわかります。

また、京都の二条城は、三代将軍家光の時代に後水尾天皇の行幸のために大規模な改修が行われましたが、その時、大御所だった秀忠が改修を命じたといわれています。この改修には庭園も含まれていたようで、秀忠の庭園への関わりを示す一例かもしれません。

秀忠は江戸城内だけでなく、将軍家の重要な拠点である二条城の庭園にも関心を払い、その美しさを追求していたと考えられます。彼の椿への愛は、自分の住まいだけでなく、公的な場所にも反映されていたのかもしれません。

三代将軍・徳川家光:盆栽と庭園の将軍

盆栽への傾倒と大久保彦左衛門の諫言

三代将軍徳川家光もまた、初代、二代と同じように花を愛でる心を持っていました。特に、家光は躑躅(つつじ)を好んだとされ、大宮八幡神社には家光の時代に植えられたとされる1000本の躑躅が残っており、その美しさから境内が紅に輝き「山照らし」と呼ばれたと言われています。

また、家光は盆栽に非常に熱心だったことが知られています。その熱中ぶりはただ事ではなく、天下の御意見番として知られる大久保彦左衛門が、家光が大切にしていた盆栽を地面に投げつけて諫めたという話が伝わっているほどです。

この話が史実かどうかは定かではありませんが、家光がどれほど盆栽に心を奪われていたのかをうかがい知ることができます。

渉成園の造営と傍花閣

家光の時代にも、庭園における花の役割は重要なものでした。京都にある東本願寺の飛地境内地である渉成園(しょうせいえん)、通称「枳殻邸(からたちてい)」は、1641年(寛永18年)に家光が約一万坪の土地を寄進し、石川丈山(いしかわじょうざん)によって作庭された庭園です。

渉成園には四季折々の花が咲き誇り、特に桜を眺めるために建てられた「傍花閣(ぼうかかく)」という建物があることからも、家光の時代においても花の鑑賞が庭園の重要な要素だったことがわかります。

また、二条城も家光の時代に後水尾天皇の行幸のために大規模な改修が行われ、庭園も整えられました。家光は自ら積極的に庭園を造るだけでなく、既存の庭園の美しさにも関心を払い、重要な機会にはその整備を指示していたと考えられます。

渉成園の存在は、家光の花への関心が盆栽という個人的な趣味にとどまらず、庭園という公の場にも及んでいたことを示しています。

二条城の大規模改修

先ほど触れたように、家光の時代に京都の二条城では後水尾天皇の行幸を迎えるための大規模な改修が行われました。もともと二条城は家康の時代に造営されましたが、家光はこれを大きく整備し、現在私たちが目にする二条城の大部分は、この時の改修によるものです。

特に庭園部分については、家光の時代に整備された二の丸庭園が名高く、四季折々の植物が巧みに配置され、風雅な景観を楽しめるように設計されています。ここには家光の美意識が反映されていると考えられています。

また、二条城の二の丸御殿の内部にも様々な花鳥画が描かれており、家光が花や植物の美しさを重んじていたことがうかがえます。家光は盆栽という小さな世界だけでなく、壮大な城の庭園という大きなスケールでも植物の美しさを表現することに情熱を注いだようです。

江戸図屏風に描かれた御花畠の謎

江戸城内における御花畠の位置

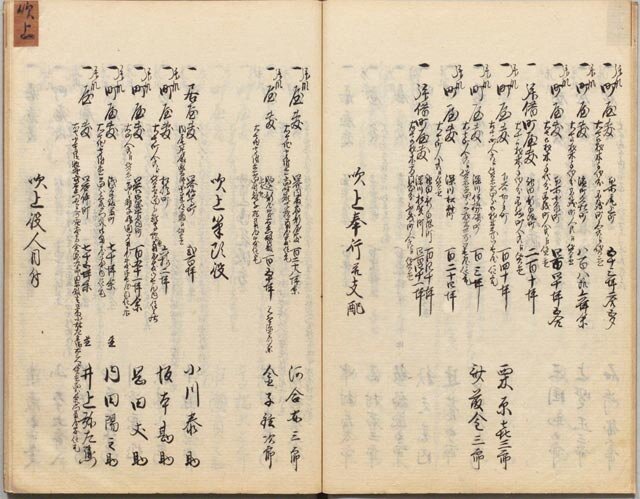

国立歴史民俗博物館(歴博)が所蔵する江戸図屏風(えどずびょうぶ)には、江戸城内の一角に「御花畠」が描かれています。この屏風は1633年頃(寛永10年末から11年初頭)の江戸の様子を描いたもので、三代将軍家光の時代にあたります。

屏風の左隻第一扇の上部には「江戸城北ノ丸、駿河大納言屋敷、御花畠、紅葉山東照大権現宮」と記されており、御花畠が江戸城の北ノ丸、駿河大納言(徳川忠長、家光の弟)の屋敷、そして紅葉山東照大権現宮の近くにあったことがわかります。

この場所は城内でも比較的奥まった、重要な施設が集まるエリアだったと考えられます。将軍の私的な空間であり、重要な儀式が行われる場所の近くに御花畠があったことは、花が将軍家にとって単なる趣味以上の意味を持っていたことを示唆しています。

屏風に描かれた椿の庭

「江戸図屏風」の御花畠の部分をよく見ると、土塀のようなもので囲まれた庭の中に、多数の椿が描かれていることがわかります。この描写から、当時の御花畠では椿が大切に栽培され、鑑賞されていたようです。

特に二代将軍秀忠が椿を好んだことを考えると、この御花畠は秀忠の好みを反映したものだった可能性もあります。塀で囲まれた空間に多くの椿が植えられている様子からは、特別な場所だったことがうかがえます。

この屏風が描かれた時期は家光の時代ですが、先代の秀忠の好みを尊重し、椿の庭を維持していたのかもしれません。将軍家における花への愛情が代々受け継がれていたことを示す貴重な資料といえるでしょう。

御花畠の目的と四季の花々

御花畠の目的は、花や植物を鑑賞するための私的な庭園だったと考えられます。また、全国から献上された珍しい植物や、将軍が特に気に入った品種などを栽培する場所としての役割もあったのでしょう。

江戸図屏風には主に椿が描かれており、赤や白の椿に混じって黄色や青色(実際には紫色だった可能性があります)の椿も見られます。当時、黄色や紫の椿は非常に珍しい品種だったのではないでしょうか。

また、屏風には椿とは別の花々も描かれています。江戸時代初期のほかの絵画では、サクラソウ、ユリ、キク、ナデシコなどが花壇に植えられている様子が見られることから、御花畠でもさまざまな種類の花が栽培され、四季折々の美しさを楽しめたのでしょう。

御花畠は将軍家の美意識を表すとともに、江戸の園芸文化の中心的な役割を果たしていたと考えられます。「江戸図屏風」に描かれた御花畠の姿は、初期江戸幕府の将軍たちが花をいかに大切にしていたかを物語る貴重な証拠です。

江戸図屏風は、歴博のWEBギャラリーで観賞することができます。

御花畠の変遷

御花畠から吹上御苑へ

江戸城の御花畠は、時代とともに変遷を遂げました。御花畠がいつごろまで存在していたのかは不明ですが、1657年(明暦3年)の明暦の大火後は、防火のための空き地として庭園化が進められ、1708年には作事奉行柳沢信尹(やなぎさわのぶただ)によって日本庭園「吹上花畑」が造営されました。

この頃から、吹上苑と呼ばれるようになり、吹上奉行(吹上花畑奉行、吹上御花畑奉行ともいう)という役職が設置されました。

吹上奉行は、江戸城内奥庭である吹上の庭園一切に関わることを司り、地方から献上された珍しい植物や盆栽、庭木、鉢物の手入れを指揮したそうです。

八代将軍徳川吉宗の時代には、実用主義的な観点から庭園設備の一部が壊され、学問所や天文所などが建てられ、クリやサツマイモなどの作物が植えられました。しかし、十一代将軍徳川家斉の時代には、再び庭園としての整備が大規模に進められました。

明治時代に入り、江戸城が皇居となると、吹上庭園は皇室の庭園として整備されるようになり、吹上御苑(ふきあげぎょえん)と呼ばれるようになります。明治天皇は吹上御苑で競馬を催したり 、茶屋を設け宴会を開いたりしました。昭和時代には、昭和天皇の意向により、武蔵野の自然を残すために、できるだけ手を加えない管理が行われるようになり、現在に至っています。

将軍たちの花好きがもたらした江戸文化

将軍の庇護による園芸文化の発展

初代家康から三代家光までの将軍たちが花を愛したことは、江戸時代の園芸文化の発展に大きく貢献しました。将軍たちの好みは大名や旗本といった幕府の重臣たちにも影響を与え、彼らも競って屋敷に庭園を設け、花を栽培するようになりました。

また、参勤交代という制度によって、全国各地の珍しい植物が江戸に集まるようになり、江戸は園芸の中心地として発展していきました。将軍たちが御花畠や後吹上花壇といった植物収集・栽培の拠点を設けたことも、園芸の発展を後押しする大きな要因となりました。

こうして江戸には様々な花や園芸植物が集まり、花の品種改良や新しい栽培技術も発展していきました。将軍の影響力なしには、このような園芸文化の広がりは考えられなかったでしょう。

花好きが生んだ江戸の美意識と文化

将軍たちが花に寄せた特別な思いは、江戸時代の人々の美意識や文化的な習慣にも影響を与えました。秀忠の椿への愛好は江戸で一大ブームを起こし、人々の間で椿を愛でる文化が広まりました。また、家康が好んだ万年青の葉の模様を鑑賞する独特の文化や、家光が熱中した盆栽も、江戸時代の園芸における特徴的な美意識を示しています。

将軍たちが好んだ花には、それぞれ象徴的な意味合いも込められていたかもしれません。家康が愛した万年青の「長寿」という花言葉は、幕府の長い繁栄を願う気持ちを表しているようにも見えます。秀忠が好んだ椿は、その凛とした美しさから武士の精神に通じるものとして、武士階級に広く愛されたのでしょう。

このように、将軍たちの存在は江戸時代の園芸文化の方向性を決める大きな力を持っていました。彼らの好みや選んだ花は、単なる個人的な趣味にとどまらず、政治的な意味合いや文化的な価値観を反映していた可能性もあります。

大名庭園の発展と花の役割

江戸時代の大名庭園でも、花は重要な役割を果たしていました。庭園は四季折々の花々を楽しめるように設計され、牡丹や花菖蒲、躑躅、桜など、様々な種類の花が植えられました。これらの花々は庭園の美しさを引き立て、季節の移り変わりを表現する欠かせない要素でした。

大名たちは庭園で花を眺めながら来客をもてなしたり、茶会や宴会を開いたりして、社交の場としても活用しました。江戸時代を通じて、庭園における花の捉え方や配置は少しずつ変化していきました。初期には自然の風景を取り入れた素朴な庭園が多かったのに対し、時代が進むにつれて、より計算された花の配置を持つ庭園が増えていきました。

また、園芸技術の向上や新しい品種の登場も庭園の表情に影響を与え、より多様で華やかな庭園が造られるようになりました。将軍家の花好きが大名たちの間に広まったことで、日本全国に素晴らしい庭園が生まれ、その多くが今日まで大切に保存されています。

江戸図屏風と御花畠・結び

徳川家康は万年青や紅梅を愛し、秀忠は椿に情熱を注ぎ、家光は盆栽を嗜み、渉成園の花々を愛でました。彼ら三代の将軍たちの花への深い愛情は、江戸時代の園芸文化を大きく発展させ、人々の美意識や生活様式にも深い影響を与えました。

江戸城の御花畠や後吹上花壇は、将軍たちの花への情熱を象徴する存在であり、当時の園芸文化の中心的な役割を果たしました。「江戸図屏風」に描かれた御花畠の姿は、初期江戸幕府の将軍たちが花をいかに大切にしていたかを今に伝える貴重な証拠です。

将軍たちの花好きは、単なる個人的な趣味にとどまらず、江戸という時代を彩る重要な文化の一つとして、後世にまでその名を残しています。現代の私たちが日本庭園や花の鑑賞文化を楽しむ時、知らず知らずのうちに、あの時代の将軍たちの美意識を受け継いでいるのかもしれません。

- 初期三代の将軍はみな花好きだった

- 家康は万年青(おもと)を愛好

- 万年青は「長寿」の花言葉を持つ

- 家康は紅梅の枝を手折って持ち帰る

- 家康は江戸城に「御花畠」を設置

- 秀忠は特に椿を深く愛した

- 「寛永の椿」の一大ブームが起きる

- 秀忠は名花を後吹上花壇に集めた

- 家光は盆栽に熱中していた

- 大久保彦左衛門は盆栽を投げ諫めた

- 家光は渉成園(枳殻邸)を寄進

- 江戸図屏風に御花畠が描かれている

- 御花畠には多くの椿が植えられていた

- 将軍の好みで江戸の園芸文化が発展

- 将軍の花好きは文化遺産となった