日本史の一問一答、使い方が分からず悩んでいませんか?ただ問題を解くだけでは効果は半減してしまいます。この記事では、一問一答の選び方から、効果的な学習計画の立て方、受験直前期の活用法まで、具体的な実践方法をお伝えします。基礎固めから受験対策まで、時期に応じた効率的な使い方が分かります。

- 日本史一問一答 教材の特徴

- 問題数や難易度の表示方法

- 歴史総合と日本史探究の学習法

- 受験校のレベルで変わる!教材選びと使いこなし術

- 用語集の違いと使い分け方

- 人気の一問一答3選|特徴と選び方のポイント

- 山川の一問一答|教科書準拠で授業との連携がスムーズ

- 東進の一問一答|入試実戦を意識した実践的な構成

- ターゲット4000|豊富な問題数で段階的な学習が可能

- 一問一答の段階的な学習法

- 基本段階の学習方法

- 標準段階の学習方法

- 応用段階の学習方法

- 生活スタイルに合わせた学習計画

- 志望校別の活用スケジュール例

- 効果的な復習の組み立て方

- 実践的な学習テクニック

- 赤シートの効果的な使用テクニック

- 間違えノートの作り方

- デジタル機器を活用した学習方法

- 日本史特有の学習ポイント

- 重要年号の覚え方

- 人物関係の整理と理解法

- 文化史の効率的な学習法

- 年表・史料集との連携テクニック

- 学習意欲を維持するコツ

- やる気が続かない...そんなときの乗り越え方

- 入試直前は誰でも不安

- 入試前日の活用ポイント

- 入試当日の過ごし方

日本史一問一答 教材の特徴

日本史の一問一答集を選ぶ際、多くの受験生が「どの教材を選べばいいのか」と悩みます。 実際、書店の教材コーナーには山川出版社や旺文社など、様々な出版社から発売されている一問一答が並んでいます。 レベルも基礎から発展まで幅広く、受験生からは「自分に合った教材を見つけられない」という声もよく聞かれます。 そこでこの章では、主要な出版社の一問一答の特徴や、受験レベル別のおすすめ教材を詳しく解説します。 一問一答は使い方次第で大きく効果が変わる教材です。自分に合った教材選びから、効果的な活用法までしっかり押さえていきましょう。 この後は、具体的な出版社別の特徴と、あなたに最適な一問一答の選び方について説明していきます。

問題数や難易度の表示方法

一問一答集は、出版社によって問題数や難易度の表示方法が異なります。ここでは一般的に使われている三つのタイプを解説します。

まずは、星印(★)や記号で重要度を示すタイプです。基本的な用語には★ 最重要語句には★★★というように、3段階で重要度を表示します。補足的な用語は無印とすることで、学習の優先順位が一目で分かるようになっています。

次に、問題を基本・標準・応用の3段階に分類するタイプがあります。このタイプは全体で4,000問程度を収録し、各レベルで原始・古代から現代までをカバーしています。難易度に応じて1ページあたりの問題数も調整されており、学習の進度に合わせて段階的に進めていけるよう工夫されています。

三つ目は共通テスト対策を重視したタイプです。70%ラインや90%ラインなど、得点率の目安が明示されているのが特徴です。史料問題や図版問題も豊富に収録されており、実際の試験を意識した構成となっています。

いずれのタイプを選ぶにしても、基礎から順に進めることが重要です。基本問題で十分な定着を図った後、標準問題、応用問題へと進むことで、無理なく実力を伸ばすことができます。特に標準・応用レベルでは、実際の入試問題を分析したデータに基づく出題傾向も示されており、志望校対策にも活用できます。

歴史総合と日本史探究の学習法

高校で学ぶ歴史は、「歴史総合」と「日本史探究」という2つの科目に分かれています。一問一答の活用法も、これらの科目の特徴に応じて考える必要があります。

「歴史総合」は、全員が学ぶ必修科目です。近現代の日本史と世界史を横断的に学び、現代社会とのつながりを重視します。この科目の学習では、一問一答を使って出来事の基本的な流れを押さえつつ、その背景にある「グローバル化」「人権」「民主主義」といった視点も意識しましょう。

「歴史総合」では、政治・経済・地理など、他の科目の知識と結びつけながら学ぶことも求められます。一問一答で覚えた用語を、地図や統計資料、グラフなどと結びつけて学習すると、立体的に理解できます。

「日本史探究」は、より専門的な選択科目です。古代から現代までの日本史全体を深く学び、史料の活用や探究的な学習が中心となります。一問一答での学習も、暗記にとどまらず、時代背景や歴史的意義の理解を深めることが重要です。

単なる暗記ではなく、歴史史料の読み解きや史料批判、複数の視点からの考察など、探究的なアプローチが求められる日本史探究では、論点の土台となる基礎用語・基礎知識を漏れなく定着させるためのツールとして、一問一答を活用することができます。

基礎固めとしての一問一答学習と、より発展的な学習をバランスよく組み合わせることが大切です。史料を読むときに登場する人物・地名・事件を一問一答で事前に確認し、史料の背景知識として活かすと理解が深まります。

一問一答は、歴史学習の"基礎体力づくり" として有用ですが、新カリキュラムではより探究的・考察的な学習が求められます。暗記した知識を活用して、自分なりの疑問を深め、論理的に考察するトレーニングを重ねることが大切です。そうしたステップをふむことで、「歴史総合」と「日本史探究」で求められる力をバランスよく伸ばしていけるでしょう。

受験校のレベルで変わる!教材選びと使いこなし術

志望校のレベルによって、一問一答の選び方は大きく変わってきます。ここでは、志望校に応じた教材選びのポイントを紹介します。

共通テストを受験する場合、基本的な用語の確認に重点を置いた教材が適しています。重要事項を効率的に学習できる一問一答から始めるのがおすすめです。東進ブックスの「共通テスト日本史一問一答【完全版】2nd edition」のように、共通テストの典型パターンである「正誤問題」と「年代整序問題」に特化した教材で学習するのもいいでしょう。

MARCH(明治・青山学院・立教・中央・法政)などの中堅私立大学を目指す場合、より広範な知識が求められます。基礎的な内容に加えて、私大で頻出の文化史や政策の背景知識まで押さえられる教材を選びましょう。 MARCHレベルをめざすなら、教科書+αの知識量がある一問一答が目安です。解説が薄すぎると背景理解がおろそかになるので、短文でも用語解説がついているものが望ましいです。やや古いですが、東進ブックスの「センター日本史B一問一答」は、関連用語や重要用語の解説が載っています。

どの一問一答でも「基本事項 + 頻出事項」のラインまでは押さえられますが、難関大向けのものは語句数が多すぎて挫折するケースもあるので、学習時間との兼ね合いを考え、一通り基礎が身についてから応用的な問題にチャレンジしていきます。学校で山川の教科書を使っているなら、山川の一問一答が対応しやすく便利です。授業の進め方を踏まえて、なるべくリンクしやすいものを選ぶようにしましょう。

難関国立大では、教科書では扱いが浅くなりがちなテーマ史(女性史・外交史・経済史など)や、文化史・近現代史の細かな部分が論述や史料読解で問われることも多いです。 一問一答にも、文化史や近現代の政治経済分野などの用語がきちんと網羅されているか、選ぶ際に確認してください。

難関大合格のためには、最終的には過去問演習や他の記述問題集・総合問題集で演習し、自分の弱点を洗い出すことが重要です。

一問一答で出てくる用語が過去問でどのように扱われているかを確認します。同じ用語でも選択肢の一つとして出るのか、史料問題で出るのか、論述で書かされるのか、形式は様々です。それぞれの形式でどう問われるかを把握することで、知識のどこにギャップがあるかが明確になります。

総合問題や記述問題は、一問一答で覚えた用語をより複雑な文脈で使わせることが多いです。これらを解いたときに、「思ったより覚えていなかった」「分かっているつもりで説明できない」などに気づければ、それが勉強の大きなヒントになります。そこを再度一問一答に戻って知識を整理すると効率的です。

難関国立大合格には暗記の先にある論理的思考・史料読解・記述力が必須となるため、「覚えた内容をどう使うか」を常に意識してください。一問一答を入口として知識を広げ、深めながら、論述問題や過去問演習でアウトプット力を鍛えましょう。

用語集の違いと使い分け方

歴史の学習教材として人気の高い一問一答と用語集。似ているようで、その特徴と効果的な使い方は大きく異なります。

一問一答は問題形式で歴史的な出来事や人物を学ぶ教材です。「この出来事が起きたのは誰の時代?」「この政策を行ったのは誰?」といった形で知識を確認できるため、入試本番の問題形式に慣れるという点で大きな強みがあります。

一方、用語集は歴史用語を辞書形式でまとめています。各用語について詳しい解説があり、出来事の背景や影響まで深く理解を深められます。自分で問題を解く練習にはなりませんが、知識の幅を広げるのに役立ちます。

両方の教材を組み合わせることで、より効果的な学習が可能になります。最初に用語集で基礎知識をインプットし、その後一問一答でアウトプットの練習を行うのが基本的な流れです。

平安時代を学ぶ場合、用語集で重要な出来事や人物を理解し、その後一問一答で知識の定着を確認していきます。分からなかった問題は用語集に戻って詳しく調べ直すことで、より深い理解につながっていきます。

人気の一問一答3選|特徴と選び方のポイント

一問一答の選び方は、受験の成否を分ける重要な要素です。ここでは、特に受験生から支持が高く、新課程(日本史探究・歴史総合)に対応した3冊を紹介します。それぞれ特徴が異なるため、自分の学習スタイルや目標に合わせて選択することが大切です。 これらの教材は、単なる暗記ツールではありません。基礎知識の定着から入試の実践力養成まで、段階的な学習を可能にする工夫が随所に施されています。定期テスト対策から入試本番まで、長期的な視点で活用できる教材となっています。

山川の一問一答|教科書準拠で授業との連携がスムーズ

教科書「詳説日本史」に完全準拠した一問一答は、授業と入試学習を効率的に結びつける強みがあります。教科書と同じ章立てで構成されているため、授業で学んだ内容をその日のうちに確認・定着させることができます。

重要度は★マークで明確に示され、学習の優先順位が分かりやすいのが特徴です。まずは★マークの多い問題から取り組み、基礎的な知識を固めていくことで、効率的な学習が可能になります。また、頻出用語を赤字で示しているため、これらの用語は特に注意して覚える必要があります。

赤シートの活用方法も工夫されています。問題文の一部を隠すことで、様々な角度からの出題に対応できる応用力が身につきます。例えば、「平清盛の政策」を問う問題では、「平清盛」の部分を隠して考えることで、政策の特徴から人物を推測する練習ができます。

巻末の索引は、苦手分野の克服に特に役立ちます。例えば、文化史が苦手な場合、索引から文化に関する用語を抽出し、集中的に学習することができます。定期テスト前の復習や、入試直前の弱点補強にも効果的です。

授業の予習・復習から入試対策まで、一貫して使える教材として、特に学校の授業を大切にしたい受験生におすすめです。

東進の一問一答|入試実戦を意識した実践的な構成

35年分もの入試問題を分析して作られた実践的な一問一答は、入試本番での得点力向上を重視した構成が特徴です。問題文は実際の入試問題を意識した形式で作られており、共通テストから難関大入試まで、幅広い入試に対応できます。

特筆すべきは、重要問題の音声機能です。歴史の「流れ」に関わる重要な問題が音声化されており、通学時間や家事の合間など、教材を開けない時間帯でも学習を継続できます。耳から入る情報は記憶に残りやすく、特に年号や人物名の暗記に効果的です。

また、歴史総合の重要用語も収録されているため、新課程入試への対応も万全です。従来の日本史の知識に加えて、グローバルな視点や現代社会とのつながりを意識した問題も収録されています。

用語の頻出度は★印でランク分けされており、志望校のレベルに応じた学習計画が立てやすくなっています。例えば、共通テストレベルなら★★★の問題を中心に、難関大志望なら★★や★の問題まで範囲を広げるというように、段階的な学習が可能です。

特に受験を意識した実践的な学習をしたい人、音声学習を取り入れたい人におすすめの教材です。

ターゲット4000|豊富な問題数で段階的な学習が可能

約4000問という圧倒的な問題数を、3つのレベルに分けて収録したこの教材は、基礎から発展までを一冊でカバーできる総合的な問題集です。 15年分の入試問題分析に基づいており、各レベルで押さえるべき内容が明確に示されていて、レベル別の構成が特に優れています。

- 入試基礎レベル(1,440問):共通テストや標準的な私大入試で必須の内容

- 上位私大レベル(1,640問):MARCHなど上位私大の入試で必要な知識

- 難関大レベル(920問):国公立大や難関私大の入試で差がつく発展的な内容

各レベルで原始・古代から現代までをカバーしているため、まずは基礎レベルで全時代の基本事項を押さえ、その後レベルを上げていくという段階的な学習が可能です。同じ内容をレベルを変えて学ぶことで、知識の定着度が格段に高まります。

史料問題や図版問題も充実しており、入試でよく出題される形式に早い段階から慣れることができます。各問題には出題大学も明記されているため、志望校対策として特に重点的に取り組むべき問題が分かりやすくなっています。

さらに、特設サイトでは効果的な学習方法も詳しく解説されており、学習計画の立て方から具体的な使用方法まで丁寧にガイドされています。YouTubeチャンネルでは音声教材も提供されており、多角的な学習が可能です。

特に、最初から計画的に学習を進めたい人、基礎から応用までを体系的に学びたい人におすすめの教材です。

段階的な学習法

日本史の一問一答は、使い方によって学習効果が大きく変わる教材です。多くの受験生が「とにかく問題を解けばいい」と考えがちですが、学習段階に応じて最適な使い方は変化していきます。 基本、標準、応用という3つの段階で学習方法を変えていくことで、より効果的な受験対策が可能になります。各段階で意識すべきポイントと具体的な学習法について、順を追って解説していきます。 まずは、受験勉強を始めたばかりの基本段階の学習方法から見ていきましょう。

基本段階の学習方法

基本段階では、一問一答の使い方を誤ると挫折してしまう危険があります。この時期のポイントは、正確な学習を心がけることです。

1日の学習量は10~15問程度が適切です。学習意欲から「もっと解きたい」という気持ちが湧くかもしれませんが、この時期は正確に解くことを優先します。時代は旧石器時代からスタートし、前の時代の理解が十分できてから次に進みます。

解き方で重要なのは、メモを取りながら進めることです。間違えた問題には赤ペンでチェックを付け、なぜ間違えたのかを簡単にメモします。「単純な覚え間違い」「似た用語と混同」など、ミスの原因を把握することで効率的な復習につながります。

翌日の復習は5分程度でかまいません。前日に間違えた問題を中心に、即座に正解が言えるレベルを目指します。週末は30分程度の復習時間を設け、赤ペンでチェックした問題を重点的に確認します。問題を3回以上繰り返し解くことで、確実な定着を目指します。

標準段階の学習方法

標準段階に入ったら、学習方法を一段階レベルアップさせます。知識の「量」と「質」の両方を高めていくことがポイントとなります。

学習量は1日20~30問に増やし、解答時間も意識します。1問あたり30秒以内で答えられることを目標にしましょう。暗記中心の学習から、より深い理解を目指す段階です。

「鎌倉幕府の成立」という問題であれば、単に年号を答えるだけでなく、その前後の歴史的背景まで確認します。間違えた問題は関連する用語もセットで学習することで、より効果的な理解につながります。「平清盛」を間違えた際は、平氏政権に関連する用語を併せて復習することで、点と点がつながり、歴史の流れが見えてきます。

週末の復習では時代を横断した学習も取り入れます。「土地制度の変遷」など、特定のテーマについて時代を追って学ぶことで、歴史の大きな流れを捉えることができます。

応用段階の学習方法

応用段階では、これまでの学習を総合的に仕上げていきます。実践的な問題演習との連携が、この時期の学習の要となります。

学習量は1日30~40問をキープし、解答のスピードをさらに磨きます。1問15秒以内での正答を目指すことで、本番で時間に余裕を持って解答できる実力が身につきます。

この段階で特に力を入れたいのが論述対策です。一問一答の知識を活用して、「なぜそうなったのか」「どのような影響があったのか」といった因果関係を説明できる力を養います。単なる暗記ではなく、歴史的事象の関連性を自分の言葉で表現する練習を重ねることで、記述問題への対応力が身についていきます。

過去問演習と組み合わせた学習も有効です。過去問で間違えた分野の一問一答を集中的に解き直すことで、弱点を効率的に克服できます。基本段階から積み上げてきた知識を、より実践的な形で活用できるようになります。

生活スタイルに合わせた学習計画

受験生の生活スタイルは様々です。部活動や学校行事、通学時間など、一人一人の状況に合わせた学習計画が必要になります。

部活動がある場合、朝練なのか放課後なのかで学習時間の配分は大きく変わってきます。朝練の場合は下校後の夕方から夜にかけて、放課後練習の場合は朝と帰宅後の夜に学習時間を確保します。部活と勉強の両立は「時間管理」「学習の優先度づけ」「疲労と集中力のコントロール」が鍵になります。平日は暗記や復習、休日に演習や難しい内容をまとめて学習するスタイルが取り組みやすいです。

通学時間が長い場合は、その時間を有効活用します。行き(朝)は、頭が比較的クリアな時間なので、新しい内容のインプットや暗記に適しています。帰り(夕方/夜)は、疲れていることが多いので、朝にインプットした内容の復習や、軽いチェックテストをするのに向いています。歴史アプリやクイズアプリを活用すると、スキマ時間でも学習しやすく、オフラインで使える学習アプリや電子書籍を事前にダウンロードしておけば、電波の状態に関係なく勉強を続けることができます。

学校行事の前後は普段の学習時間が取りにくくなります。行事の1週間前から徐々に学習時間を調整し、行事後は2~3日かけて通常の学習リズムに戻すことで、無理なく継続できます。

定期テスト前は学校の授業内容の復習が中心となるため、受験勉強の時間が減りがちです。この時期は一問一答の問題数を通常の半分程度に抑え、継続することを優先します。テスト終了後は、その分を取り戻すペースで学習を進めていきます。

志望校別の活用スケジュール例

志望校に向けた学習計画は、入試までの残り期間と現在の実力に応じて組み立てていきます。

入試まで半年以内の場合、基本的な問題の習得を優先します。最初の2ヶ月で基礎的な内容をしっかり固め、その後は標準的な問題に取り組みます。直前期は過去問演習と並行しながら、苦手分野の克服に力を入れます。

入試まで8~10ヶ月ある場合は、より計画的な学習が可能です。基礎固めの期間を十分に取り、私大特有の文化史や政策史まで幅広く学習を進めます。後半は志望校の出題傾向に合わせた対策を重点的に行います。

入試まで1年以上ある場合は、基礎、標準、応用と段階的に学習を積み上げていけます。早い段階から論述対策も視野に入れ、一問一答の知識を文章化する練習も取り入れていきます。

学習計画は定期的に見直すことが大切です。模試の結果や学習の進み具合を確認しながら、必要に応じて計画を調整していきましょう。

効果的な復習の組み立て方

一問一答の学習で最も重要なのが復習です。ここまで基本・標準・応用の各段階で復習の大切さを説明してきましたが、ここではより具体的な復習の方法をまとめます。

毎日の学習後、間違えた問題とその理由を記録し、翌日の学習前にそれらを確認します。このサイクルを継続することで、同じ間違いを繰り返さない力が身についていきます。また、関連する問題もあわせて復習することで、単なる暗記ではなく、歴史の因果関係の理解へとつながります。

週末の復習では、時代のつながりを意識します。古代の政治体制と近世の政治体制を比較したり、文化の変遷をまとめたりすることで、歴史の流れをつかむことができます。この作業を通じて、断片的な知識が互いに結びつき、より深い理解へとつながります。

復習時は問題を解く順番を意識的に変えましょう。教材の順番通りではなく、時代をまたいで問題を解くことで、前後の文脈に頼らない真の理解が育ちます。

実践的な学習テクニック

一問一答の効果を最大限に引き出すには、具体的なテクニックを活用することが重要です。 赤シートの使い方から間違えノートの活用法まで、多くの受験生が実践して効果を上げている学習テクニックを紹介します。これらのテクニックを自分の学習スタイルに合わせて取り入れることで、学習効率を大きく向上させることができます。 それでは、具体的な実践テクニックを見ていきましょう。

赤シートの効果的な使用テクニック

赤シートは多くの受験生が活用している学習ツールですが、使い方を工夫することでより高い効果が期待できます。

音読と考える時間の組み合わせが重要です。問題文を声に出して読み、答えを導き出すまでの時間を意識的に確保します。すぐに答えを確認したくなる気持ちをグッとこらえ、頭の中で関連する知識を整理する習慣をつけましょう。

右から左へ少しずつずらしながら赤シートを動かすことで、問題の一部から答えを導き出す練習ができます。入試本番でも、長文から必要な情報を見つけ出すスキルが問われます。

最初は答えだけを隠し、慣れてきたら年号や人物名の部分も隠して考えてみましょう。「平清盛」の部分を隠した状態で政策を考えることで、より深い歴史理解につながります。

小さな付箋を貼り、間違えやすい問題の目印にするのも効果的です。見返す際の時間を節約でき、効率的な学習が可能になります。

間違えノートの作り方

間違えノートは、単なる誤答記録ではなく、弱点発見と克服のための重要なツールです。

ノートは時代別に区切り、「年代を間違えた問題」「人物を混同した問題」「政策を間違えた問題」などカテゴリー別にページを分けます。この分類によって、自分がどの分野で躓きやすいのかが明確になります。

記入する内容は3点です。問題文、正答、そして具体的な誤答パターンです。「文永の役と弘安の役を混同」「応仁の乱の原因と影響を勘違い」など、ミスの傾向を具体的に書き留めます。

週末にノートを見返す際は、誤答パターンに注目します。「鎌倉時代の人物関係でよく間違える」「江戸幕府の政策の順番を間違えやすい」といった自分の弱点が見えてきます。この分析をもとに、集中的な学習計画を立てることができます。

デジタル機器を活用した学習方法

デジタル機器の特性を活かした学習には、独自のメリットがあります。

写真機能を使えば、教科書や参考書の補足説明を一問一答と一緒に保存できます。「文永の役」の問題を間違えた時、教科書のその部分を撮影しておけば、一問一答と教科書の説明を同時に確認できます。

メモアプリは間違えやすい問題の整理に便利です。時代ごとにフォルダを分け、各問題に「年号の混同」「人物関係」などタグを付けることで、自分の弱点パターンが分析しやすくなります。検索機能を使えば、似た間違いをした問題をすぐに見返すこともできます。

カレンダーアプリで学習記録を管理すれば、自分の進度が視覚的に把握できます。「古代史を1周目完了」「鎌倉時代の復習完了」など、達成した内容を記録していくことで、学習の全体像が明確になります。

「スマートフォンの学習アプリだけでいいのでは?」とよく質問を受けます。しかし、紙の一問一答とデジタル教材には、それぞれ異なる強みがあります。

| 紙の一問一答の強み | デジタル教材の強み |

|---|---|

|

・書き込みながら学べる ・見開き2ページで前後の流れが把握しやすい ・目が疲れにくく、長時間の学習に適している ・テスト本番と同じ紙の状態で学習できる |

・移動時間など隙間時間を活用できる ・苦手分野を自動で抽出してくれる ・学習の記録が自動的に残る ・音声機能で耳からも学習できる |

両方の良さを活かすことで、より効果的な学習が可能になります。

| 時間帯 | 学習方法 |

|---|---|

| 朝 | 紙の一問一答で新しい範囲を学習(書き込みしながら理解を深める) |

| 通学中 | アプリで前日の復習(隙間時間を活用) |

| 放課後 | 紙の一問一答で間違いの確認と解説の理解 |

| 就寝前 | アプリで苦手問題の確認(自動抽出された問題を解く) |

日本史特有の学習ポイント

日本史には、年号、人物関係、文化史など、独自の学習ポイントがあります。これらの要素を効率的に学習することで、より深い理解と知識の定着につながります。 また、長期の学習に伴うモチベーション管理も重要なポイントです。具体的な学習方法とともに、継続のコツについても紹介していきます。

重要年号の覚え方

歴史上の重要な出来事を理解する上で、年号は避けて通れません。ただし、年号を単体で覚えるのではなく、その前後の流れを意識することが大切です。

まずは10年単位で時代の流れを把握します。鎌倉時代なら、1180年代は源平の戦いと鎌倉幕府の成立準備期、1190年代は幕府体制の確立期というように、大きな流れをつかみます。

次に重要年号を中心に、前後の出来事をセットで理解します。1192年の鎌倉幕府成立を軸に考えると、その前には1185年の守護・地頭の設置があり、その後には1221年の承久の乱が起きています。このように、一つの出来事を起点に歴史の展開を追うことで、年号が単なる数字ではなく、歴史の転換点として記憶に残ります。

時代をまたぐ同時期の出来事を意識するのも効果的です。平安時代末期の院政と、平氏政権の台頭を並行して見ることで、当時の政治状況がより鮮明に理解できます。

人物関係の整理と理解法

日本史の人物関係は複雑に絡み合っており、特に源平の争いや南北朝時代は混乱しやすい時期です。人物同士のつながりを系図のように整理することで、歴史の流れがより分かりやすくなります。

例えば足利尊氏の場合、まず主従関係に注目します。後醍醐天皇に仕えた時期、裏切って北朝を擁立した時期など、立場の変化が重要な転換点となります。次に血縁関係として、弟の直義との関係、跡継ぎをめぐる義詮との関係なども押さえます。さらに、敵対関係として新田義貞や楠木正成との対立も理解します。

人物の行動を時期で区分するのも有効です。織田信長であれば、尾張統一期、京都進出期、天下統一期というように区切ることで、各時期の行動の意図が見えてきます。

このように人物を多角的に理解することで、単なる名前の暗記から、その行動の背景まで含めた立体的な理解が可能になります。

文化史の効率的な学習法

文化史は暗記項目が多く、苦手意識を持つ受験生も多い分野です。しかし、その時代の政治や社会状況と結びつけて考えることで、より理解しやすくなります。

平安時代の文化を例に考えてみましょう。貴族による政治が確立したことで、宮廷文化が栄えました。『源氏物語』『枕草子』といった女流文学の隆盛は、女性が活躍できた当時の宮廷社会を反映しています。また、国風文化の成立は、遣唐使廃止後の日本独自の文化発展を示すものです。

鎌倉時代になると、武士の台頭を背景に『平家物語』が生まれ、禅宗の伝来は武士の精神性と結びつきました。このように、文化の変遷には必ず社会の変化が関係しています。

文化を学ぶ際は、「誰が」「どのような立場で」「なぜその文化を生み出したのか」という視点で考えることで、単なる作品名の暗記を超えた理解が可能になります。

年表・史料集との連携テクニック

年表や史料集は、一問一答の学習効果を大きく高めてくれる強力な味方です。特に、入試では史料問題の出題が増える傾向にあるため、これらの教材との連携は不可欠です。 一問一答で政策や出来事を学習したら、すぐに年表で確認する習慣をつけましょう。

「天平文化」について学んだ後、年表で聖武天皇の時代を確認すると、大仏造立の背景にある疫病の流行や、それに先立つ国分寺建立の詳細が分かります。

史料集との連携では、一問一答で出てきた重要な出来事に関連する史料を必ずチェックします。「承久の乱」を学習したら、『承久記』の記述を確認。承久の乱の具体的な展開や、当時の武士の考え方まで理解を深めることができます。

特に、次のような史料は重点的にチェックしましょう。

- 政治史→『大宝律令』『御成敗式目』などの法令史料

- 文化史→『枕草子』『方丈記』などの文学作品

- 社会史→『新猿楽記』『一遍上人絵伝』などの風俗史料

学習意欲を維持するコツ

長期間の学習を続けるには、適切な目標設定とその達成感が重要です。日本史は、古代から現代まで幅広い時代を学ぶ必要があり、ともすれば学習が漫然としたものになりがちです。

時代ごとの小さな目標を設定しましょう。例えば「今週は平安時代前期の摂関政治を完全マスター」など、具体的な目標があれば、達成度も測りやすくなります。デジタル機器のカレンダーに記録を残せば、自分の成長が目に見える形になります。

学習内容の関連性を見つけるのも、モチベーション維持に効果的です。院政と鎌倉幕府の関係、室町幕府と戦国大名の変遷など、時代を越えたつながりを発見することで、歴史への興味が深まります。

一人で抱え込まず、友人と情報交換するのも一案です。「この時代の覚え方」「この問題の解き方」など、互いの工夫を共有することで新しい発見が生まれ、学習意欲も高まります。

やる気が続かない...そんなときの乗り越え方

長期間の学習を続けていると、誰でも「もうやりたくない」「この勉強に意味があるのかな」と感じる時があります。でも、そんな時こそ、ちょっとした工夫で学習を続けることができます。

一つ目のコツは、得意な時代から取り組むこと。苦手な時代から始めると気持ちが下がりやすいため、まずは自信のある時代の問題を解きましょう。その勢いで、少しずつ他の時代にも挑戦します。

二つ目は、「できた!」を実感できる記録づけです。一問一答ノートの端に、正解数や連続正解記録を書いておくだけでもOK。数字で伸びが分かると、やる気が続きやすくなります。

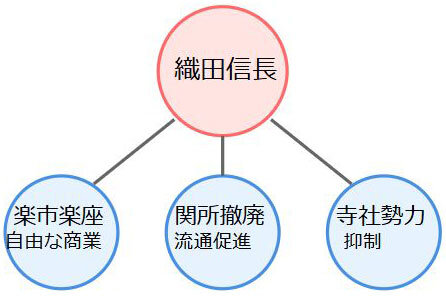

三つ目は、政策や制度を図解化すること。例えば、織田信長の政策なら、中心に「織田信長」を置き、そこから「楽市楽座」「関所撤廃」「寺社勢力抑制」などを線や矢印でつないでいきます。

それぞれの政策に対して、目的や結果も書き加えることで、立体的な理解が深まります。このように視覚的に整理することで、単調な暗記作業が楽しくなります。

入試直前は誰でも不安

入試の前日・当日は、心身のコンディションを整えることが最優先です。これまでの学習の総仕上げとして、一問一答をどのように活用すればよいのか、具体的なポイントを見ていきましょう。

入試前日の活用ポイント

入試前日は、不安な気持ちから詰め込み学習をしてしまいがちです。一問一答の活用は、以下の2点に限定します。

間違えノートに最近記録した問題を、軽く目を通す程度にとどめましょう。新しい問題に手を出すのは避け、これまでの学習を信じることが大切です。

22時までには学習を終え、しっかりと睡眠をとることが、当日の実力発揮につながります。

入試当日の過ごし方

試験当日は、一問一答を開かないことをおすすめします。その代わり、以下のポイントを意識して過ごしましょう。

-

試験会場に向かう前

- しっかりとした朝食を取る

- 持ち物の最終確認

- 時間に余裕を持って出発

-

試験会場での控室

- 友人との教え合いは避け、自分の調整に集中!

- 深呼吸など、リラックスを心がける

- 水分補給を忘れずに

-

休憩時間

- 適度に体を動かす

- トイレを済ませる

- 水分補給と軽い間食

- リラックスするよう心がける

日本史一問一答の使い方まとめ

- 最初は基本問題から始め、十分な定着を図ってから標準・応用問題に進む

- 一問一答の問題は、単に答えを暗記するのではなく、歴史の流れの中で理解する

- 間違えた問題は必ずその日のうちに見直し、なぜ間違えたのかを記録する

- 1日の学習量は、基本段階で10~15問、標準段階で20~30問から始める

- 教科書・参考書と併用し、一問一答で知識の定着を確認する

- 新課程では「歴史総合」の横断的な視点も意識する

- 時代をまたいだ復習で、歴史の大きな流れをつかむ

- 赤シートを右から左へずらしながら使い、問題文の一部から答えを導く練習をする

- 年号は単独で覚えるのではなく、前後の出来事とセットで理解する

- 人物は「主従関係」「血縁関係」「敵対関係」の視点で整理する

- 文化史は、その時代の政治や社会状況と結びつけて理解する

- デジタル機器の写真・メモ機能を活用し、教科書の補足説明と一緒に保存する

- 小さな目標を設定し、達成感を積み重ねることでモチベーションを維持する

- 学習計画は生活スタイル(部活・通学時間など)に合わせて柔軟に調整する

- 入試前日は新しい問題に手を出さず、これまでの学習を信じる