仕事や家事など、忙しさに追われてモヤモヤした気分から抜け出せない人が増えています。軽度から中度程度のストレスであれば、日々の生活習慣を少し整えるだけでも、心を落ち着かせるきっかけがつかみやすくなります。難しいことを考えすぎず、まずは「今ここ」に意識を向けるヒントを探してみてください。

本記事では、原因と対策をわかりやすく整理し、具体的な気分転換の方法を段階的に紹介します。マインドワンダリングなどの概念から、短時間でできるリフレッシュ法、さらに習慣化のコツまで順を追って解説します。自分に合った取り組みを見つけ、少しでも負担を減らしていきましょう。

- 気分転換がうまくできない原因

- 「マインドワンダリング」と思考の負のループ

- ストレスが蓄積されると心身に現れるサイン

- 忙しい日常でもすぐに実践できる即効性のある気分転換法

- 仕事中に5分でできる「マイクロブレイク」とその効果

- 認知行動療法を応用した「思考リセット法」

- お金も時間もかけずにできるリフレッシュ術

- 自宅と周辺環境を活用したストレス発散法

- 五感を使った生活空間の整え方とリラックス法

- 長期的な気分転換習慣を身につけるための実践ステップ

- 三日坊主にならない目標設定と習慣化のコツ

- 自分に合った趣味や活動を見つける

- 根本から変える!メンタル強化とストレスフリーな生活

- 「NO」を適切に伝えるコミュニケーション術

- 気分転換上手になるための最初の一歩

気分転換がうまくできない原因

「マインドワンダリング」と思考の負のループ

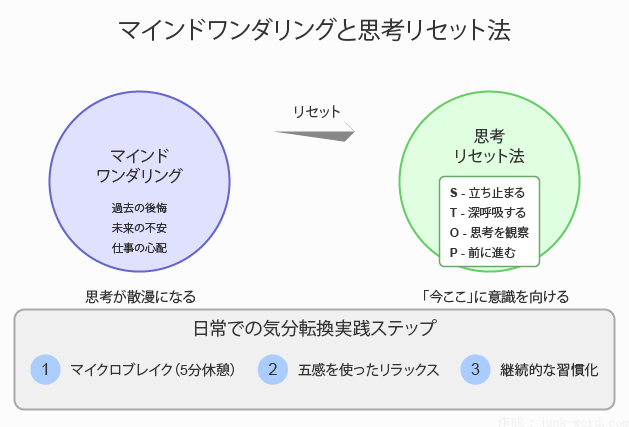

気分転換がうまくいかない背景には、マインドワンダリングという心理的現象が関係するといわれています。これは、ふとした瞬間に頭の中が「過去の後悔」や「未来の不安」に飛び、目の前のことに集中できなくなる状態です。現代は情報量が多く、常に何かを考え続けているため、注意が散漫になりやすいと考えられます。

たとえば、パソコンで作業をしながらスマートフォンの通知に意識が向き、そこから余計な思考が広がるケースが挙げられます。このような思考の負のループから抜け出せないと、気分転換を図る機会を逃し、疲れを抱え込んでしまうかもしれません。まずは「今、自分が何に意識を向けているか」を自覚することが大切です。

特に在宅ワークが増えた現代では、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。会議の合間にSNSをチェックし、そこで見た情報に思考が奪われ、気づけば仕事のことも、SNSで見た情報も中途半端になってしまうことがあります。こうした「あれもこれも」と思考が分散する状態が続くと、脳は常に活性化したままで、真の休息が得られなくなります。

マインドワンダリングから抜け出す第一歩として、「今この瞬間」に意識を向ける練習が効果的です。例えば、コーヒーを飲むときは「コーヒーの香り、味、温かさ」だけに集中してみる。窓の外を見るときは「見えるものの形や色」だけに注目する。このように、一つのことに意識を集中させる小さな習慣を取り入れると、散漫になりがちな思考をリセットしやすくなります。

マインドワンダリングが特に起こりやすい場面(寝る前、通勤中など)を特定しておくと、事前に対策が立てやすくなります。そういった場面では意識的に呼吸に集中したり、五感で感じられることに注意を向けたりする習慣をつけると、思考の負のループに陥りにくくなるでしょう。

ストレスが蓄積されると心身に現れるサイン

モヤモヤが長引くと、心だけでなく体にも負担がかかりやすくなります。集中力の低下や寝付きの悪さ、肩こりや頭痛などのちょっとした不調が続く状態は、身体からのサインかもしれません。これらを放置すると、やる気の低下や日常生活での小さなトラブルにも過敏に反応してしまい、さらにストレスが増幅するおそれがあります。

自分がどれだけ疲れているのかを客観的に知るためには、定期的に「今の自分は大丈夫かな」と振り返る習慣が役立ちます。メモを取りながら自分の状態を言葉にしてみると、思いがけず心の中の負担が整理されることもあるでしょう。こうしたセルフチェックで早めに気づき、対策を講じるのがポイントです。

ストレスの蓄積は徐々に進むため、自覚しにくいのが特徴です。朝起きるのがつらい、以前なら気にならなかった音や光が気になる、食欲の変化(増加または減少)、些細なことで涙が出るなど、普段とは違う反応に注意を向けてみましょう。これらは身体が「休息が必要」と訴えているサインかもしれません。

特に注意したいのは、睡眠の質の低下です。眠れていても疲れが取れない、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまうといった変化は、ストレスの影響が大きいと考えられます。寝る前にスマートフォンを見る習慣がある方は、就寝1時間前からはデジタル機器から離れる「デジタルサンセット」を試してみてください。

また、通常の家事や仕事に対して「面倒くさい」と感じる頻度が増えたり、趣味だったことへの興味が薄れたりするのも要注意です。この段階で適切な休息や気分転換を図らないと、より深刻な心身の不調につながる可能性があります。週末に予定を入れすぎていないか、自分のために使える時間が確保できているかを定期的に見直すことも大切です。

ストレスが蓄積している時は、自分を責めがちになります。「もっとがんばるべき」「みんな頑張っているのに自分だけ」といった考えが浮かんだら、それもストレスのサインと捉えましょう。こうした思考パターンに気づいたら、一度立ち止まって深呼吸し、自分の体調と心の状態を見つめ直す時間を作ることが大切です。

忙しい日常でもすぐに実践できる即効性のある気分転換法

仕事中に5分でできる「マイクロブレイク」とその効果

短時間でも意識的に休憩を取る「マイクロブレイク」は、忙しい人にとって手軽な気分転換法です。パソコンから目を離して窓の外を眺めたり、立ち上がって首や肩を軽く回したりすると、一時的に脳と体の緊張がほぐれます。コーヒーを淹れる間だけ席を離れるだけでも、意外と頭がすっきりする場合があります。

さらに、座ったままで呼吸法を取り入れるのも有効です。背筋を伸ばして鼻からゆっくり息を吸い、口から細く吐き出してみてください。わずかな時間のリセットでも気持ちを切り替えやすくなり、作業への集中力が回復します。こうした小休憩をこまめに入れることで、心の疲労をため込みにくくできます。

効果的なマイクロブレイクのタイミングとしては、「ポモドーロ・テクニック」の活用がおすすめです。25分集中して作業し、その後5分休憩するというサイクルを繰り返す方法です。スマートフォンのタイマー機能やポモドーロ専用のアプリを使えば、簡単に実践できます。この区切りをつけることで、「休憩していいんだ」という許可を自分に与えることができます。

在宅ワーク中のマイクロブレイクには、作業環境を少し変えることも効果的です。たとえば、座る位置を変える、別の部屋に移動する、窓を開けて空気を入れ替えるなど、わずかな環境変化がリフレッシュにつながります。オンライン会議が続く日は特に、カメラをオフにできる隙間時間に目を閉じて深呼吸したり、遠くを見たりして眼精疲労を和らげましょう。

通勤や外回りがある方は、移動時間も立派なマイクロブレイクになります。歩くときは意識的に姿勢を整え、周囲の景色や季節の変化に目を向けてみましょう。電車内では、スマートフォンを見続けるのではなく、時々視線を遠くに向けたり、軽く目を閉じたりするだけでも心身の緊張が和らぎます。

マイクロブレイクで効果を感じるコツは「意識的に行うこと」です。ただなんとなく席を立つのではなく、「今から5分間、心と体をリセットする時間」と自分に言い聞かせながら行うと、短時間でも効果を感じやすくなります。また、定期的に取り入れることで、脳が「これは休息のサイン」と認識するようになり、よりスムーズにリラックスできるようになるでしょう。

認知行動療法を応用した「思考リセット法」

考えが堂々巡りしてしまうときは、認知行動療法(CBT)のアプローチを応用する方法が役立ちます。まず、悩みに気づいたら「いま私は何を考えているのか」と書き出してみましょう。頭で抱えている感情や思考を文字にするだけでも、意外なほど客観視しやすくなります。

その後、「こう考えると少しラクになりそう」という方向を探ります。ネガティブな視点に偏りすぎていた場合は「思い込みが入っていないか」を振り返るだけでも変化が生まれます。こうしたプロセスを小まめに繰り返すと、ぐるぐるした思考に引きずられにくくなり、気持ちを仕切り直しやすくなるでしょう。

具体的な手順として、まずは小さなノートやスマートフォンのメモ機能を用意します。思考が負のループに陥ったと感じたら、次の3つのステップで整理してみましょう。1つ目は「今の状況」(何があったのか)、2つ目は「浮かんだ考え」(どう感じたか)、3つ目は「別の見方」(他の解釈はないか)です。例えば、「提案がボツになった→自分には能力がない→もっと経験を積めば次は良くなるかもしれない」といった具合です。

特に効果的なのが「思考の歪み」に気づくことです。よくある歪みとして、「白黒思考」(すべてか無かで判断する)、「心の読みすぎ」(相手の考えを勝手に決めつける)、「過度の一般化」(一度の失敗をすべてに当てはめる)などがあります。自分の考えがこれらのパターンに当てはまっていないか確認すると、より客観的な視点が得られます。

仕事中や家事の合間など、忙しい時でも実践できるよう、簡易版として「STOP」テクニックを取り入れるのも良いでしょう。S(Stop=一度立ち止まる)、T(Take a breath=深呼吸する)、O(Observe=自分の考えや感情を観察する)、P(Proceed=別の考え方を探して進む)の流れです。これを意識するだけでも、思考の流れを変えるきっかけになります。

思考リセット法は、始めのうちは少し手間に感じるかもしれませんが、繰り返すうちに自然と身についていきます。スマートフォンのリマインダー機能を使って、1日1〜2回「思考チェック」の時間を設けると習慣化しやすくなります。気分の浮き沈みが激しい日は特に意識して取り入れてみてください。

この方法の効果を高めるには、「自分を第三者の目で見る」意識を持つことがポイントです。親しい友人や家族が同じ状況にあったら、どんなアドバイスをするだろうかと想像してみると、より柔軟な発想が生まれやすくなります。自分には厳しく、他者には優しくなりがちな思考パターンを修正する助けになるでしょう。

お金も時間もかけずにできるリフレッシュ術

自宅と周辺環境を活用したストレス発散法

高額なレジャーに出かけなくても、自宅や近所のちょっとした環境の変化で気分転換はできます。家の中を整理整頓したり、季節の花を小さな花瓶に飾ったりすると、視覚的に「新鮮なもの」が目に入るため、気分が変わりやすいです。定期的にカーテンを洗うなど、部屋の空気を入れ替える工夫もリフレッシュのきっかけになります。

さらに、近所を散歩すると心身がほぐれやすくなります。目的地を決めずに歩いてみると、普段見落としていた道端の花や町並みに目が向き、気分が変わることがあります。歩きながら身体を軽く動かすと、運動不足の解消にもなり、自然と気持ちが上向きになりやすいでしょう。

自宅でのストレス発散法として、「5分間の片づけチャレンジ」も効果的です。タイマーをセットして、目についた範囲だけでも短時間で整理すると、物理的な環境が整うと同時に心の中も整理される感覚が得られます。特に仕事や勉強の合間に取り入れると、頭の中のモヤモヤをクリアにするのに役立ちます。

窓を開けて「意識的に深呼吸する時間」を作ることも、コストゼロで実践できる気分転換法です。朝起きたとき、仕事の区切りのとき、夕方の時間など、日常の中で決まったタイミングを決めておくと習慣化しやすくなります。窓際で5回ほど深呼吸するだけでも、脳に新鮮な酸素が行き渡り、気持ちが切り替わりやすくなります。

季節を感じる工夫も効果的です。春なら新芽や花を観察する、夏は朝の涼しい時間に窓を開ける、秋は落ち葉の色づきに目を向ける、冬は温かい飲み物を楽しむなど、四季の変化を意識的に生活に取り入れると、日常に小さな変化を感じられます。季節の食材を使った簡単な料理を作るのも、五感を刺激する良い方法です。

育児や介護など時間的制約がある方には、「ながら習慣」がおすすめです。例えば、洗濯物を干しながら空を見上げる、料理の合間に好きな曲を流す、入浴時に香りの良いバスソルトを使うなど、日常の活動に小さな楽しみを加えるだけでも気分が変わります。特別な時間を確保できなくても、日常の中に「ほっとする瞬間」を増やす意識を持ちましょう。

一人暮らしの方は、オンラインコミュニティを活用する方法もあります。趣味や関心に基づいたSNSグループや掲示板で交流することで、新しい刺激や視点を得られます。ただし、長時間のSNS利用はかえってストレスになることもあるため、時間を決めて利用するのがポイントです。

五感を使った生活空間の整え方とリラックス法

居心地のよい空間はストレスを和らげる助けになります。五感に働きかける工夫として、音楽をかけたり、お気に入りの香りを楽しんだりする方法があります。穏やかなBGMを流しつつ、軽くストレッチをしてみると、体の緊張だけでなく心もリラックスしやすくなります。

照明を少し暗めにして、柔らかい明かりを部屋の隅に置くのもおすすめです。視覚的刺激を抑えると、過剰に働いていた神経がクールダウンするきっかけを得られます。暗いところが苦手な場合は、間接照明などを使って調整すると落ち着きやすい環境が作れます。

視覚に関しては、画面を見続ける時間が長い現代人には特に意識したい要素です。デジタルデバイスから発せられるブルーライトは覚醒作用があるため、睡眠前2時間はスマートフォンやパソコンの使用を控えるか、ブルーライトカット機能を活用しましょう。また、目の疲れを癒すには、時々20秒ほど遠くを見る「20-20-20ルール」(20分ごとに、20フィート(約6メートル)先を20秒見る)を意識してみてください。

聴覚を通したリラックス法としては、自然音(雨音、波の音、鳥のさえずりなど)を活用する方法が効果的です。作業中のBGMにしたり、休憩時間に集中して聴いたりするだけで、自律神経のバランスが整いやすくなります。音楽配信サービスやスマートフォンアプリには、リラックス効果を高める専用の音源が多数用意されていますので、自分好みのものを見つけてみましょう。

嗅覚は記憶や感情と密接に結びついているため、香りの活用も効果的です。アロマディフューザーがなくても、ハンカチに1滴精油をたらす、お風呂に数滴入れる、クローゼットに香り袋を置くなど、手軽に香りを楽しむ方法はたくさんあります。ラベンダーやベルガモットはリラックス効果、ペパーミントやレモンは集中力アップと気分転換に役立つとされています。

味覚を通じた気分転換としては、日常的な飲み物や食べ物を少し変えてみるだけでも効果があります。たとえば、いつものコーヒーをハーブティーに変えてみる、季節のフルーツを少量楽しむ、普段と違う種類のお茶を試してみるなど、小さな変化が脳に新鮮な刺激を与えます。特に、ゆっくりと味わいながら食べる「マインドフルイーティング」を実践すると、食事そのものが気分転換の時間になります。

触覚を活用したリラックス法には、さまざまな質感を意識的に触れることが含まれます。柔らかいブランケットや枕、滑らかな石やビー玉、温かい湯たんぽなど、心地よいと感じる触感のものを手元に置いておくと、緊張感が高まったときにすぐに活用できます。また、お風呂でのボディスクラブや、顔や頭皮のマッサージなども、自宅で簡単に実践できるリラックス法です。

長期的な気分転換習慣を身につけるための実践ステップ

三日坊主にならない目標設定と習慣化のコツ

習慣を定着させるには、ハードルを低く設定するのが続けるコツです。いきなり大きな変化を目指すと疲れてしまうかもしれません。気分転換のために「夜に10分読書をする」「起きたらまず窓を開ける」といった小さな行動を決め、達成できたら自分をしっかりねぎらってください。

わずかな行動でも続けていると自信につながります。「これくらいならできそう」ということから始めて、慣れてきたら少しずつステップアップする方式です。壁に付箋を貼って、「やれたこと」を目で確認すると、三日坊主の防止にもつながりやすいでしょう。

習慣化の鍵は「トリガー(きっかけ)」を決めることです。例えば「コーヒーを入れた後に3分間の深呼吸をする」「歯磨きの後にストレッチをする」など、すでに定着している日常行動と新しい習慣を結びつけると忘れにくくなります。朝・昼・夕方など、一日の流れの中で自然と思い出せるポイントを見つけましょう。

スマートフォンのリマインダー機能やアプリを活用するのも効果的です。最初の2〜3週間は意識的に通知を設定し、行動のきっかけを作りましょう。特に、忙しい日ほど気分転換の時間は重要です。「忙しいから後回し」ではなく、「忙しいからこそ短時間でも実践する」という意識が大切です。

三日坊主を防ぐための重要なポイントは、「できなかった日」への対処法です。1日抜けても「失敗した」と諦めず、「また明日から再開すればいい」と柔軟に考えましょう。完璧主義にとらわれると長続きしません。2日連続で抜けてしまったら、なぜできなかったかを振り返り、もう少しハードルを下げるなど調整してみてください。

モチベーションを維持するには「見える化」が効果的です。カレンダーに実践した日に印をつける、専用のノートをつける、スマートフォンのアプリで記録するなど、自分の継続を可視化すると達成感が得られます。数日続いたら、「4日間続いた」と具体的に自分を褒めることで、さらに続ける意欲が湧きます。

一人で続けるのが難しい場合は、友人や家族と一緒に取り組む「アカウンタビリティ(責任共有)」の仕組みも効果的です。「今日は5分間の瞑想をした」とLINEやSNSで報告し合うだけでも、互いに励まし合える関係が生まれます。オンラインコミュニティを活用する方法もあります。

最初から完璧を目指さず、「小さく始めて少しずつ成長させる」という意識が長続きの秘訣です。例えば、最初は「1分間の深呼吸」から始めて、慣れてきたら3分、5分と延ばしていく。無理なく続けられるペースで、少しずつ自分の生活に溶け込ませていきましょう。

自分に合った趣味や活動を見つける

気分転換になる趣味を見つけると、ストレスから離れる時間を確保しやすくなります。過去に熱中したことがあれば、その延長線上から始めてみるとスムーズかもしれません。新しいことに挑戦する場合は、まず手軽な体験レッスンやオンラインコミュニティに参加してみると、興味のある分野を見極めやすいです。

自分に合う趣味かどうかは、実際にやってみないと分からない部分があります。やってみて「少し違うな」と感じても、別のアイデアへ切り替えればいいだけです。遊びや趣味を通じて「楽しい」と感じる瞬間が増えると、自然と気分転換もうまくなっていきます。

趣味探しで大切なのは、「結果や成果を求めすぎない」という姿勢です。特に完璧主義な傾向がある方は、趣味までもが「うまくやらなければ」というプレッシャーになりがちです。上達は二の次として、「やっている時間を楽しむ」ことを最優先に考えましょう。下手でも、拙くても、その過程自体を楽しむ気持ちが大切です。

時間的な制約がある方には、日常に取り入れやすい「ながら趣味」もおすすめです。通勤中に好きな音楽や本を楽しむ、料理しながらポッドキャストを聴く、掃除をしながら新しい言語を学ぶアプリを使うなど、すでにある活動に新しい要素を加えると無理なく始められます。

デジタルデトックスも兼ねた趣味として、手を使う活動が注目されています。編み物、粘土細工、木工、ガーデニング、料理など、手や体を動かしながら形あるものを作り出す活動は、脳の使い方が日常と変わるため気分転換効果が高いとされています。特に、スマートフォンやパソコンの使用が多い方にとっては、画面から離れる時間を作る良い機会になります。

一人で始めるのが難しい場合は、地域のコミュニティセンターや公民館、図書館などで行われている無料または低価格のワークショップやイベントを活用するのも一つの方法です。同じ興味を持つ人と出会える機会にもなり、継続するモチベーションにつながります。

趣味選びで迷ったときは、「自分が子どもの頃に夢中になったこと」を思い出してみるのも良いでしょう。大人になるにつれて忘れがちになる純粋な興味や好奇心が、心の奥に眠っているかもしれません。また、「憧れはあるけれど、難しそうで手を出せていないこと」にも、初心者向けのアプローチから挑戦してみる価値があります。

最終的に大切なのは、「これをやると時間を忘れる」「エネルギーが湧いてくる」と感じられる活動を見つけること。たとえ小さなことでも、そういった活動が日常に一つあるだけで、心の拠り所ができ、ストレス耐性が高まります。趣味探しそのものを楽しみながら、自分だけのリフレッシュ方法を見つけていきましょう。

根本から変える!メンタル強化とストレスフリーな生活

「NO」を適切に伝えるコミュニケーション術

自分の意見や感情を抑えすぎると、気づかないうちにストレスを増やす要因になります。認知の歪みを修正するためには、「自分の要求はわがままなのではないか」と一方的に思い込まないことが大切です。できないことに対して「NO」と伝えることが必要な場面もあります。

角が立ちにくい断り方としては、「手伝いたい気持ちはあるけれど、今の状況では難しい」というように理由を添えてみる方法があります。相手に嫌われるかもしれないと恐れず、自分を守る意思表示をしてみてください。それは相手との健全な関係を築く一歩にもなるでしょう。

「NO」と言うことに罪悪感を感じてしまう場合は、まず自分の感情を確認するステップを踏みましょう。「この依頼を引き受けると、自分はどう感じるだろう?」と自問してみると、本当の気持ちが見えてきます。イライラや不安、疲労感などのネガティブな感情が強く出るようなら、それは断るべきサインかもしれません。

時間的余裕がない場合の断り方としては、「今週はスケジュールがいっぱいで、お力になれず申し訳ありません」「別の重要な締め切りがあるため、十分な時間が取れません」など、具体的な理由を簡潔に伝えるのが効果的です。謝罪の言葉を添えつつも、必要以上に言い訳をせず、明確に伝えることがポイントです。

家族や親しい友人からの依頼を断る場合は特に難しく感じるかもしれません。そんなときは、「今はできないけれど、代わりにこうすることならできる」という代替案を提示すると、関係性を損なわずに自分の境界線を守れます。例えば、「今週末は手伝えないけれど、来週なら時間が取れる」「その作業は難しいけれど、こちらの準備なら手伝える」といった形です。

職場での断り方としては、「優先順位」を明確にするアプローチが有効です。「今取り組んでいるプロジェクトに集中する必要があるため、新しい依頼は〇〇日以降でなければ対応できません」というように、すでに任されている責任を果たすために断ることを伝えると、相手も理解しやすくなります。

「NO」と言った後に感じる後悔や不安に対処するには、自分の決断を書き出してみるのが効果的です。「なぜ断ったのか」「断ることで得られるもの」「断らなかった場合に起こりうること」などを整理すると、自分の選択が適切だったことを再確認できます。時間やエネルギーは有限であり、すべての要求に応えることは不可能だという事実も忘れないでください。

最終的に、「NO」と言える力を身につけることは、自分自身を大切にするセルフケアの一環です。適切に断ることで生まれた時間やエネルギーを、本当に大切なことや自分の心身の健康のために使うことができます。自分の境界線を守ることで、長期的にはより健全な人間関係と充実した生活につながるのです。

気分転換上手になるための最初の一歩

気分転換は一度や二度で劇的に変わるものではありません。長期的な視点で「小さなストレス解消を積み重ねる」イメージを持ち続けると、少しずつ上手になっていきます。行動を起こし続けるうちに、自分の中で「これはやりやすい」「ここを変えると落ち着く」という感覚が育つはずです。

一気に理想を追い求めず、できる範囲で取り組むことが続けるコツです。今日は深呼吸を意識してみる、明日は気になる趣味の教室を調べるといったように、些細なステップで構いません。気分転換上手になる第一歩として、自分をケアする習慣を大切に育てていきましょう。

長期的な変化を実感するためには、自分の状態を記録する習慣も効果的です。スマートフォンのメモアプリや小さなノートに、その日の気分や取り組んだ気分転換法、その効果などを簡単に書き留めておくと、時間の経過とともに自分の変化や成長が見えてきます。「3ヶ月前は常に疲れを感じていたけれど、今は週に何度か元気な日がある」といった小さな進歩に気づくことができるでしょう。

気分転換が上手な人の共通点として、「自分の感情や体調の変化に敏感になる」という特徴があります。不調のサインを早めにキャッチすることで、深刻化する前に対処できるようになります。例えば、イライラしやすくなったら「休息が必要かもしれない」、集中力が続かないときは「気分転換の時間を取ろう」といった具合に、体と心のサインを読み取る感覚を養いましょう。

環境づくりも長期的な効果をもたらします。スマートフォンの通知設定を見直す、リラックスできる空間を部屋の一角に作る、定期的に植物や花を飾るなど、日常の中に「癒しのきっかけ」を増やしていきましょう。特に就寝前の環境は重要です。寝る1時間前からは照明を落とし、リラックスモードに切り替える習慣を作ると、睡眠の質が向上し、翌日の気分にも良い影響を与えます。

気分転換が難しいときこそ、「無理せず小さく始める」ことを意識しましょう。例えば、「5分間だけ窓の外を眺める」「3回だけ深呼吸する」「お気に入りの曲を1曲だけ聴く」など、ハードルを極限まで下げた取り組みから始めてみてください。どんなに小さな行動でも、「何もしない」よりは一歩前進です。

最後に、周囲のサポートを得ることも長期的な変化には重要です。家族や信頼できる友人に「気分転換のために時間が必要」と伝え、理解を求めましょう。また、同じような悩みを持つ人とのコミュニティに参加することで、新しいアイデアを得たり、励まし合ったりすることができます。一人で抱え込まず、必要に応じて周囲の力を借りることも、気分転換上手になるための賢い選択です。

気分転換の効果は、続けることで徐々に実感できるようになります。今日から小さな一歩を踏み出し、自分自身の心と体を大切にするための時間を意識的に作っていきましょう。その積み重ねが、やがてストレスに強く、前向きに生活できる自分へとつながっていくはずです。

気分転換がうまくできないときのまとめ

- 「今この瞬間」に意識を向ける

- 身体からのサインを見逃さない

- 睡眠の質の変化に注意する

- 25分作業・5分休憩のサイクル

- 思考の歪みを書き出して客観視

- STOPテクニックで思考を整理

- 自宅で5分間の片づけチャレンジ

- 季節の変化を意識して取り入れる

- 五感を活用してリラックス

- 既存の習慣と新習慣を結びつける

- 見える化で継続モチベーション維持

- 結果より過程を楽しむ

- 適切に「NO」と言える力をつける

- 小さなストレス解消法を積み重ねる

- 自分の状態変化に敏感になる