夜中や運動中に突然襲ってくる太ももの痛み。太ももがつる症状は誰にでも起こる可能性があり、日常生活に大きな支障をきたします。この記事では、つりの原因から予防法、すぐに実践できる対処法まで、医学的な観点と実践的なアドバイスを交えて詳しく解説します。症状に悩む方に向けて、専門家の意見を踏まえた具体的な改善方法をご紹介します。

- 太ももがつる原因は何?

- 筋肉の収縮が引き起こす痛み

- 水分不足と栄養の関係

- 運動不足がもたらす影響

- 太ももがつるときの前兆

- 痙攣の頻度とその痛み

- ふくらはぎや太ももへの影響

- 症状が悪化する場合の対策

- 太ももがつったときの対処法

- 効果的なストレッチ方法

- 痛みを和らげるためのマッサージ

- 医師に相談すべきタイミング

- こむら返りの予防法

- 日常生活で心がけること

- 栄養バランスを整えるポイント

- 運動とストレッチの重要性

- こむら返りが続く場合の注意点

- 病気の可能性と受診のすすめ

- 生活習慣の見直しが必要な理由

- >専門家による解説とアドバイス

- はじめてでも続けられる!自宅でできる太もも強化エクササイズ

- スクワット・ランジの正しいフォーム:膝や腰を痛めないコツ

- 毎日3分のルーティン:筋力UPでつりにくい身体づくり

- 栄養バランスがカギ!経済的に取り入れやすい食事プラン

- ミネラル補給の基本:海藻類やナッツ類を使った簡単メニュー

- プロテインとサプリの選び方:コストを抑えて効果を得るには

- 水分と休息のとり方を見直そう

- こまめな水分補給の重要性:1日の推奨摂取量とタイミング

- 質の高い睡眠を確保:寝室環境の整え方とストレス対策

太ももがつる原因は何?

夜中に突然襲ってくる太ももの激痛。「太ももがつる」という症状は、運動中や睡眠中など、誰にでも起こりうる身近な悩みです。なぜ痛みが起きるのか、どうすれば防げるのか。この記事では、つりの原因を理解し、実践できる具体的な予防法をご紹介します。

筋肉の収縮が引き起こす痛み

太ももがつる直接の原因は、筋肉が急激に縮む不随意収縮(意図せずに起きる筋肉の縮み)です。脚の筋肉が素早く収縮すると、激しい痛みと共に動けなくなることがあります。この収縮は、長時間同じ姿勢を続けることで血液の循環が悪くなり、筋肉への酸素供給が不足することで起きやすくなります。

一定の姿勢を保ち続けると、太もも内部の血液の流れが滞ります。これにより筋肉の細胞が酸素不足に陥り、その結果として痙攣が発生します。デスクワークや夜間の就寝時など、動きが少ない状況で、この症状は起こりやすい傾向にあります。

水分不足と栄養の関係

十分な水分摂取は太ももがつる予防に欠かせません。体内の水分が減少すると、血液の流れが悪くなり、筋肉への栄養や酸素の供給が低下します。さらに、汗をかくと体内の電解質(ナトリウムやカリウム、マグネシウムなどのミネラル)のバランスが崩れ、筋肉の痙攣を引き起こす可能性が高まります。

汗をかく運動中は、水だけでなく電解質の補給も大切です。スポーツドリンクや経口補水液には、失われた電解質を補うために必要な成分が含まれています。一方で、カフェインを含む飲み物の摂りすぎは利尿作用により脱水を招くため、控えめにすることをおすすめします。

運動不足がもたらす影響

日常的な運動習慣の不足は、太ももがつる原因の一つです。筋肉を使わない生活が続くと、筋繊維が硬くなり、少しの動作で痙攣を起こしやすくなります。この状態では、階段の昇り降りや急な動きをしたときに、太ももに予期せぬ痛みが走ることがあります。

筋肉の柔軟性を保つには、適度な運動が必要です。座り仕事の合間のストレッチや、通勤時の一駅分の徒歩など、無理のない範囲で体を動かす機会を作りましょう。継続的な運動により血行が改善され、筋肉への酸素と栄養の供給が安定します。

太ももがつるときの前兆

「太ももがつる」痛みには、発生する前の予兆があります。この予兆に気づき、対処することで痛みを防ぐことができます。筋肉の軽いピクつきやだるさなど、身体からのサインを見逃さないことが、予防の第一歩です。

痙攣の頻度とその痛み

太ももがつる前には、筋肉の小さな痙攣(ピクつき)が現れることがあります。このピクつきは、筋肉が疲労している状態のサインです。寝返りを打つときや立ち上がるときに、太ももに違和感を感じたら要注意です。

この段階で休息を取り、ストレッチをすることで、強い痛みへの進行を防げます。痙攣が起きたときの痛みの強さには個人差があり、軽い違和感で済む場合から、歩行が困難になるほどの激痛まで、症状は様々です。ピクつきや違和感を感じたら、冷やさないよう注意しながら、その部分を優しくマッサージしましょう。

ふくらはぎや太ももへの影響

太ももがつる症状は、ふくらはぎの緊張と関連しています。下半身の筋肉は互いに連動しており、一箇所の負担が他の部分へ影響を及ぼします。立ち仕事で8時間以上同じ姿勢を続けたり、マラソンなど長時間の運動をしたりすると、ふくらはぎから太ももまで連鎖的に痙攣が起きやすくなります。

ふくらはぎに張りを感じたら、太ももの状態にも注意を向けましょう。両方の筋肉をほぐすことで、痙攣の予防になります。膝を曲げ伸ばしする動作を5回程度繰り返し、血行を促すことをおすすめします。冷えている場合は、ストレッチの前に入浴やマッサージで筋肉を温めることが大切です。

症状が悪化する場合の対策

太ももがつる予兆を見過ごすと、症状が長引く可能性があります。軽い違和感から始まり、痛みが増していく場合は、すぐに対策を取る必要があります。両足を伸ばして座り、痛む部分をゆっくりとほぐすことで、筋肉の緊張を和らげられます。

夜間に痙攣が起きやすい場合は、就寝前の準備が重要です。入浴で38度程度のぬるま湯に10分ほどつかり、筋肉の緊張をほぐしましょう。寝具は体を締め付けない程度のゆとりを持たせ、部屋の温度は18-22度に保つことで、筋肉への負担を軽減できます。症状が毎日続く場合や、痛みが徐々に強くなる場合は、整形外科での診察を検討してください。

太ももがつったときの対処法

突然の痙攣で太ももがつると、激しい痛みで動けなくなることがあります。この痛みには、適切な対処法で症状を和らげることができます。ここでは、つりが起きたときの具体的な対応方法と、痛みを最小限に抑えるためのポイントを解説します。

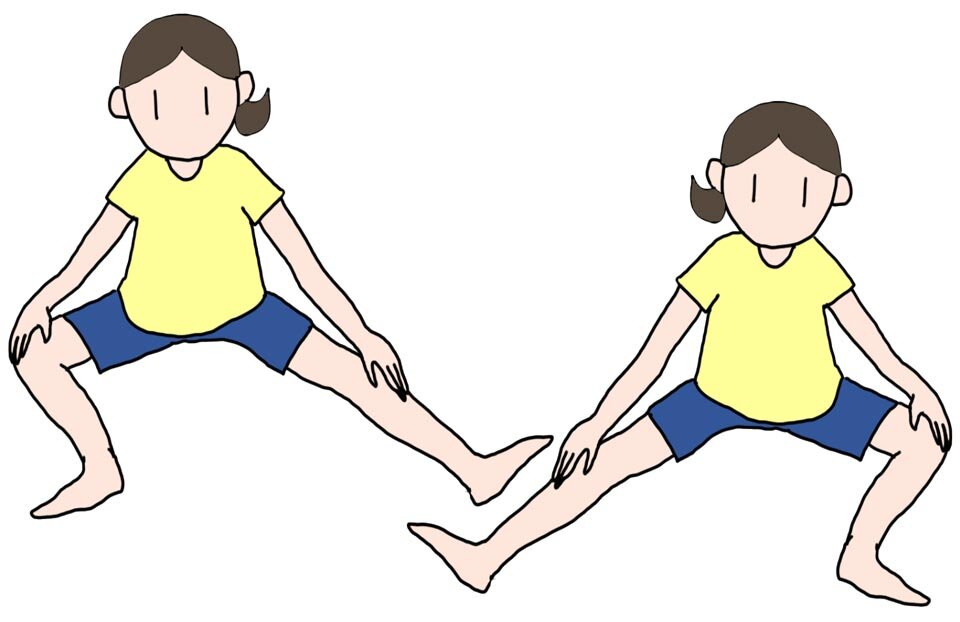

効果的なストレッチ方法

太ももがつった瞬間は、無理に動かさないことが大切です。横向きに寝た状態か、座った状態で対処を始めましょう。痛みを感じている部分を確認し、膝を軽く曲げた状態から、痛みの範囲内でゆっくりと伸ばしていきます。呼吸を止めずに、5秒かけて伸ばし、10秒間その姿勢を保ちます。

就寝中に太ももがつった場合は、ベッドの上で対処します。仰向けになり、つった側の脚を少し曲げます。太ももの裏側に手を当て、ゆっくりと膝を伸ばしていきましょう。急激な動きは筋肉を傷める可能性があるため、痛みを感じたらその場で動きを止めます。この動作を2-3回繰り返すことで、痙攣を和らげることができます。

痛みを和らげるためのマッサージ

太ももがつった後のマッサージは、痛みが和らいでから始めます。指の腹を使い、つった部分を中心に円を描くように優しくほぐします。強い力でもみほぐすと筋肉を傷める可能性があるため、痛みを感じない程度の力加減で行います。マッサージの時間は3分程度を目安とし、血行が良くなったと感じたら終了します。

マッサージクリームや入浴剤を使用すると、筋肉への刺激を和らげながらほぐすことができます。入浴中のマッサージは、38度程度のぬるま湯で血行が良くなった状態で行うと効果的です。寒い季節は、タオルを温めて患部に当ててから始めると、筋肉の緊張をほぐしやすくなります。

医師に相談すべきタイミング

太ももがつる症状が頻繁に起きる場合は、医師の診察を受けることをおすすめします。特に以下のような状況では、早めの受診が必要です。痙攣が30分以上続く場合、足の冷たさや痺れが残る場合、同じ部位で週に3回以上つる場合、むくみや腫れを伴う場合、普段より痛みが強い場合です。これらの症状は、血行障害や神経の圧迫など、深刻な病気のサインである可能性があります。

受診する診療科は、まずは整形外科を選びましょう。整形外科では、レントゲン検査やMRI検査により、筋肉や骨、神経の状態を詳しく調べることができます。検査結果に応じて、内科や神経内科などの専門医を紹介されることもあります。高齢の方や糖尿病の既往がある方は、太ももがつる症状が末梢神経障害の初期症状である可能性もあるため、より慎重な対応が必要です。

自己判断で経過観察を続けることは危険です。一見して深刻に見えない症状でも、痛みの性質が変化したり、徐々に悪化したりする場合は要注意です。夜間の痙攣で睡眠が妨げられる場合、日中の活動に支障が出る場合も、生活の質を落とさないためにも医師に相談しましょう。医師は問診で症状の詳細を確認し、生活習慣の改善点や、必要に応じて薬物療法などの治療方針を提案してくれます。

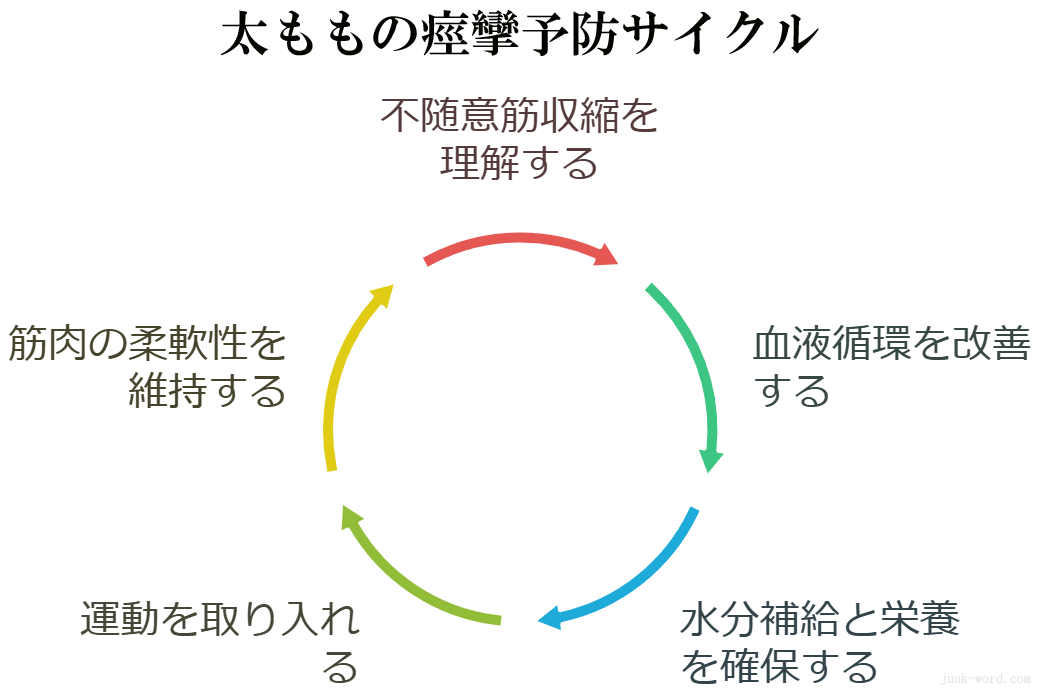

こむら返りの予防法

太ももがつる症状は、ふくらはぎのこむら返りと同じ原因で起こることが多いため、予防法も共通しています。筋肉の状態を良好に保つための生活習慣から、栄養面でのケアまで、誰でも実践できる予防法をご紹介します。日々の小さな心がけで、つりやすい体質から改善することができます。

日常生活で心がけること

太ももがつる症状を予防するには、睡眠時の姿勢が重要です。寝返りがしやすい程度の布団の厚さを選び、脚を窮屈に曲げない姿勢を保ちます。冷房の風が直接当たる位置は避け、就寝時の室温は18-22度、湿度は50-60%に保つことで、筋肉への負担を軽減できます。

長時間のデスクワークでは、1時間に1回は軽い歩行か足首の運動を行いましょう。足首を上下に動かす運動は、太ももの血行を促し、筋肉の凝りを防ぎます。椅子に座るときは、背筋を伸ばし、足の裏が床にしっかりつく高さに調整します。膝は90度程度に保ち、血液の循環を妨げない姿勢を意識します。

冷えは筋肉の収縮を引き起こす大きな要因です。特に冬場は、入浴前後の温度差で血管が急激に収縮し、つりを誘発しやすくなります。入浴時は38度程度のぬるま湯に10-15分浸かり、出浴後は速やかに下半身を暖かい服で包みます。また、冷たい床を素足で歩くことは避け、室内履きを使用することで、足元からの冷えを防ぎます。

夜間のつりを防ぐには、就寝2時間前には水分補給を済ませておくことをおすすめします。寝る直前の大量の水分摂取は、夜中のトイレ覚醒を増やし、睡眠の質を低下させます。結果として、筋肉の疲労回復が妨げられ、つりやすい状態を作ってしまいます。

栄養バランスを整えるポイント

太ももがつるのを防ぐには、ミネラルを含む食事が欠かせません。カリウムは筋肉の収縮と弛緩をコントロールする栄養素で、バナナ、ほうれん草、さつまいも、アボカドに多く含まれています。マグネシウムは筋肉の緊張を和らげる働きがあり、アーモンド、かぼちゃの種、枝豆、玄米から摂取できます。

タンパク質は筋肉の構成要素として重要です。魚類(特にサバ、サンマ、イワシなどの青魚)は良質なタンパク質とミネラルの両方を含みます。大豆製品(豆腐、納豆)も、植物性タンパク質の優れた供給源です。これらの食材を毎日の食事に取り入れることで、筋肉の健康維持を助けます。

水分補給は単なる水だけでなく、電解質バランスを考慮する必要があります。スポーツ時は汗でミネラルが失われるため、レモン水や経口補水液の活用がおすすめです。カフェインの過剰摂取は利尿作用により脱水を招くため、1日のコーヒーや緑茶の摂取は適度な量に抑えましょう。

ビタミンB群も筋肉の機能維持に重要な役割を果たします。特にビタミンB1は、糖質からエネルギーを作り出す過程で必要不可欠です。豚肉、玄米、大豆、ごまなどに豊富に含まれており、これらの食材を組み合わせることで、効率的に摂取できます。夜食や間食は控えめにし、三食をバランス良く摂ることを心がけましょう。

運動とストレッチの重要性

適度な運動は筋肉の柔軟性を高め、血行を促進します。ウォーキングや軽いジョギングから始めるのがおすすめです。急な運動は逆効果なので、5-10分の準備運動から徐々に強度を上げていきましょう。

運動後のストレッチは筋肉のケアに重要です。特に下半身のストレッチは、膝を伸ばしたり曲げたりする動作を15秒ずつ、3回程度繰り返します。呼吸を止めずにゆっくりと行うことで、筋肉の緊張をほぐすことができます。

毎日の習慣として取り入れやすいのは、通勤時の一駅分の徒歩や、昼休みの軽い散歩です。継続的な運動により筋力が維持され、突然の痙攣を予防できます。雨天時は室内で足踏み運動やスクワットなど、自宅でできる運動を行いましょう。

こむら返りが続く場合の注意点

足の痙攣が繰り返し起きると、日常生活に支障をきたします。特に深夜に太ももがつる症状は、睡眠の質を低下させ、疲労回復を妨げてしまいます。ここでは、症状が続く場合の対処法と、受診を検討すべきタイミングについて説明します。

病気の可能性と受診のすすめ

頻繁な筋肉の痙攣は、様々な病気のサインかもしれません。以下のような症状がある場合は、医師による診察が必要です。足のむくみや腫れが伴う場合、痛みが片側だけに集中する場合、安静にしても症状が改善しない場合、痺れや冷たさが残る場合です。これらの症状は、血行障害や末梢神経の異常を示している可能性があります。

基礎疾患がある方は特に注意が必要です。糖尿病の方は、高血糖による末梢神経障害で足の痙攣が起きやすくなります。透析治療中の方は、体内の電解質バランスが崩れやすく、筋肉の痙攣を引き起こすことがあります。また、下肢の静脈瘤がある方は、血行不良から夜間の痙攣が増える傾向にあります。

受診する際は、症状の詳細をメモしておくと診察がスムーズです。いつ頃から始まったか、どのくらいの頻度で起きるか、痛みの性質、日常生活での影響などを記録しましょう。整形外科を受診し、必要に応じて血液検査や画像検査を受けることで、原因を特定できます。早期発見・早期治療が、重症化を防ぐ鍵となります。

生活習慣の見直しが必要な理由

筋肉の痙攣は、日々の生活習慣と密接に関連しています。喫煙は血管を収縮させ、筋肉への血流を妨げます。過度な飲酒は体内の水分バランスを崩し、ミネラルの代謝に影響を与えます。また、不規則な食事は必要な栄養素の不足を招き、筋肉の健康維持を困難にします。

ストレスも大きな要因です。心身の緊張が続くと、自律神経のバランスが崩れ、筋肉が収縮しやすい状態になります。深夜までのパソコン作業や、睡眠不足の継続は、体内時計の乱れを引き起こします。この乱れは、ホルモンバランスにも影響し、筋肉の疲労回復を遅らせます。

規則正しい生活リズムを取り戻すには、就寝時間と起床時間を一定にすることから始めましょう。夜更かしを控え、7-8時間の睡眠時間を確保します。寝る前にストレッチをする、軽い読書で心を落ち着かせるなど、自分に合ったリラックス法を見つけることが大切です。

専門家による解説とアドバイス

理学療法士や整形外科医に相談することで、自分に合った運動方法や生活改善のアドバイスを得られます。医療の専門家は、年齢や体力に応じた具体的な予防プランを提案してくれます。中でも理学療法士は、筋肉の使い方や効果的なストレッチ方法を、実技を交えて指導してくれます。

各地域の保健センターでは、運動指導や栄養相談を無料で受けられることがあります。専門家に相談することで、自己流のケアでは気づかない改善点が明確になります。相談時は普段の生活習慣や、痙攣が起きる状況を具体的に伝えましょう。より的確なアドバイスを受けることができます。

整形外科での診察では、レントゲン検査やMRI検査により、骨や筋肉、神経の状態を詳しく調べることができます。検査結果をもとに、必要に応じて内科や神経内科など、他の診療科と連携した治療計画が立てられます。継続的な通院が必要な場合は、自宅でできるケア方法も指導してもらえます。

はじめてでも続けられる!自宅でできる太もも強化エクササイズ

筋力の低下は、突然の痙攣を引き起こす要因の一つです。しかし適切なエクササイズを行うことで、太ももがつるリスクを軽減できます。ここでは、初心者でも安全に取り組める筋力トレーニングの方法をご紹介します。無理のない範囲で始められる運動習慣が、筋肉の健康を支えます。

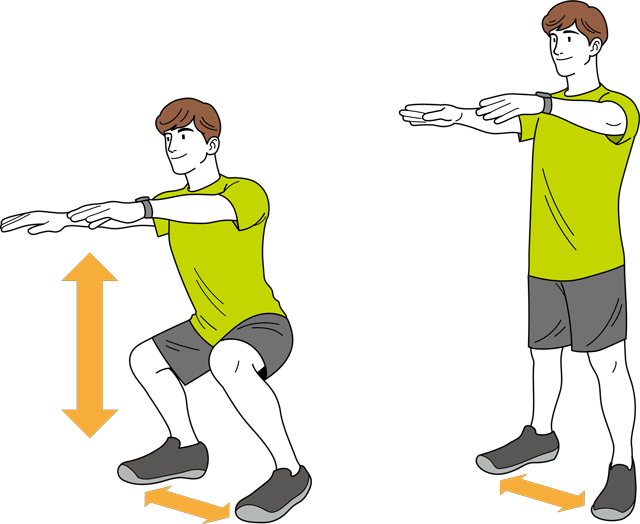

スクワット・ランジの正しいフォーム:膝や腰を痛めないコツ

スクワットは足幅を肩幅に開き、つま先は30度程度外側に向けます。背筋を伸ばしたまま、ゆっくりと腰を落としていきましょう。膝がつま先より前に出ると関節に負担がかかるため、膝は90度を超えないように注意します。初めは椅子に軽く触れる程度まで下げ、慣れてきたら少しずつ深さを増やしていきます。

ランジは片足を前に踏み出す動作から始めます。前足の膝は90度、後ろ足の膝は床につかない程度に曲げます。前足の膝がつま先より前に出ないよう注意し、上体は真っ直ぐに保ちます。踏み出す距離は、前足の膝が90度に曲がる位置を目安にしましょう。バランスが取りにくい場合は、壁に手を添えて行うことをおすすめします。

どちらの運動も、呼吸を止めずに行うことが重要です。下げる動作で息を吸い、上げる動作で息を吐きます。動作の速さは、3秒かけて下げ、3秒かけて上げるのが適切です。関節に違和感を感じたら、すぐに動作を中止し、フォームを見直してください。

毎日3分のルーティン:筋力UPでつりにくい身体づくり

継続できる運動習慣の秘訣は、無理のない目標設定です。スクワットは1セット5回から始め、余裕があれば8回、10回と増やしていきます。ランジは片足3回ずつ、正しいフォームを意識しながら行います。これらの運動を朝と夜の2回に分けて行うことで、筋肉への急な負担を避けられます。

筋力トレーニングの合間には、ストレッチで筋肉をほぐすことが大切です。膝を軽く曲げた状態で30秒保持し、筋肉の緊張をゆっくりとほぐします。寝る前のストレッチは、深部の筋肉まで効果的にリラックスさせることができます。

運動を始めて1週間は、体の反応を観察する期間です。疲労が翌日まで残る場合は、回数や強度を調整しましょう。2週間続けると体が慣れてきて、動作がスムーズになります。1ヶ月程度で筋力の向上を実感できる方も多いですが、焦らず自分のペースで継続することが重要です。

栄養バランスがカギ!経済的に取り入れやすい食事プラン

筋肉の健康を保つには、適切な栄養補給が欠かせません。しかし高価なサプリメントや食材に頼る必要はありません。太ももがつるのを防ぐために必要な栄養素は、身近な食材から手軽に摂取できます。ここでは、家計に優しい食事プランと、効果的な栄養の取り方をご紹介します。

ミネラル補給の基本:海藻類やナッツ類を使った簡単メニュー

ミネラル補給に効果的な海藻類は、乾燥品を活用すると経済的です。わかめやのりは保存が効き、必要な分だけ使えます。みそ汁に入れる、サラダに加える、おにぎりを巻くなど、日常的な料理に取り入れやすいのが特徴です。乾燥わかめ1パック(20g)は200円程度で、2週間分の献立に使えます。

ナッツ類は小分けにして携帯すると、手軽な補給源になります。アーモンドやくるみには、筋肉の機能維持に必要なマグネシウムが豊富に含まれています。1日の摂取目安は20-30g程度。朝食のヨーグルトに加えたり、おやつとして食べたりと、無理なく続けられます。無塩タイプを選ぶと、余分な塩分摂取を避けられます。

季節の青菜も優れたミネラル源です。小松菜、ほうれん草、春菊などの緑黄色野菜は、スーパーの特売日を活用すると、1束100円程度で購入できます。茹でてから冷凍保存すれば、1週間分をまとめて準備できます。お浸し、炒め物、スープの具材など、様々な調理法で活用できるのも魅力です。

プロテインとサプリの選び方:コストを抑えて効果を得るには

プロテインの選択では、ソイプロテインがコスパに優れています。1食あたり20-30gのタンパク質を補給でき、1kgパックなら3000円程度で1ヶ月分を確保できます。牛乳や豆乳で割ると飲みやすく、食後30分以内に摂取すると筋肉の修復を助けます。

マルチビタミン&ミネラルのサプリメントは、複数の栄養素を一度に補給できる利点があります。価格は1ヶ月分で1500円前後が目安です。ただし、過剰摂取を避けるため、1日の推奨量を守ることが重要です。食事で十分な栄養が取れている場合は、必ずしもサプリメントは必要ありません。 サプリメントを選ぶ際は、成分表示を必ず確認しましょう。原材料名、含有量、1日の摂取目安量が明記されているものを選びます。粉末タイプは計量が手間ですが、錠剤タイプより割安です。まずは食事での栄養バランスを整え、補助的にサプリメントを活用するのが賢明です。

マルチビタミン&ミネラルのサプリメントは、複数の栄養素を一度に補給できる利点があります。価格は1ヶ月分で1500円前後が目安です。ただし、過剰摂取を避けるため、1日の推奨量を守ることが重要です。食事で十分な栄養が取れている場合は、必ずしもサプリメントは必要ありません。 サプリメントを選ぶ際は、成分表示を必ず確認しましょう。原材料名、含有量、1日の摂取目安量が明記されているものを選びます。粉末タイプは計量が手間ですが、錠剤タイプより割安です。まずは食事での栄養バランスを整え、補助的にサプリメントを活用するのが賢明です。

水分と休息のとり方を見直そう

適切な水分補給と質の良い休息は、筋肉の健康維持に欠かせません。就寝中に太ももがつる原因の多くは、疲労の蓄積と水分不足にあります。ここでは、効果的な水分補給のタイミングと、疲れを残さない休息の取り方について解説します。

こまめな水分補給の重要性:1日の推奨摂取量とタイミング

水分補給は、体調や活動量、気温などに応じて必要量が変わります。朝起きてすぐ、食事の前後、入浴前など、生活リズムに合わせて定期的に摂取することが大切です。一度に大量の水を飲むと体への吸収率が低下するため、少量ずつ分けて飲むようにしましょう。

運動時は汗でミネラルが失われるため、水だけでなく電解質の補給も必要です。スポーツドリンクは糖分が多いため、経口補水液や麦茶を活用するのがおすすめです。のどの渇きを感じてからでは遅いため、時間を決めて飲む習慣をつけましょう。

寝る直前の大量の水分摂取は、夜中のトイレ覚醒を増やし、睡眠の質を低下させます。就寝前は控えめにし、日中にこまめな水分補給を心がけましょう。冷たい飲み物は胃腸への負担が大きいため、常温か少し温めの飲み物を選びます。

質の高い睡眠を確保:寝室環境の整え方とストレス対策

良質な睡眠は筋肉の疲労回復に重要です。寝室は静かで暗い環境を整え、寝具は体に合った硬さのものを選びましょう。エアコンの風が直接体に当たると筋肉が冷えるため、風向きを調整します。また、厚手のカーテンで外光を遮ることで、深い眠りを得やすくなります。

寝つきを良くするには、就寝前のリラックスタイムが効果的です。ストレッチで筋肉の緊張をほぐし、リラックスできる音楽を聴くなど、自分に合ったリラックス法を見つけましょう。スマートフォンの光は覚醒を促すため、就寝前の使用は控えめにします。

布団に入ってからは、深呼吸を意識することで自律神経を整えられます。横向きで寝る場合は、膝の間に薄い枕を挟むと、下半身の負担が軽減します。寝返りがしやすい空間を確保し、体が自然な姿勢を保てるようにすることで、筋肉の緊張を防ぎます。

質の高い睡眠を確保:運動とストレッチで眠りやすい体を作る

運動は良質な睡眠を得るための有効な手段です。朝の散歩や軽いストレッチで体を目覚めさせることで、夜の眠りが深くなります。ただし就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激するため、体が興奮状態になり逆効果です。

就寝前のストレッチは、筋肉の緊張をほぐすのに効果的です。仰向けになり、膝を軽く曲げながら背筋を伸ばします。呼吸を止めずにゆっくりと伸ばすことで、筋肉が自然とリラックスします。無理な姿勢は避け、心地よさを感じる範囲で行いましょう。

運動強度は、会話ができる程度が目安です。汗をかくほどの運動は、睡眠までに体が落ち着く時間が必要です。日中の適度な活動が、夜の良質な睡眠につながります。体が疲れすぎていると睡眠の質が低下するため、疲労を感じたら休息を取ることも大切です。

太ももがつる・まとめ

- 痙攣が起きる直前には、筋肉の小さなピクつきや違和感といった予兆が現れることがある

- 下半身の筋肉は互いに連動しており、ふくらはぎの張りは太ももの痙攣の前触れとなることがある

- 痛みを感じている部分を確認し、膝を軽く曲げた状態から、痛みの範囲内でゆっくりと伸ばすことで症状を和らげられる

- 痙攣が30分以上続く、足の冷たさや痺れが残る、同じ部位で頻繁につる、むくみや腫れを伴う場合は医師の診察が必要

- 無塩タイプのナッツ類、海藻類、緑黄色野菜からミネラルを効率的に摂取できる

- 一度に大量の水を飲むと吸収率が低下するため、少量ずつ分けて飲むことが重要

- スマートフォンの光は覚醒を促すため、就寝前の使用は控えめにする

- 運動後のストレッチは筋肉のケアに重要で、膝を伸ばしたり曲げたりする動作を、呼吸を止めずにゆっくりと行う

- 就寝時はエアコンの風が直接体に当たらないよう調整し、筋肉の冷えを防ぐ

- 横向きで寝る場合は、膝の間に薄い枕を挟むと下半身の負担が軽減される