私立大学への進学を考える際、気になるのは学費や生活費などの経済的負担です。私立大学の4年間の学費は学部によって大きく異なり、文系では350〜400万円、理系では450〜500万円が平均的な目安となります。本記事では、私立大学の平均学費や学部による違い、奨学金や教育ローンなどの資金確保の方法、さらに生活費の節約術まで詳しく解説します。大学進学の資金計画に役立つ情報を網羅的にまとめました。

- 私立大学の学費はどのくらいかかるのか?

- 授業料や入学金の平均は?

- 4年間でかかる費用の目安は?

- 学部による学費の違いについて

- 私立大学進学に必要な資金の準備方法

- 奨学金制度の利用方法と種類

- 奨学金を利用する具体的な方法

- 教育ローンを利用する場合の注意点

- 家計の状況に応じた資金確保の方法

- 私立大学進学を考える際の注意点

- 将来の職業に応じた学費の見直し

- 学費の高い学部に通う際のリスク

- 進学前に確認しておくべき事項

- 私立大学の学費支援制度とは?

- 文部科学省の支援制度の紹介

- 各大学の独自支援制度について

- 支援制度を利用する際に確認することとは?

- 私立大学に通う場合の生活費はどのくらい?

- 自宅通学と一人暮らしの費用比較

- 生活費を抑えるためのヒント

- 学費以外に考慮すべき費用について

私立大学の学費はどのくらいかかるのか?

私立大学の4年間の学費は、選択する学部によって大きく異なります。文系学部では約400万円、理系学部では約550万円が一般的な目安となっています。この金額には入学金、授業料、施設設備費が含まれますが、生活費や教材費は別途必要です。国公立大学の学費と比較すると1.5〜2倍ほどになるため、進学前に詳細な資金計画を立てることが大切です。

授業料や入学金の平均は?

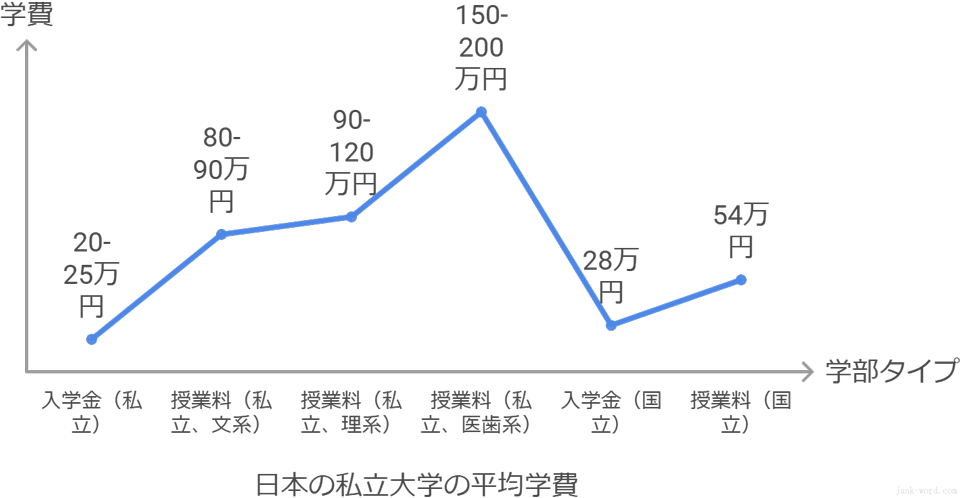

私立大学の学費は主に入学金、授業料、施設設備費から構成されています。文部科学省の調査によると、私立大学の入学金は平均で約20万円から25万円程度、年間授業料は平均で約80万円から90万円程度となっています。学部間の差も大きく、文系学部に比べて理系学部は高く、医歯系学部はさらに高額な傾向があります。

学部別の傾向では、文系学部(文学、経済、法学など)の年間授業料は70万円から90万円程度、理系学部(理学、工学など)は90万円から120万円程度が一般的です。医歯系は6年制が多く、年間授業料は150万円から200万円以上となるケースも少なくありません。入学金も学部により異なり、医歯系では高額になる傾向があります。

私立大学の学費は国公立大学と比較すると高額です。国立大学の場合、入学金は約28万円、年間授業料は約54万円と全国一律に定められています。この差は特に医歯系学部で顕著であり、私立の医学部は国立の2倍以上の学費がかかることがあります。具体的な金額は各大学によって異なるため、進学を検討する際は必ず最新の公式情報を確認することが重要です。

4年間でかかる費用の目安は?

4年間の総費用は、初年度に必要な入学金と、在学期間中の授業料、施設設備費などから構成されます。一般的に私立大学の初年度納付金(入学金・授業料・施設設備費)は文系学部で約100万円から120万円、理系学部で約130万円から150万円程度となっています。医歯系の初年度納付金はより高額となり、200万円以上になることもあります。

4年間の総額については、初年度納付金に加えて、2年次以降の年間納付金(授業料・施設設備費)を計算する必要があります。文系学部では4年間で総額350万円から400万円程度、理系学部では450万円から500万円程度が一般的です。医歯系の場合は多くが6年制であり、総額800万円から1,000万円以上になることもあります。

ただし、これらはあくまで一般的な目安です。実際の費用は大学の規模や立地、学部の特性などによって大きく変動します。また、在学中に授業料改定が行われる可能性もあります。さらに、実験実習費、研修費、教材費などの追加費用が必要になるケースもあるため、入学を検討する大学の最新情報を直接確認することが重要です。

学部による学費の違いについて

学部による学費の違いは、主に三つの要因から生じています。第一に設備費用の差があります。理系・医歯系学部では、実験設備や医療実習用機器など、高額な専門機器が必要です。電子顕微鏡や分析装置などの導入・維持費用は高額であり、これらが学費に反映されます。文系学部では主に教室と図書館が主な学習施設となるため、相対的に設備投資が少なくなります。

第二に教育体制の違いがあります。理系の実験・実習では少人数制の指導が基本となり、教員一人あたりの担当学生数が文系より少なくなります。文部科学省の大学設置基準では、実験・実習を伴う学部は教員数を多く配置することが求められており、人件費が増加します。医歯系では臨床経験を持つ専門教員の確保も必要で、これも費用増加の要因となっています。

第三に研究費の規模の差があります。理工系では実験機器の定期的な更新や研究材料の調達が必要です。医歯系ではさらに大規模な設備投資が求められることが多いです。これらの要因が複合的に作用し、最終的に学費の差として表れています。文系と比べて理系は約1.3倍から1.5倍、医歯系は2倍以上の費用差が生じる主な理由はここにあります。各学部の特性に応じた教育環境を整備するための必要経費が、学費に反映されているのです。

私立大学進学に必要な資金の準備方法

私立大学の4年間にかかる学費への対応には、計画的な資金準備が欠かせません。文部科学省の調査データが示すように、文系で約400万円、理系で約550万円という費用に対して、様々な支援制度を活用することが重要です。奨学金、教育ローン、家計の状況に応じた資金確保の方法について、それぞれの特徴や申請方法を理解しておくことで、無理のない進学計画を立てることができます。

奨学金制度の利用方法と種類

奨学金制度は、返済不要の給付型と、卒業後に返済が必要な貸与型の2種類に大別されます。世帯収入や学業成績に応じて、利用できる制度が決まります。

給付型奨学金の代表例は日本学生支援機構による高等教育の修学支援新制度です。この制度は2020年4月から始まり、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯を対象としています。支援内容は授業料等減免と給付型奨学金の2つの柱からなり、世帯収入に応じて支援額が決まります。申請には高校での成績が一定水準以上であることや、大学での学修意欲が確認できることなどの要件があります。

貸与型奨学金には第一種(無利子)と第二種(有利子)があります。第一種は経済的に特に厳しい状況にある学生向けで、月額2万円から6万5千円の範囲で選択できます。第二種はより広い所得層を対象とし、月額2万円から12万円の範囲で選択可能です。返済は卒業後に始まり、返済期間は借入額に応じて最長20年程度となります。奨学金選択の際は将来の返済計画を考慮し、必要最小限の金額を借りることが重要です。

奨学金を利用する具体的な方法

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金の申込みには、「予約採用」と「在学採用」の2つの方法があります。予約採用は高校3年生の時に申し込む制度で、進学前に奨学金の採用が決まるメリットがあります。申込時期は例年5月から7月頃に第1回の募集が始まり、10月頃に第2回の募集が行われます。早めに申し込むことで採用の可能性が高まるため、第1回での申込みが推奨されています。

申込み手続きは主に3つのステップで行います。まず、在学する高校で申込書類を受け取り、必要事項を記入します。次に、スカラネット(インターネット申込システム)で申込情報を入力します。最後に、マイナンバー関係書類を提出します。必要書類には家計の状況を証明する書類なども含まれるため、早めの準備が重要です。審査の結果、予約採用候補者として決定されると「採用候補者決定通知」が交付されます。

大学進学後は、「進学届」の提出が必要です。これは奨学金を実際に受け取るために不可欠な手続きで、大学入学後の指定された期間内にスカラネットで提出します。進学届の提出が遅れると、初回の振込が遅れる可能性があります。奨学金は原則として毎月振り込まれますが、初回振込は手続き完了後になるため注意が必要です。また、継続して奨学金を受けるためには、毎年適格認定(成績や単位数などの確認)があり、基準を満たさないと支給が停止されることもあります。

教育ローンを利用する場合の注意点

教育ローンには、日本政策金融公庫による「国の教育ローン」と民間金融機関による教育ローンの2種類があります。選択の際は両者の特徴を比較し、家計の状況に合った適切な選択をすることが重要です。

国の教育ローンは、一般的に民間より金利が低く設定されています。2025年1月時点での基準金利は年2.65%前後で、子どもの人数など一定の条件を満たす世帯は金利の引き下げ措置があります。融資限度額は学生1人につき350万円までですが、特に費用がかかる場合は最大450万円まで増額できます。返済期間は最長15年間で、在学中の元金据置も可能です。

民間の教育ローンは金融機関によって条件が異なります。一般的に金利は国の教育ローンより高めですが、融資限度額が大きい、申込手続きが簡便、審査スピードが速いなどのメリットがあります。教育ローン選択の重要なポイントは「総返済額」の確認です。金利と返済期間によって、最終的な返済総額は借入額より大きくなります。借入前にシミュレーションを行い、月々の返済額と総返済額を確認しましょう。返済は通常、借入後すぐに始まるため、在学中の返済原資と卒業後の収入見込みを考慮した計画が欠かせません。

家計の状況に応じた資金確保の方法

家計の状況に応じた資金確保には、入学前からの計画的な準備と複数の支援制度の組み合わせが重要です。4年間(医歯系では6年間)の学費総額を見据えた計画を立てましょう。

入学前の資金準備として、教育資金贈与信託(通称「教育資金の一括贈与非課税制度」)の活用が考えられます。この制度では、祖父母などから孫への教育資金贈与について、一定額までの贈与税が非課税となります。2024年時点では最大1,500万円(うち学校以外の教育資金は500万円まで)が非課税対象となっています。また、教育費負担のために保険を活用する家庭も少なくありません。満期や解約返戻金の受取りを大学入学時期に合わせて設定することで、まとまった資金を確保できます。

在学中は、給付型奨学金と貸与型奨学金の組み合わせが基本的な選択肢となります。世帯収入に応じて高等教育の修学支援新制度の利用も検討すべきです。この制度では授業料等減免と給付型奨学金の両方が受けられる可能性があります。さらに大学独自の支援制度も積極的に活用しましょう。多くの大学では成績優秀者への特別奨学金や経済支援が必要な学生向けの授業料減免制度を設けています。これらの制度の組み合わせにより、家計負担を大幅に軽減できる可能性があります。どの支援制度も申請期限があるため、早めの情報収集と準備が成功のカギとなります。

私立大学進学を考える際の注意点

私立大学への進学を検討する際は、将来の職業選択を見据えた学部選びが重要です。進学後の学費や生活費の具体的な見積もりに加え、利用可能な支援制度の確認も欠かせません。入学前の慎重な検討と準備が、充実した大学生活の基盤となります。以下では、進学前に確認すべき重要なポイントについて解説します。

将来の職業に応じた学費の見直し

進学先の選択では、将来の職業と収入を見据えた検討が大切です。学部選択は将来の職業選択に影響し、卒業後の収入にも関わってきます。長期的な視点で学費と将来の収入バランスを考えましょう。

医療系学部の場合、6年間の教育期間と高額な学費が必要です。医師や歯科医師などの医療専門職は、国家資格を取得することで一定の収入が期待できる傾向があります。日本医師会の調査によれば、医師の平均年収は相対的に高水準です。一方で、国家試験合格のための勉強や臨床研修など、資格取得までに追加の時間と費用が必要となります。特に私立大学医学部の場合、6年間の学費総額が3,000万円を超えるケースもあり、投資対効果を慎重に検討する必要があります。

理工系学部では、情報技術、機械、電気、化学など様々な分野の専門職に就く可能性があります。経済産業省の調査では、IT・情報系や機械・電気系などの理工系人材の需要は堅調に推移しています。専門性を活かした就職が可能で、業界によっては好待遇が期待できます。ただし、技術革新の速い分野では、卒業後も継続的なスキルアップが求められることが多く、資格取得や技術習得のための追加投資が必要になる場合もあります。学費は医療系ほど高額ではありませんが、文系より高めなので、将来のキャリアパスを考慮した選択が重要です。

学費の高い学部に通う際のリスク

学費の高い学部を選択する際は、経済的リスク、学業継続リスク、将来の進路に関するリスクについて慎重に検討する必要があります。これらのリスクを認識し、適切に対策を立てることが重要です。

経済的リスクは最も考慮すべき点です。医歯系学部では6年間の教育期間が必要で、総学費は一般学部の2倍以上になることも珍しくありません。日本学生支援機構の奨学金や教育ローンを利用する場合、卒業後の返済負担が大きくなります。奨学金の返済は一般的に卒業後すぐに始まり、月々の返済額は借入額に応じて増加します。万一、途中で学業を断念しても、借入金の返済義務が残るため、返済計画は慎重に立てる必要があります。

学業継続のリスクも見過ごせません。理工系や医歯系学部では、専門科目の難易度が高く、実験・実習などの必修科目も多いため、進級や卒業の基準が厳しい傾向にあります。文部科学省の調査によれば、理工系や医歯系学部では一般的に留年率が文系より高いという結果が出ています。留年した場合は追加の学費負担が生じるだけでなく、奨学金の継続審査にも影響する可能性があります。さらに、医師・歯科医師・薬剤師などの医療職を目指す場合は、最終的に国家試験に合格する必要があります。国家試験の合格率は年度や大学によって異なるため、入学前に志望大学の合格実績を確認しておきましょう。

進学前に確認しておくべき事項

進学前の確認事項は、学費、支援制度、付随費用の3つの側面から考えることが大切です。早めの確認と準備が、スムーズな大学生活のスタートにつながります。

学費に関しては、基本費用と追加費用の両方を確認しましょう。基本費用には入学金、授業料、施設設備費があります。これらの金額だけでなく、支払時期や分割納付の可否も重要なポイントです。大学によっては前期・後期の分割払いや月払い制度を設けているところもあります。追加費用としては、実験実習費、研修費、教材費などがあります。特に理系学部では実験器具や実習着などの費用が別途必要になることが多いです。これらの情報は各大学の公式ウェブサイトや入学案内に記載されています。不明点があれば入試広報課や学生課に直接問い合わせることも有効です。

支援制度については、申請時期と条件を事前に把握することが重要です。給付型奨学金は高校3年次の予約採用が一般的で、申請が遅れると機会を逃してしまう可能性があります。大学独自の奨学金制度も忘れずに確認しましょう。多くの大学では、入学前に申請する「新入生奨学金」や成績優秀者を対象とした「特待生制度」を設けています。また、大学の学費減免制度や分納制度についても確認が必要です。これらの制度は家計急変時(保護者の失業や死亡など)に適用される場合もあるため、いざという時のためにも把握しておくことが大切です。進学を決める前に、これらの情報を総合的に検討し、4年間(医歯系は6年間)の学費と生活費を賄えるかどうか、具体的な資金計画を立てましょう。

私立大学の学費支援制度とは?

学費支援制度は、国による支援と大学独自の支援に大きく分けられます。中心となるのは文部科学省の高等教育の修学支援新制度で、世帯収入に応じた授業料減免と給付型奨学金を提供しています。日本学生支援機構のデータによれば、この制度によって対象学生は学費負担を大幅に軽減できる場合があります。各大学でも独自の支援制度を設けており、複数の制度を組み合わせることで学費負担を効果的に抑えることが可能です。それぞれの支援制度の特徴と申請方法を理解しておきましょう。

文部科学省の支援制度の紹介

文部科学省による主要な支援制度は「高等教育の修学支援新制度」です。この制度は2020年4月から始まり、授業料等の減免と給付型奨学金を組み合わせた総合的な支援を提供します。支援内容は世帯の所得に応じて決まります。

支援は世帯収入に応じて3段階に分かれています。最も支援が手厚い第Ⅰ区分は住民税非課税世帯が対象です。第Ⅱ区分は非課税世帯に準ずる世帯(非課税世帯の約1.5倍程度の収入まで)、第Ⅲ区分はそれより少し収入が高い世帯(非課税世帯の約2倍程度の収入まで)が対象となります。支援額は区分に応じて異なり、例えば私立大学の場合、第Ⅰ区分では年間授業料の満額(最大約70万円)と入学金(最大約26万円)が減免されます。また、給付型奨学金も同時に支給され、自宅通学の場合と自宅外通学の場合で支給額が異なります。

申請には成績基準もあります。高校での申請時は、評定平均が3.5以上であるか、あるいは学習意欲や生活態度などが優れていると学校から認められる必要があります。大学入学後も成績基準があり、GPA(成績評価平均値)等の水準や修得単位数等が適切であることが求められます。支援を継続して受けるには、毎年度の審査があります。成績が著しく低下した場合や修得単位数が標準の6割に満たない場合は、警告や支援打ち切りとなる可能性もあります。制度の詳細や最新情報は、文部科学省や日本学生支援機構のウェブサイトで確認できます。

各大学の独自支援制度について

私立大学には国の支援制度に加えて、各大学が独自に設けている奨学金制度があります。これらの制度は大きく分けて「経済支援型」と「成績基準型」に分類できます。制度内容は大学によって異なるため、志望校の公式サイトや入試要項で最新情報を確認することが重要です。

経済支援型の奨学金は、家計状況に基づいて支給される制度です。例えば、主な私立大学では家計急変奨学金(保護者の失業や死亡などにより家計が急変した学生向け)、災害時奨学金(自然災害の被災者向け)、兄弟姉妹支援(兄弟姉妹が同時に大学に在学している場合の支援)などが設けられています。これらの制度は給付型(返済不要)と貸与型(返済必要)があり、支給金額や対象条件は大学ごとに異なります。申請には家計状況を証明する書類(所得証明書など)の提出が必要なケースが多く、申請期限も厳格に定められています。

成績基準型の奨学金は、入学試験や学業成績に基づいて大学が選考を行う制度です。入学前の成績優秀者を対象とした「特待生制度」では、入学金や授業料の全額または一部が免除されます。また、入学後の成績優秀者を対象とした「学業奨励奨学金」なども多くの大学で実施されています。これらの制度は一般的に給付型で、継続するためには一定の成績水準を維持する必要があります。制度の詳細は志望大学の入試広報部や学生課に直接問い合わせることで、最新かつ正確な情報を得ることができます。また、大学案内やオープンキャンパスでも奨学金や学費支援に関するガイダンスが行われることがあるので、積極的に参加しましょう。

支援制度を利用する際に確認することとは?

支援制度を利用する際は、申請資格、申請時期、必要書類の3点を特に注意して確認することが重要です。これらの情報を事前に把握し、準備を整えることで、支援を受けるチャンスを逃さずに済みます。

申請資格については、各制度の対象者の条件を確認しましょう。日本学生支援機構の給付型奨学金では、世帯収入の上限基準があります。この基準は家族構成や居住地域によって異なるため、自分の家庭が対象となるかを事前に確認する必要があります。また、学業成績の基準もあります。高等教育の修学支援新制度の場合、高校での成績が評定平均3.5以上であるか、または学習意欲や生活態度などが優れていると学校から認められる必要があります。大学独自の奨学金でも、特定の入試方式での入学者のみを対象としたり、特定の学部・学科の学生のみを対象としたりする場合があります。

日本学生支援機構の給付型奨学金と貸与型奨学金(第一種・第二種)は、高校3年生の時に申し込む「予約採用」と、大学入学後に申し込む「在学採用」があります。予約採用は例年5月から7月頃に募集が始まるため、見逃さないよう注意が必要です。必要書類には、申請書のほか、マイナンバー関係書類や収入証明書類などがあります。特に収入に関する証明書は取得に時間がかかる場合があるため、余裕を持って準備しましょう。

採用後の手続きも重要です。大学入学後は「進学届」の提出が必要となり、期限内に提出しないと奨学金の振込が遅れる可能性があります。また、継続して支援を受けるためには、学業成績や単位取得状況が審査されます。各年度の基準を満たさないと、警告や支援打ち切りとなることもあるため、日頃の学習姿勢が重要です。

私立大学に通う場合の生活費はどのくらい?

私立大学に通うためには、学費だけでなく生活費の準備も重要です。生活費は自宅通学か一人暮らしか、また住む地域によって大きく変わります。全国大学生活協同組合連合会の学生生活実態調査によれば、自宅通学の学生と一人暮らしの学生では月々の支出に2倍以上の差があることが分かっています。ここでは、生活費の具体的な金額とその内訳、地域による違い、さらに生活費を抑えるための工夫まで詳しく解説します。

自宅通学と一人暮らしの費用比較

自宅通学と一人暮らしでは、生活費に大きな差があります。全国大学生活協同組合連合会の学生生活実態調査によると、自宅通学の学生の月額平均生活費は約5万円、一人暮らしの学生は約8万円から9万円となっています。一人暮らしの場合、家賃や光熱費、食費など全てを自分で賄う必要があるため、この差が生じます。

一人暮らしでかかる費用の主な内訳は、家賃が最も大きく月額4万円から6万円程度です。これに食費(月額2万円から3万円)、光熱費(月額7千円から1万円)、通信費(月額5千円から1万円)などが加わります。さらに日用品費や交際費なども必要です。地域による差も大きく、東京や大阪などの都市部では家賃が地方に比べて1.5倍から2倍近くになることもあります。特に首都圏の大学周辺では、家賃相場が高く、ワンルームマンションでも月額7万円以上することも珍しくありません。

一方、自宅通学の場合の主な支出は、通学費(月額8千円から1万5千円)、食費の一部負担(月額5千円から1万円程度)、通信費(月額5千円から1万円)などです。通学定期は学割が適用されるため、一般料金より2割程度安くなります。ただし、通学距離が長い場合は交通費が高額になることがあり、通学時間も考慮に入れる必要があります。片道1時間以上かかる場合、学業や課外活動に影響が出ることもあるでしょう。自宅通学と一人暮らしのどちらを選ぶかは、経済面だけでなく、通学時間や大学生活での自立度なども含めて総合的に判断することが大切です。

生活費を抑えるためのヒント

生活費の中で大きな割合を占めるのは、住居費と食費です。これらを効率的に抑えることで、学生生活の経済的負担を軽減できます。具体的な方法と実践的なアドバイスを見ていきましょう。

住居費を抑えるには、大学の学生寮や学生会館の利用が最も効果的です。学生寮は一般的なアパートより家賃が安く設定されており、国公私立大学の運営する寮では月額1万円から3万円程度、食事付きの場合でも4万円程度で利用できるケースが多いです。ただし、定員があるため早めの申し込みが必要です。民間の学生向け賃貸物件を選ぶ場合は、大学からの距離と家賃のバランスを考慮しましょう。駅から少し離れた物件や、1〜2駅分大学から離れた地域を選ぶことで、家賃を1万円以上抑えられることもあります。また、複数人でのシェアハウスという選択肢もあります。個室は確保しつつ、キッチンやリビングなどを共有することで、家賃や光熱費を節約できます。

食費の節約には自炊が基本です。全国大学生活協同組合連合会の調査によると、毎日外食する学生と比べて、自炊中心の学生は月に1万円以上の差が出るというデータがあります。自炊の基本は計画的な買い物と簡単なレシピの習得です。週末にまとめ買いをして平日の献立を決めておくと効率的です。

また、大学の学食は栄養バランスが考慮されていて一般の外食より安価なので、積極的に活用しましょう。多くの大学食堂では500円前後で定食が食べられます。さらに、学食の定期券や回数券、ミールカードなどの制度がある大学もあり、これらを利用するとさらに割引が適用されることがあります。スーパーマーケットの閉店時間前の割引商品を活用したり、複数人での炊事当番制を導入したりするのも効果的な方法です。食費と住居費の工夫で、月に2万円以上の節約も十分可能です。

学費以外に考慮すべき費用について

入学時と在学中には、授業料以外にも様々な費用が必要です。これらの「隠れた費用」を事前に把握し、計画に組み込むことが重要です。入学時、在学中、特別活動の3つの観点から必要経費を見ていきましょう。

入学時の主な費用として、教科書・参考書代があります。文系学部では初年度に10万円から15万円程度、理系学部ではこれに実験器具や白衣代が加わり、15万円から20万円程度が目安です。特に専門書は1冊3,000円から1万円程度と高額なため、購入計画を立てることが大切です。また、多くの大学では学習にノートパソコンが必須となっています。学部によっては推奨スペックが指定される場合もあり、5万円から15万円程度の予算を考慮する必要があります。その他、入学式や新入生歓迎行事への参加費、新生活のための生活用品購入費など、入学直後にまとまった出費が発生することも念頭に置いておきましょう。

在学中に発生する授業関連費用としては、実験実習費、学外実習の交通費・宿泊費、ゼミ合宿費などがあります。理系学部では実験材料費として年間数万円、医療系学部では臨床実習費として年間10万円以上かかる場合もあります。資格取得を目指す場合は、検定料や受験料も必要です。例えば、TOEIC受験料(一般:7,810円)、情報処理技術者試験(基本:5,700円、応用:7,500円)、日商簿記検定(2級:4,720円)など、取得を目指す資格によって金額は異なります。また、課外活動の費用も検討しましょう。部活動やサークルに入る場合、入会金(3,000円から1万円程度)、月会費(1,000円から5,000円程度)、合宿費(3万円から5万円程度)、用具代(競技や活動内容により大きく異なる)などが必要です。これらの費用は活動内容により大きく異なるため、先輩や大学のサークル紹介で確認することをお勧めします。

私立大学の学費4年間の平均はいくら?・まとめ

- 私立大学の学費は文系より理系、医歯系がより高額

- 学部による学費差は設備費用・教育体制・研究費が要因

- 奨学金は給付型と貸与型の2種類がある

- 奨学金申請は高校3年次の「予約採用」が有利

- 教育ローンは「国の教育ローン」と民間の2種類

- 進学前に詳細な資金計画を立てることが重要

- 高等教育の修学支援新制度は授業料減免と給付型奨学金

- 大学独自の奨学金は経済支援型と成績基準型がある

- 支援制度利用には申請時期と必要書類の確認が重要

- 自宅通学と一人暮らしでは月に3〜4万円の差

- 住居費節約には学生寮やシェアハウスが効果的

- 自炊で月に1万円以上の節約が可能

- 入学時には教科書代・PC代などの初期費用が必要